l’art de la greffe

[Février 2014]

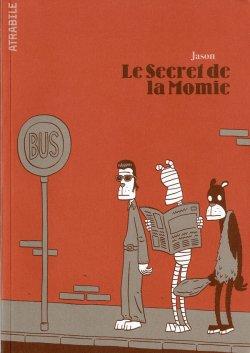

Entre toutes les images produites par Jason, la couverture du Secret de la momie est certainement l’une des plus emblématiques du mélange des genres qu’affectionne l’auteur norvégien. On y voit trois personnages attendre l’autobus. Le premier est un rocker (identifié en pages intérieures comme Elvis Presley en personne), le second est une momie occupée à lire un journal, le troisième est un homme préhistorique vêtu d’une peau de bête et armé d’un gourdin. (D’autres personnages apparaissent sur le premier rabat et sur la quatrième de couverture.)

On notera au passage qu’aucun de ces trois protagonistes n’a, à proprement parler, de regard. Elvis dissimule ses yeux derrière des lunettes noires ; le cro-magnon a les yeux vides typiques des faciès jasoniens ; quant à la momie, elle est si parfaitement enrubannée qu’il n’y a aucune fente pour lui permettre de regarder, de sorte qu’on se demande bien comment elle s’y prend pour déchiffrer le quotidien qu’elle tient entre les mains. (La bande dessinée nous ayant accoutumé de longue date à cette sorte de prodige – voir par exemple La Fille du professeur, de Sfar et Guibert –, nous ne sommes plus autrement surpris par l’hypothèse d’une momie vivante, et nous devons faire effort pour nous rappeler que c’est, en soi, une atteinte à la raison.)

Mais ce que cette couverture a de plus surprenant, c’est évidemment l’effet de collage entre des personnages qui appartiennent à des isotopies en principe inconciliables, des personnages qui, dans un monde gouverné par la logique, ne devraient pas pouvoir se rencontrer. Eux-mêmes, pourtant, ne paraissent aucunement conscients de l’incongruité de la situation, puisqu’ils se côtoient paisiblement, sans se prêter mutuellement la moindre attention.

Cette image a valeur de contrat fictionnel passé avec le lecteur : elle le prépare à ce qui l’attend dans les pages intérieures de l’ouvrage, elle instaure une convention et lève par avance toute objection rationnelle. Interhistoricité, intertextualité et intericonicité constitueront ici la norme du récit.

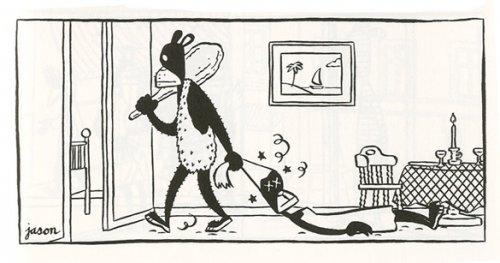

Or, cette esthétique du collage caractérise aussi certains des personnages considérés isolément. Je pense particulièrement à cet oxymore qu’incarne « l’homme des cavernes civilisé ». Ce dernier, que l’on retrouvera à chaque détour du livre, ne connaît pas seulement l’usage des arrêts de bus : on le voit aussi pousser un caddie dans un supermarché, se servir d’une cuisine équipée, et même, ponctuellement (à l’occasion d’un rendez-vous galant), troquer sa peau de bête contre un costume et une cravate. Cependant, pour civilisé qu’il soit en apparence, il ne sait toujours faire qu’une seule chose avec les femmes : les assommer avec son gourdin pour les ramener chez lui ensuite, en les traînant par les cheveux ! Il s’agit d’un véritable running gag, dont on ne trouve pas moins d’une demi-douzaine d’occurrences dans l’album.

(Il est évidemment – et heureusement − très improbable qu’au temps de la Préhistoire, les hommes en aient usé de la sorte avec les femmes. Une fois encore, Jason cite ici un poncif du dessin d’humour, dont il serait intéressant de retracer la généalogie.)

La civilisation se réduit donc, dans le cas d’espèce, à un vernis, une apparence, ou pour le dire autrement une greffe qui n’a pas pris.

Le motif de la greffe est traité de façon littérale dans un autre livre du même auteur, Athos en Amérique (Carabas, 2011), plus précisément dans la troisième histoire du recueil, intitulée « Le cerveau qui ne voulait pas Virginia Woolf ». Dans ce récit (probablement l’un des plus déconcertants qu’ait signés Jason), le protagoniste, spécialiste de la transplantation des tissus, ne se contente pas d’assommer des femmes, il les tue, à la recherche d’un nouveau corps qui pourrait être greffé à son amie, dont, à la suite d’un accident, il ne reste que la tête, miraculeusement (c’est-à-dire : pseudo-scientifiquement) maintenue en vie.

Mais, plus généralement, la greffe apparaît chez lui comme l’un des principaux ressorts de l’imagination. Jason s’en expliquait ainsi dans la longue interview accordée en 2008 au Comics Journal : « Quand je dessine quelque chose de très ordinaire, relevant de la vie de tous les jours – des gens sur un trottoir, un couple dans une cuisine –, automatiquement mon esprit divague… Que se passerait-il si un monstre entrait, si un dinosaure passait en volant ? Quelles possibilités cela m’ouvrirait-il, ne serait-ce que sur le plan visuel [1] ? » La divagation consiste donc à greffer un élément incongru sur une situation banale. Ou un motif, un personnage, appartenant au répertoire canonique d’un genre, sur une trame, un décor, un univers relevant d’un genre différent. Procédé que Catherine Mao analyse ici même sous les termes d’hybridation ou de translation générique.

« Que se passerait-il si… », c’est, comme l’on sait, la formule même des what if stories dans les comic books. Avant d’être le titre d’une série lancée par Marvel en 1977 (No.1 : Et si Spider-Man avait rejoint les Quatre Fantastiques ? No.8 : Et si le monde savait que Daredevil est aveugle ? No.13 : Et si Conan le barbare vivait aujourd’hui ?..., pour ne citer que quelques exemples), l’industrie des comics avait déjà fait du what if ? un procédé éprouvé et, naturellement, le ressort de nombreuses parodies. On pourrait même dire qu’il fournit le point de départ de certains comics animaliers, ou tout au moins que ceux-ci peuvent aisément être reformulés dans ces termes. Ainsi du Cerebus de Dave Sim, à ses débuts : et si Conan était un oryctérope ? Quant au mélange des genres, pensons seulement à Howard the Duck, de Gene Colan, fondé sur la rencontre entre deux genres au départ étrangers l’un à l’autre : les superhéros et les funny animal comics.

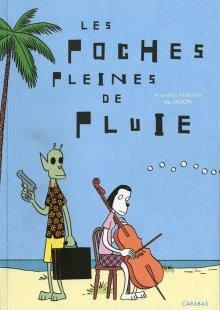

Les what if ? de Marvel relèvent du scénario alternatif voire de l’uchronie, par rapport à un univers déjà constitué dont l’histoire et les lois sont supposées fixées et connues. Chez Jason, en revanche, le principe de la greffe est constitutif d’un univers posé d’entrée de jeu comme composite, improbable, inconséquent. C’est bien ce que marque la couverture du Secret de la momie, mais aussi bien celle d’Athos en Amérique (un mousquetaire devant la skyline de Manhattan) ou celle de Les Poches pleines de pluie (Carabas, 2009), qui organise la cohabitation, sur une plage, d’un agent-secret extra-terrestre (?) et d’une violoncelliste.

Si je répugne à utiliser le terme de surréaliste pour qualifier l’œuvre de Jason, je note que l’auteur, dans l’entretien précité, se déclare fan de Magritte, de Buñuel et de David Lynch.

L’étrangeté souvent hilarante qui se dégage des histoires de Jason tient aussi au fait que les situations elles-mêmes sont décalées, et que leur incongruité déjoue notre attente. Ainsi, dans Hemingway (Carabas, 2005), les grands écrivains de langue anglaise résidant dans le Paris des années 1920 (Hemingway, Fitzgerald, Joyce, Pound) sont devenus des auteurs de bandes dessinées ; et dans la mythique librairie Shakespeare and Company tenue par Sylvia Beach, on ne trouve d’éditions de Guerre et paix et de Crime et châtiment qu’en version BD.

L’album Athos en Amérique comprend une histoire, « Un chat au paradis », dont Jason lui-même est le protagoniste. Pour le coup, il n’est pas surprenant de le voir à sa table de dessin en train de réaliser des planches ; mais ce qui l’est davantage, c’est de voir ce pseudo-Jason se livrer, comme s’il s’agissait d’un exercice ordinaire, à une lecture publique de ses albums. Et le public attentif d’écouter (sans voir une image) ce discours absurde :

« Alors. On voit un homme marcher dans la rue. Il marche. Il sonne à un interphone. Il attend. Une voix. “Oui ?” Il répond “C’est Claude“. La porte s’ouvre. Claude monte les escaliers. Il se dirige vers la porte ouverte d’un appartement. Il entre. Il regarde à ses pieds un homme allongé sur un lit, face au mur. Il dit : “Comment va ?” Puis. “Ça te dérange si j’ouvre une fenêtre ? Ça sent le renfermé ici…” Il ouvre la fenêtre. » etc.

Le monde dépeint par Jason n’est pas tout à fait le nôtre. Il est gouverné par d’autres usages, d’autres mœurs. L’auteur les présente sur le mode tranquille de l’évidence, de sorte que c’est à nous, lecteurs, de réviser nos catégories.

De même, dans L’Île aux cent mille morts (Glénat, 2011, scénario de Fabien Vehlmann), nous pénétrons dans une école des bourreaux où les cours sur la décapitation, la strangulation, la torture, sont présentés comme des matières « normales ». Cependant, le fait que tous, professeurs et élèves, sont cagoulés, introduit du jeu par rapport à l’hypothèse fictionnelle proposée. La cagoule fait certes partie de la panoplie légendaire du bourreau à laquelle cinéma, littérature et bande dessinée nous ont accoutumés, mais rien ne justifie qu’elle soit portée au sein de l’école. Rien, sauf à supposer que les personnages auraient malgré tout honte de leurs actes et préféreraient agir masqués pour préserver leur anonymat.

Et le détour par l’animalité ? Participe-t-il également, chez Jason, de cette esthétique du mélange ? Je serais tenté de répondre à la fois oui et non. Il est entendu que le personnage aux traits zoomorphes mais au comportement et à l’accoutrement copiés sur la société des humains est, en soi, un hybride. Cependant, le fait que tous les personnages du Norvégien correspondent à cette définition tend à les uniformiser, d’autant que leurs traits varient peu, cinq ou six morphotypes de base se partageant l’ensemble des rôles. Dans la logique du collage qui lui est propre, on aurait pu s’attendre à voir évoluer côte à côte des humains, des animaux anthropomorphisés et des animaux restés fidèles à leur condition. Il n’en est rien. Tous ses personnages appartiennent à une même « famille » graphique, ce qui introduit dans l’œuvre un coefficient d’homogénéité qui atténue, dans une certaine mesure, la disparité des emplois et des costumes.

On peut d’ailleurs observer que le fait que leur visage évoque plutôt un chien, un chat, un lapin ou un oiseau demeure indifférent : l’espèce ne préjuge pas d’une aptitude particulière ou d’un trait de caractère. Comme le rappelle Harry Morgan, Will Eisner jugeait la caractérisation animale « utile même pour les personnages humains, ce qu’il illustre avec des personnages au faciès léonin, félin, vulpin, etc., renouant ainsi avec la vieille tradition de la physiognomonie » [2] Jason, au contraire, semble résolument étranger à cette tradition et partisan d’une forme d’indéterminisme.

Il n’en reste pas moins que chacun de ses personnages apparaît en lui-même comme un être clivé et contradictoire. La synthèse entre humanité et animalité a un air d’inachevé, qui tient en particulier à ce que les héros de Jason, même vêtus d’un costume trois-pièces, d’une robe ou d’un manteau, ne portent jamais de chaussures. Leurs pattes nues arpentant trottoirs et couloirs les trahissent bien davantage que leur museau, leur bec ou leurs oreilles : si leur comportement est humain, visuellement, ils demeurent des animaux redressés.

L’un des rares animaux non anthropomorphes représentés par Jason est Kitty, le petit chat noir de Charlotte, dans Le Détective triste (Carabas, 2013). Les pages 98-99 de l’ouvrage nous montrent Danny Delon, le détective, qui prend une douche. Au sortir de la salle de bains, les reins ceints d’une serviette, il se trouve face à Kitty, qui s’est introduit chez lui par la fenêtre.

Pour tout lecteur de Derrida, la scène fait immanquablement songer à ces lignes célèbres :

Souvent je me demande, moi, pour voir, qui je suis – et qui je suis au moment où, surpris nu, en silence, par le regard d’un animal, par exemple les yeux d’un chat, j’ai du mal, oui, du mal à surmonter une gêne.

Pourquoi ce mal ?

J’ai du mal à réprimer un mouvement de pudeur. Du mal à faire taire en moi une protestation contre l’indécence. Contre la malséance qu’il peut y avoir à se trouver nu, le sexe exposé, à poil devant un chat qui vous regarde sans bouger… [3]

Le fait de représenter un personnage hybride nu, c’est-à-dire dépouillé du costume qui − avec la posture, le langage, etc. – signale sa part d’humanité, est évidemment troublant. Jason est coutumier du fait (voir aussi, dans le même album, la page 48, où le sexe de Danny est apparent). Lu à travers le prisme de la réflexion derridienne, le face à face avec le chat apparaît ici comme un moment de vérité où le héros est renvoyé à son indétermination, où son identité vacille. Jason semble questionner ses propres codes. De la même manière qu’il met sciemment à l’épreuve la convention des yeux vides en proposant régulièrement de très gros plans sur des visages dont l’insondabilité s’en trouve soulignée [4].

On a souvent noté l’accablement qui semble caractériser les personnages de Jason.

L’ennui est un thème dont la bande dessinée moderne s’est emparée, comme en témoignent diversement les œuvres d’Adrian Tomine, Chris Ware, Daniel Clowes ou Arne Bellstorf, pour ne citer qu’eux.

À la vérité, les personnages de Jason s’ennuient rarement. Ils sont quelquefois désœuvrés, condamnés à attendre, mais le plus souvent ils sont engagés dans l’action. Plus que l’inertie, c’est l’abondance des cases où ils restent mutiques, leur posture corporelle (épaules affaissées) et leur démarche somnambulique qu’il nous est impossible de lire autrement que comme les indices d’un profond désenchantement. Ces personnages prennent place dans la grande tradition de la mélancolie, dont Jean Clair a montré l’importance à travers toute l’histoire de l’art [5]. Ce sont des enfants de Saturne.

Dès lors, leur hybridité constitutive ne peut-elle pas être questionnée dans son rapport avec cet accablement qui semble leur coller à la peau ? Si la mélancolie était, pour les Grecs, la condition de l’homme déchu qui garde le souvenir de ses origines divines, ne pourrait-on risquer l’hypothèse que la mélancolie des héros jasoniens tiendrait à leur condition d’animaux gardant le souvenir de leur origine humaine ? Devons-nous les voir comme des hommes dégénérés ?

Jason a eu une enfance heureuse, déclara-t-il au Comics Journal. Il ne peut expliquer pourquoi la mort tient une telle place dans ses histoires. Il est vrai qu’elle frappe à chaque détour de ses livres, et presque toujours de manière violente (pendaisons, meurtres à coups de hache ou au moyen d’armes à feu).

La possibilité du suicide chez les animaux est un sujet ancien et controversé, même s’il semble que le fait de leur appliquer ce concept relève d’une projection anthropomorphique. Mais le meurtre gratuit (j’entends : sans l’excuse de devoir se nourrir de la chair de sa victime) est sans conteste une spécialité de l’espèce humaine. Les crimes de toutes sortes sont si nombreux chez Jason qu’on ne peut simplement les verser au compte des conventions des genres narratifs qu’il investit. En conformité avec l’hypothèse énoncée il y a un instant, on pourrait pousser le jeu plus loin et aller jusqu’à soupçonner que c’est justement l’intensité de cette activité criminelle qui confirme la dégénérescence de l’espèce : les animaux tristes de Jason parodient tristement l’humanité dont ils ont été déchus, en s’adonnant sans beaucoup de réserve à l’exercice gratuit de la mort violente.

J’ai bien conscience que ces spéculations sont hasardeuses et je ne les mènerai pas plus loin.

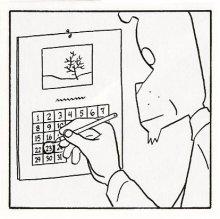

Quoi qu’il en soit, la morbidité me semble, chez Jason, s’incarner dans un motif si récurrent qu’il peut en être érigé en véritable emblème : je veux parler de l’arbre mort. Les exemples d’arbres représentés avec leur feuillage sont rarissimes dans son œuvre [6].

Partout se dressent des troncs nus, des squelettes d’arbres qui semblent témoigner d’un perpétuel hiver. Pas seulement dans les jardins, les parcs et les bois, mais même sur les images qui représentent des arbres citées en abyme à l’intérieur des dessins : comme ce cadre accroché dans le salon de Charlotte (Le Détective triste, pp. 32-33), auquel semble d’ailleurs faire écho la branche qui semble tout aussi morte disposée dans un vase, ou comme l’arbre qui apparaît sur le calendrier que consulte le protagoniste dans Des morts et des vivants (Atrabile, 2006, n.p.).

S’il est moins saillant que celui des yeux vides, le motif de l’arbre mort apparaît comme tout aussi structurant chez cet auteur à système qu’est Jason.

Thierry Groensteen

[1] Matthias Wivel, « The Jason interview », The Comics Journal, No.294, déc. 2008, p. 28-77. Cit. p. 37.

[2] Cf. son article « Animaux » pour le Dictionnaire esthétique et thématique de la bande dessinée, en ligne ici-même. URL : animaux. Morgan fait référence à Eisner, Le Récit graphique, narration et bande dessinée, Vertige Graphic, 1998, p. 24.

[3] Jacques Derrida, L’Animal que donc je suis, Galilée, 2006, p. 18. Texte paru initialement dans Marie-Louise Mallet (dir.), L’Animal autobiographique. Autour de Jacques Derrida, Galilée, 1999. En ligne à l’adresse : http://bibliodroitsanimaux.voila.net/derridachat.html

[4] Voir, entre maints exemples, les vignettes occupant les angles extérieurs dans le bas des deux dernières planches de l’album Je vais te montrer quelque chose (Carabas, 2004) ; la dernière case de la page 23 de Hemingway (Carabas, 2005) ; ou la page 73 de Low Moon et autres histoires (Carabas, 2008)

[5] Voir notamment Jean Clair, Mélancolie : génie et folie en Occident, Réunion des Musées nationaux / Gallimard, 2005.

[6] On en trouve dans « Proto film noir », l’avant-dernière histoire du recueil Low Moon ; et dans les décors de L’Île aux cent mille morts, Glénat, 2011, sur scénario de Fabien Vehlmann.