Trois regards sur l’enfance d’Alan

[septembre 2012]

La parution cet automne de L’Enfance d’Alan d’Emmanuel Guibert, à L’Association, est un événement éditorial incontournable. L’occasion se prête admirablement bien pour écrire sur cette œuvre annoncée et attendue depuis nombre d’années, ne serait-ce que parce que, de l’aveu même de Guibert, le récit qu’elle contient aurait normalement dû précéder les trois tomes de La Guerre d’Alan. Mais aussi parce qu’elle atteint, à tous égards, un sommet de perfection. Sa stupéfiante beauté rend sans doute plus délicat le commentaire qu’on voudrait livrer à son sujet. Pour faire bonne mesure, une œuvre telle que celle-là requiert du critique un réel effort d’invention dans l’approche et dans le discours. En écho avec le récit de Guibert qui porte haut la subjectivité d’un regard posé sur le monde − dans l’évidence de ce qu’il est, parcellaire, insulaire, anecdotique même −, on s’autorisera une expression moins dérobée qu’à l’habitude dans les regards ici proposés à la lecture.

apnée

Quel autre médium et quel autre auteur, en l’occurrence, sait exprimer la précision, l’efficacité, l’émotion retenue, l’air et l’espace raréfié du souvenir, tel que le ramène en pensée la lointaine remémoration ? La lecture de L’Enfance d’Alan provoque en moi une sorte d’apnée. Je dois l’interrompre souvent pour reprendre mon souffle. Quitter la page, poser les yeux ailleurs, puis y replonger. Elle me prend le souffle non par l’essoufflement ou le halètement de sa narration, mais par l’extrême rareté de son expression. Et le saisissement presque physique de n’avoir jamais rien lu de tel, de n’avoir jamais été habité dans la lecture par quelque chose comme cela.

L’apnée du souvenir. Un vertige à couper le souffle, où, dans le processus d’appel à la mémoire, le corps se tend vers la sensation qui fait retour en une anecdote insignifiante ou un moment de grand émoi. Le souvenir n’est pas d’abord quelque chose de cérébral, comme une idée. Quand on se remémore, c’est notre entité organique qui se rappelle ; la petite trouée au fin fond de soi qu’on appelle souvenir est le résultat d’une contraction de l’être, sur lui-même, en son intérieur, qui me fait penser à une longue et lente prise d’air. Et l’on se prend d’éblouissement par ce qui remonte : Comme cela vient de loin ! Comment est-il possible que j’aie cela encore en moi ? Nombre d’images de L’Enfance d’Alan me donnent cette sensation de provenance lointaine. Un éloignement sans distance, comme dans les rêves. Cela a certes à voir avec les souvenirs d’Alan, mais c’est surtout le dispositif imaginé par Guibert qui en est la cause, avec ses formes de contention graphique qui ne cessent d’évoquer le processus même de la remémoration, la sensation d’apnée qu’il induit.

Je pense à la forme pronominale du souvenir : se rappeler. Ici le geste de l’écriture graphique fait remonter depuis le vide, le blanc d’avant la mémoire − comme une surface dans sa profondeur même, un cache −, l’image nue d’un incident, souvent déconnecté de tout, sauf bien entendu de la tonalité émotionnelle qui lui est rattachée. Cette émotion-là, ces affects sont toujours précisément délinéés, surtout quand ils ont le pouvoir de relayer au plus près de la lecture l’intensité du présent perdu. C’est l’art d’Emmanuel Guibert. Architecte de la mémoire, non pas d’une mémoire documentaire mais d’une mémoire sensible, émotionnelle, accessible à tous parce nourrie par les vides du dessin à la « documentation » de chacun, à notre propre encyclopédie personnelle. Ou à nos propres béances.

Je m’arrête aux pages 22 et 23 de L’Enfance d’Alan, au début du chapitre un. Dans ces deux pages, il n’y a que quatre images de même dimension, posées deux par page. Sur la lancée des mots, mais désynchronisé par rapport à eux, le souvenir fait irruption dans le blanc de la case. En sa qualité d’image, il s’impose à peine. Et ce n’est qu’à la troisième vignette que vont raccorder le texte et l’image sur la lente déambulation du bambin qui a laissé choir de son cornet la boule de crème glacée. Tout petit le bambin dans son souvenir d’adulte. Si la narration contextualise la scène − « (…) elle est tombée sur le trottoir dans un peu de ciment frais. Des ouvriers travaillaient à côté. » −, sa représentation en revanche semble n’avoir d’yeux que pour le micro-événement de la boule écrasée au sol, celle-ci à peine visible − infime moucheture graphique − mais tellement présente dans le périmètre visuel du petit bonhomme qui ne s’en détourne finalement que parce que son père le tire vers le hors-champ de l’image. Deux formidables décalages ici : celui tendu entre la représentation et la narration ; et celui impliquant la représentation et la non-représentation. Le texte énonce la quasi-absence de souvenir paternel, l’image en livre la sensation physique à travers l’anecdote du cornet de crème glacée − qui dit le père distant, pressé. Souvent la réminiscence entraîne une vague d’images aux contours nébuleux, à la fois intenses mais imprécises dans la représentation qu’elles forment. Et cela prend un certain temps pour réaliser de quoi il est question. Le temps mis au franchissement de ces deux pages pourrait mimer cette durée.

Le ton est donné au récit avec la rareté d’expression de ces deux pages. Le noir du dessin trace la forme du souvenir dans le blanc de mémoire » de la page. Faire image, pour Guibert, cela signifie frayer avec le blanc, ce vide à combler par le dessin [1]. Ne pas chercher à faire oublier qu’il est là, bien avant l’image. Tel l’état latent du souvenir. Composer le souvenir comme une forme ténue, fragile, dans l’environnement de ce qui n’est pas lui. Dans la représentation de son absence. Tout cela aussi pour préserver la sensation de « recréation », à la fois de l’exercice de remémoration d’Alan et celui de Guibert s’acquittant de sa restitution. Comme il l’a évoqué en entrevue, son travail tend à produire quelque chose qui est « à la fois absolument authentique et absolument inventé » [2]. Le souvenir est affaire d’intériorité et de subjectivité. Il faut y mettre du sien, même s’il provient de l’autre. L’économie de moyens graphiques de L’Enfance d’Alan rappelle que le souvenir n’est jamais que parcellaire, fragmentaire, lacunaire, sans plénitude, toujours signifié dans ses entours oubliés et dans sa part de manque.

balançoire

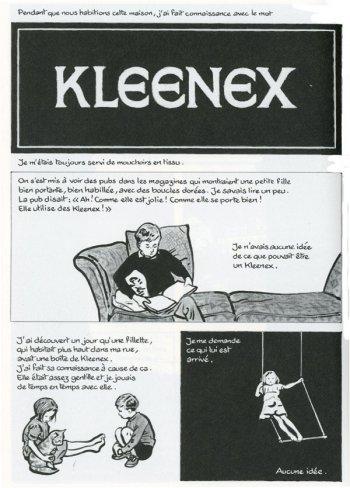

Je m’attarde sur deux images au bas de la page 114, où il est question d’une fillette jadis croisée par Alan autour de chez lui, et revue par après quelques fois. La seconde case montre la fillette debout sur la planchette d’une balançoire avec, dans le haut, cette phrase : « Je me demande ce qui lui est arrivé » ; à quoi répondent, dans le bas, ces deux mots : « Aucune idée. » La finesse inventive de Guibert par rapport à ce souvenir d’Alan − au fond plutôt énigmatique −, tient dans le choix de cette « fille à la balançoire », si riche picturalement, qui recouvre l’incident d’une sensualité presque teintée d’érotisme. Je parle bien entendu de l’érotisme de l’enfance, des tours et détours de ces premiers émois « amoureux » qui tapissent d’une sorte d’arrière-plan le champ du désir de notre vie adulte. Car comment expliquer autrement la persistance dans la mémoire du vieil Alan d’une rencontre « féminine » aussi anodine, surgie d’une époque tellement reculée de sa vie…

À la lecture, l’anecdote de la balançoire m’a aussitôt remis en mémoire un bref épisode du film Citizen Kane d’Orson Welles. J’ai vu ce film un nombre incalculable de fois puisqu’il a accompagné toute ma carrière d’enseignant de cinéma. C’était pour moi une œuvre phare. Je le connais par cœur et, depuis la toute première projection, une scène n’a jamais cessé de m’interpeller. Elle prend place dans le premier tiers du film, lorsque le journaliste-enquêteur Thompson − dont le visage n’est jamais montré à l’écran − se rend au bureau de Bernstein, interroger ce dernier à propos de ses années d’étroite collaboration avec Kane. Comme Thompson se montre réticent à l’idée qu’une « fille quelconque » ait pu revenir à la pensée de Kane mourant, sous le nom de Rosebud, le vieil homme réplique : « C’est que vous êtes bien jeune, Monsieur (…) Vous n’avez pas idée de ce qu’un homme peut être capable de se rappeler. » Et, en guise d’explication, il lui confie cette anecdote toute personnelle :

« (…) Un jour, en 1896, je traversais l’Hudson en ferry-boat pour aller à Jersey City et au moment où nous partions, un autre ferry accostait sur lequel une jeune fille attendait de descendre. Elle avait une robe blanche et une ombrelle blanche à la main… Je ne l’ai vue qu’une seconde… Elle ne m’a même pas remarqué. Mais je parierais bien qu’au moins une fois par mois je pense encore à elle… » [3]

Les premières fois que j’ai vu cette scène, elle a tout de suite attiré mon attention, je me suis dit qu’elle était joliment écrite et que ce bout de dialogue cadrait bien dans le film. Mais en même temps, elle m’apparaissait un peu trop attendrissante pour être tout à fait plausible. Un scénariste talentueux peut facilement jeter de la poudre aux yeux avec ce genre de réplique à la limite du débordement sentimental, me disais-je. Je ne pouvais m’imaginer une seconde qu’un indicent d’une telle insignifiance puisse marquer un homme pour la vie. Or, j’ai finalement pris conscience que je me trompais lourdement. Au fur et à mesure de mon avancée en âge, en revoyant ce film, la confidence du vieux Bernstein a fini par me paraître non seulement vraisemblable mais terriblement juste. Pour moi, le parfum doux-amer qui émane de cette scène la connecte sans peine à l’anecdote d’Alan. Surtout peut-être par la manière dont Guibert se l’est appropriée.

Dans le souvenir, la présence du détail infime, détaché de tout ce qui peut faire sens, est un gage de sa véracité, comme ici le rapprochement inattendu du mot « Kleenex », en début de page, avec l’anecdote de la fillette. Sa garantie d’authenticité, il la tient de la pure contingence. Ainsi, on se convainc que le vieux Alan n’a pas pu inventer de toutes pièces ce souvenir à propos de son enfance. Et puis, du kleenex à la petite fille, le processus de la libre association mène droit à ce que la personne a de plus intime chez elle. Dès lors, le jugement de banalité − qui ne serait que regard extérieur − ne peut avoir de sens quand on pense à cet incident. Un peu comme en analyse, cette authenticité représente, dans le rapport que chaque individu entretient avec le contexte de sa vie, une vérité intrinsèque. Lorsque je me plonge sans restriction mentale dans L’Enfance d’Alan, c’est à cela que j’accède. Parce que, dans les échanges de Cope à Guibert, il y a d’abord eu le gage de la confiance dans la confidence de l’autre. Une éthique de l’aveu, en somme. Et le travail de Guibert a été d’en préserver tout le suc, la quintessence, par les moyens de son art.

La véracité de l’anecdote d’Alan ne tient pas seulement dans son caractère factuel, mais dans la tonalité affective qui s’en dégage. La livraison de cette anecdote − telle une confidence − est ici doublement retenue. Retenue par sa forme allusive (sous-entendu) et par ce qu’elle passe sous silence (réticence). Elle ne se dit pas sans une manière de déni. Il n’est pas invraisemblable d’imaginer que la rencontre de cette fillette ait eu plus d’importance pour le petit Alan que ce que les mots de l’anecdote laissent entendre. Il suffit de se mettre dans sa peau pour s’en convaincre − c’est du reste ce qu’a fait Guibert en « l’interprétant » comme il l’a fait. Dans le jeu de questions réponses que le narrateur se fait à lui-même [4], le simple fait de se questionner sur la vie future de la fillette contredit, en quelque sorte, la sécheresse et l’indifférence de sa réponse (« Aucune idée »), par quoi il se serait interdit jusqu’au fait de fantasmer quelque chose à ce sujet, ce qui reviendrait à démentir l’interrogation de départ (« Je me demande… »). Le non-dit peut se faire aussi éloquent qu’un aveu. En fait, l’apparent conflit moral relevé ici traduit surtout l’ambivalence ressentie à l’égard de réminiscences de cette nature. Au fil de la vie de chacun, il y a accumulation de ces souvenirs qui ne sont pas obligatoirement teintés de regrets mais qui rappellent néanmoins comme le fait de vivre est toujours affaire de renoncements. On peut certes renoncer à beaucoup, par la force des choses, mais on ne parviendra jamais à renoncer à ses souvenirs. Nombre d’entre eux sont inscrits en nous d’une manière qui a peu à voir avec l’intention ou la volonté. Ils s’imposent à nous avec autant de force et d’authenticité que la réalité elle-même. L’incursion d’Emmanuel Guibert dans ces territoires secrets constitue l’une des richesses de L’Enfance d’Alan.

On se dit parfois que les séductions enfantines sont parmi les plus belles. Elles mêlent de manière indicible la dissipation innocente et la parade délibérée, ce qu’exprime à la perfection, il me semble, le déhanchement de la petite fille à la balançoire dans le dessin de Guibert. La beauté de ce dessin se dit avec maestria dans le motif pictural qu’il réitère… À peine tracé, dans l’évanescence du souvenir, il prend forme sur le papier comme une apparition, comme une songerie. Je me dis que pour atteindre à une telle vérité picturale, il faut probablement disposer d’un modèle. Je me plais à imaginer que la dédicataire de ce livre… encore dans l’enfance, a pu jouer ce rôle auprès de son père.

remembrance

[De l’ancien français « remembrer », « remettre en mémoire », à quoi je préfèrerais plutôt : « remettre en pensée par l’exercice de la mémoire »…]

En me plongeant dans les mots et les images d’Emmanuel Guibert évoquant l’enfance d’Alan Cope, ce que d’abord je perçois, c’est le travail, le lent effort de ce dernier à se remémorer des souvenirs de son enfance à l’intention de son ami, maître de l’écoute. Je parle de travail dans le sens où l’on dit le « travail » de deuil, un processus qui demande temps et énergie, et à l’accompagnement duquel Guibert a accordé une extraordinaire disponibilité. On sait l’énorme documentation (cassettes de magnétophone, croquis, objets divers, photographies, etc.) qu’il en a récolté et conservé. La matérialité de cet effort a déposé sa trace dans ce qui nous est proposé à la lecture. Je vois Guibert, absorbé par le long labeur de son vieil ami ramenant à sa pensée cette part reculée de sa vie − en réalité, je le vois totalement séduit par la prodigieuse mémoire d’Alan et l’abondance des souvenirs qu’il livre −, avec en tête une seule idée : s’imprégner du flot de ses paroles, de son tempo, de sa respiration, pour en ressusciter la perfection narrative et visuelle. Et j’entends son souci : la remémoration d’Alan offre telle quelle tant de splendeur qu’il ne faut rien amoindrir de son expression propre. Surtout parce que dans cette nouvelle réalité du livre, elle ouvre à la mémoire tout le champ de la transmission et de la contamination. Chez le lecteur, cette fois. On ne se laisse pas impunément raconter ce genre de choses.

Plaisir complexe de la remembrance, pour celui qui s’y adonne au premier titre, comme pour celui qui entend ou qui lit l’exposé du souvenir de l’autre, s’y abandonnant lui aussi par procuration, en quelque sorte. Parce que le fait de se souvenir, comme celui d’exposer le souvenir, est aussi contagieux qu’un éternuement. Ce mécanisme étant le même pour tous, un peu comme pour le rêve. Le travail de Guibert à partir des souvenirs d’Alan n’a pas été indifférent à cela. Bien au contraire, il s’en est emparé comme de quelque chose faisant partie de lui. En lisant L’Enfance d’Alan, une part du transfert d’Alan à Guibert rejaillit vers moi. Je m’émeus à ces souvenirs parce qu’ils retentissent fort en moi. Leur matière narrative est par trop raréfiée − d’aucuns diraient trop peu palpitante − pour que je m’y connecte sans y associer ma part intime. Le contrat de lecture avec les souvenirs d’Alan, plus exigeant sans doute qu’ailleurs, est à ce prix. Et c’est dans l’évocation graphique de l’enfance qu’il me semble avoir été le mieux rempli par Guibert.

Raconter l’enfance et la représenter graphiquement constituent deux choses distinctes. En particulier pour l’évocation du corps. À travers les mots, le petit Alan dispose de tous les corps d’enfance possibles, sans en posséder un précis ; avec le dessin, il n’en a plus qu’un. Au-delà des questions de ressemblance avec le modèle, Alan, la représentation du personnage enfantin requiert surtout un engagement de fidélité à l’égard du fait d’être enfant, et de se comporter en enfant. Il faut, pour cela, éviter certains stéréotypes graphiques, et savoir dessiner l’enfant tout empli de son enfance, même dans la contrainte d’un rendu pictural schématique. On l’a dit, la véracité des souvenirs a beaucoup à voir avec la tonalité affective. Et si Guibert excelle dans les représentations de l’enfant Alan, c’est sans doute parce qu’il a cultivé au long de sa vie une intense visualisation émotionnelle de sa propre enfance. On sent une formidable charge d’empathie et de sensualité dans ses corps dessinés. Son beau texte « Le dessin, petit » [5] pourrait peut-être donner des pistes de compréhension à cet égard. Mais, par-dessus tout, il y a en amont chez l’artiste Guibert le recours au dessin d’observation, dont la pratique du carnet de croquis est depuis de nombreuses années partie intégrante de sa démarche d’auteur de bande dessinée. Enfin, il est manifeste que Guibert a aussi utilisé un importante documentation photographique pour L’Enfance d’Alan, mais cela me semble assez peu concerner l’aspect sur lequel je me suis arrêté ici. Un exemple en fera la démonstration.

Les pages 30 à 33 donnent l’une des belles illustrations de l’excellence de Guibert à représenter la corporéité de l’enfance. Dans l’un de ces fameux contrepoints dont il a le secret, Guibert développe, à travers la narration écrite, un propos concernant la perception de l’enfant Cope vis-à-vis de sa mère, tandis que la succession des cases détaille en quinze images, sous le même angle, l’habillement du petit bonhomme par sa maman. Au terme de ce long processus, il se retrouve vêtu de l’uniforme conventionnel du petit matelot. Le bambin Alan apparaît ici d’une incroyable justesse. En dépit de son graphisme sans modelé, aux détails souvent minimaux − un point, un trait infime de-ci de-là −, Guibert parvient à lui donner une qualité émotionnelle stupéfiante. La ligne d’entourage fait l’essentiel du travail. Le calibrage précis du linéament, en graisse comme en densité, donne aux formes une présence haptique. La fine modulation d’une jambe dans son allongement, la courbure soutenue d’un dos, le tendu et le plié d’un bras en mouvement, l’appui et l’écartement de pieds au sol, la tombée d’un pan de tissu, tout cela concourt à ce que le personnage d’Alan prenne corps, dans son enfance avec sa mère…

Ce qui ne manque pas de fasciner aussi au long de cette scène d’attouchement si maternel, c’est la façon dont Guibert traduit le ramassé d’une émotion, d’une posture, d’une attitude, bref de tout ce qui permet d’assurer une plénitude expressive aux corps dans la rareté générale du décor entourant ces souvenirs. Enfin, l’audace d’une semblable réitération d’images n’échappera certainement pas aux amoureux de la virtuosité graphique. Et pour coiffer le tout, la scène d’habillement s’achève sur une tourne de page donnant à voir, en pleine grandeur, une photographie du bambin Alan, en petit matelot, dans les bras de sa mère, debout, bien droite. Cette photo a été graphiquement flétrie, sans doute pour que la scène qui la précède conserve aux yeux du lecteur tout le frais d’une remémoration. Accessoirement, je ne peux m’empêcher de penser que le petit Alan dessiné par Guibert ne perd absolument rien au change de la proximité avec cette image.

Jacques Samson

[1] Même si le blanc peut à l’occasion revêtir la teinte de l’encre de Chine, et le trait, celle du papier.

[2] « The Emmanuel Guibert Interview », par Matthias Wivel, The Comics Journal, No.297, Fantagraphics, avril 2009, p. 16.

[3] L’Avant-scène du Cinéma, No.11, spécial « Le cuirassé Potemkine » et « Citizen Kane », Paris, janvier 1962, p. 47.

[4] La plupart du temps, la narration de L’Enfance d’Alan retranscrit le verbatim des confidences d’Alan, comme ce fut d’ailleurs le cas pour La Guerre d’Alan.

[5] Emmanuel Guibert, Monographie prématurée, sous la direction de Thierry Groensteen, Éditions de L’An 2, Angoulême, 2006, p. 21 à 33.