saison brune, dix ans après

[Janvier 2020]

Ce qui nous arrive aujourd’hui revêt une telle gravité que plus rien désormais, parmi la pléthore d’ouvrages parus sur le marché ces dernières années et qui continuent de se publier « comme si de rien n’était », ne semble à présent pouvoir me concerner, hormis ce qui en porte infailliblement le sceau... Ce n’est pas, je crois, la passion triste d’une âme inquiète, mais au contraire un instinct de survie que je qualifierais presque de « spirituel » : seule la vérité fait vivre. Notre force d’inertie est immense, et loin de s’opposer à la violence déferlante qui nous entraîne les uns les autres vers ce que nous savons désormais être le pire, elle la conforte à nos dépens. Je m’aperçois, dans cet état d’inquiétude quotidien qui est le mien désormais, que seule la vérité peut encore être un garde-fou à la hauteur de notre dignité d’hommes et se dresser, si nous sommes impuissants, en unique défenseur face au mal à venir...

Hier, j’ai lu pour la première fois l’album de Philippe Squarzoni Saison brune. Penser le monde, c’est déjà le guérir : la lucidité implacable du propos, cette façon d’accuser avec impartialité mais sans compromission nos propres mensonges, tout cela a agi sur moi à la fois comme un puissant révélateur, et comme un véritable « baume au cœur ». Cette bande dessinée est tragique, au sens noble du mot. Les experts dont l’auteur porte la parole sont autant d’oracles qui signifient case à case notre destin, et au terme de ce long défilé, ce n’est pas un sentiment d’accablement qui domine le lecteur, mais bien plutôt une forme de joyeuse délivrance ; cette bande dessinée est tragique, très noblement tragique, et agit comme une véritable « catharsis » : lisez, relisez Saison brune. Plus de dix ans après les premières recherches de l’auteur, sept ans après publication, cette œuvre demeure, sous un éternel clair de Terre, d’une intempestive actualité.

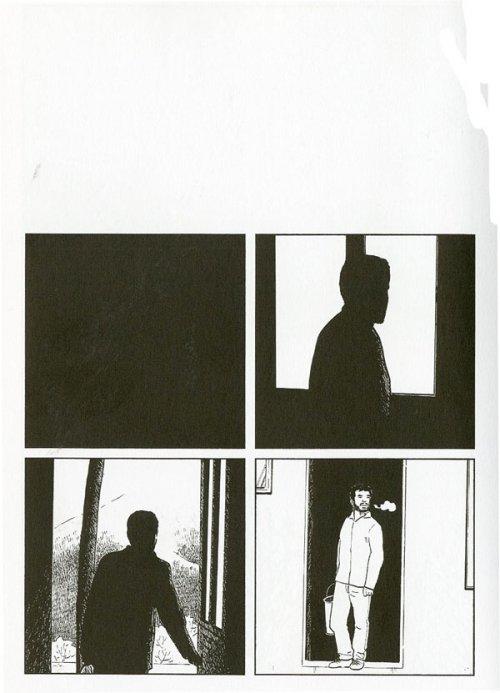

Avant de me plonger dans Saison brune, je pensais avoir affaire à un long exposé pédagogique sur le réchauffement climatique ; un simple ouvrage de vulgarisation scientifique dont la lecture serait forcément un peu plate. Ce que je trouve remarquable, c’est la recherche à la fois formelle et narrative qui a permis à l’auteur d’en faire tout autre chose : cette œuvre se lit comme une quête, la sienne, mais parce que le récit intime qu’il nous livre est sans complaisance, Philippe Squarzoni parvient ici à atteindre une destination universelle : sa quête est aussi la nôtre. La succession des cases narratives devient ainsi, pour le lecteur, beaucoup plus complexe, un vaste jeu de miroir où chaque image entre en résonance avec une autre... La prime lueur sur un visage : c’est Peter Pan qui apparaît soudain. Je poursuis ma lecture : bientôt un autre visage s’éclaire, qui nous est dévoilé à contre-nuit... L’enfant éternel renvoie à présent au visage de la Terre, sa face à moitié obscurcie par une ombre portée. Qu’est-ce que cela signifie ? Je n’en sais rien : je cherche, et cette « finalité sans fin » que met en branle, et en clair-obscur, cette mise en case si savamment orchestrée, fut pour moi vertigineuse et passionnante.

Oui, Saison brune « explose » littéralement son exposé initial sur le réchauffement climatique pour nous proposer une véritable méditation à ciel ouvert... Comment penser notre condition humaine aujourd’hui ? Formellement, le choix de l’auteur d’avoir traité les images de son enfance non pas au trait et en noir et blanc mais au lavis, de la même manière que le dessin animé de Peter Pan, participe à ce chassé-croisé de relations qui traversent la narration et qui « creusent » son œuvre, approfondissant sans fin une question que j’ai peine à formuler ici correctement, mais qu’il a su nous poser en sous-main... Éternel on joue pour rire, Peter Pan espiègle et volage. Plus loin je lis : c’est l’évocation d’une enfance, celle de l’auteur, si semblable à toutes nos enfances. Et je lis une tragédie : les « verts paradis des amours enfantines » ne sont plus seulement à chercher dans un lointain inaccessible, ils deviennent simplement inexistants lorsque, acculé à ses propres mensonges, l’homme si cruellement lucide ne peut plus voir autre chose, dans la réalité imagée de son enfance, que la fiction dérisoire d’un dessin animé... Comment penser encore la condition humaine aujourd’hui ? Chaque vie personnelle, ma vie minuscule semble dorénavant adossée – et coextensive – au destin de l’humanité entière. Se pencher sur sa propre vie, c’est se pencher aussi – situation inédite au regard de l’histoire – sur le devenir anthropologique de l’espèce humaine en osant, pour la première et peut-être la dernière fois, braver l’impensé de notre propre négation. Et comment, seul, ne pas sombrer ? Me dessinant à main levée comme une immense question laissée en suspens, Saison brune me plonge dans une méditation abyssale... Merci à Philippe Squarzoni d’avoir eu le courage de s’ériger, d’entre nous tous, en ce si grand questionneur !

C’est étrange... En rangeant Saison brune dans la bibliothèque familiale, je glissai le livre à côté d’une autre bande dessinée-catharsis, elle aussi « indépassable ». Au même moment il m’apparut comme une évidence que les deux œuvres, aussi différentes sur le fond que sur la forme, entretenaient entre elles un rapport intime : la Terre et sa rondeur qui illustre le dos de Saison brune me semblait refléter sa propre image en négatif, imprimée ici sur fond noir ; celle d’une énigmatique sphère blanche... Lisez, relisez La Terre des fils, de Gipi.

En préambule de sa conclusion, Philippe Squarzoni nous demande, posant ouverte une case blanche : « Comment finir un album ? » C’est étrange... Il me semble que Gipi prend la suite et le relais de son questionnement : lui aussi, à sa façon, prend en charge la question du devenir anthropologique – et eschatologique – de l’humanité. (Ma formulation est bien entendu très pompeuse, là où le trait de Gipi est d’une simplicité à fleur de peau.) « Comment achever un livre ? » : la question de Philippe Squarzoni reste ouverte, la case est blanche ; nous attendons, lecteurs, que s’y écrive (si le mot a encore un sens) notre « destinée ». Ou plutôt, nous attendons d’y écrire notre destinée, car il n’y a pas de fatalité pour qui sait encore lire, pour qui sait voir encore... Je ne voudrais pas raconter avant l’heure la fin de La Terre des fils, pourtant j’y suis un peu obligée : sachez que l’auteur termine (la suite et le relais !) non plus par une case blanche qui demanderait à être écrite, mais par la même case vide, et déjà saturée de sens.

Il est glaçant d’entendre, pour le lecteur qui découvre Saison brune plus de dix ans après les premières recherches de l’auteur, l’alarme dont il aura porté si loin l’écho résonner à présent pour nous du passé. Page 427, Hervé Le Dreut, climatologue, nous déclare : « Nous ne pouvons plus attendre 10 ans ! », et cela sonne désormais à nos oreilles comme une sentence sans appel, acculés que nous sommes à l’irréversible.

« Appeler de tous nos vœux une nouvelle ère glacière sur nos visages , et nos désirs, et nos pensées. Davantage, nous rendre activement complices de grands frimas à venir, exorciser ses suies, ses sueurs, ses sanies, pour que de nouveau condescende à nos latitudes, bénie, l’éternité des neiges... Que donnerons-nous de bon à manger à nos enfants, dites, lorsque, ouvrant les volets, ils n’auront plus de neige au petit déjeuner, plus de leçon de neige à se mettre en mémoire [1] ? »

Cheminant avec l’auteur sur un sentier de montagne, je partage avec lui le constat implacable, d’une lucidité désespérée, qu’il formule sans détour à l’orée de sa propre conclusion : la porte par laquelle passer, « je ne crois pas qu’on la prendra ». Pourtant il y a cette dernière case, qui clôture l’album de Gipi, et sur laquelle je ne me lasse pas de revenir... Une lueur sur un visage ; c’est Peter Pan qui s’éclaire soudain. Ici c’est le souffle du vent sur la page, à peine une caresse effleurant la joue et le signe, à fleur de peau, d’une alliance retrouvée : le langage de l’espérance n’a pas perdu sa légitimité. La case est vide, à ciel ouvert, et je me plais à penser qu’elle clôture – et qu’elle ouvre magistralement – les deux albums.

Marion Tournay

[1] François Casingena-Trévedy, Étincelles III. 2006-2009, Ad Solem, 2010, p 272.