roman graphique

Traduction littérale de l’appellation graphic novel, la catégorie du « roman graphique » s’est imposée dans le vocabulaire des éditeurs et des médias, ce qui ne l’empêche pas de rester entachée d’un certain flou.

[septembre 2012]

Traduction littérale de l’appellation graphic novel, la catégorie du « roman graphique » s’est imposée dans le vocabulaire des éditeurs et des médias, ce qui ne l’empêche pas de rester entachée d’un certain flou.

Will Eisner est généralement tenu pour le père de l’appellation, qui figurait en effet sur la couverture de l’ouvrage A Contract with God And Other Tenement Stories, paru chez Baronet en 1978. Ce livre long de 192 pages marquait le retour à la bande dessinée du dessinateur vétéran, auteur du célèbre Spirit dans les années quarante et cinquante. Il se compose de quatre histoires dont l’action est située dans les années trente, dans un logement ouvrier du ghetto juif à New York.

Eisner ignorait que l’expression graphic novel avait été utilisée pour la première fois par le critique américain Richard Kyle en 1964. En la revendiquant, il poursuivait avant tout une visée tactique : son dessein était que son livre soit placé sur les tables des librairies générales, à côté des œuvres de fiction littéraire. (Il n’existe pas, à cette date, de rayon dédié aux bandes dessinées dans les librairies américaines. Le support de référence est la presse – presse quotidienne pour les comic strips, périodiques spécialisés que sont les comic books – et les recueils des strips les plus populaires (Peanuts, Blondie ou même Dick Tracy) sont généralement rangés au rayon « humour ».)

Dans la mesure où l’expression « roman graphique » est supposée désigner une catégorie d’ouvrages différente de la production de bande dessinée courante, il apparaît nécessaire de bien cerner en quoi A Contract with God se distinguait du tout-venant de la production. On relèvera d’abord la rupture avec les pratiques sérielles de l’industrie des comics. Ensuite le contenu, mélange de « choses vues », de souvenirs d’enfance et de fiction, qui tournait le dos à la bande dessinée de genre. Enfin, du point de vue de la forme, le livre se démarquait du comic book ordinaire sous quatre aspects : le format, le refus de la couleur, une pagination beaucoup plus étoffée, enfin une conception de la page où texte et dessins s’entrelacent de façon plus libre que dans la mise en page traditionnelle.

Ce dernier point ne sera qu’exceptionnellement repris par les auteurs qui, à la suite d’Eisner, se réclameront du graphic novel. En revanche, il caractérise certains ouvrages antérieurs qui, sans avoir eu le même écho ni témoigner de la même ambition, peuvent rétrospectivement apparaître comme des sortes de « romans graphiques » avant la lettre. Évoquons d’abord deux livres de Gil Kane, His Name is Savage (Adventure House Press, 1968) et Blackmark (Bantam Books, 1971) ; le premier mélange les techniques narratives du roman et de la bande dessinée, le second est un texte accompagné d’illustrations, selon des compositions toujours différentes. On peut aussi mentionner Chandler, The Red Tide, de Jim Steranko (1976), autre texte illustré.

Will Eisner était présent au deuxième festival d’Angoulême, en 1975, où il s’était vu décerner le Grand Prix pour l’ensemble de son œuvre passée. Il avait certainement été frappé par la diversité de la production européenne et avait pu y puiser un encouragement à sortir des standards de la production US.

Le graphic novel est rapidement perçu comme un nouveau format, que s’approprient tant les éditeurs indépendants que les majors. Ainsi, Marvel publie dès 1982 un album de Jim Starlin intitulé The Death of Captain Marvel (dans lequel le personnage en question meurt effectivement… d’un cancer). Le livre est vendu au prix (exorbitant en comparaison de celui des comic books) de 5,95 $ et porte en couverture la mention “Marvel Graphic Novel”.

Malheureusement, le graphic novel cesse très vite d’obéir à une quelconque définition stable. Les dimensions des livres varient, l’impression en noir et blanc n’est pas un critère, le genre pas davantage puisque les super-héros ne tardent pas à investir le nouveau format. Un trait constant demeure : le graphic novel rompt avec l’assimilation traditionnelle de la bande dessinée américaine aux seules formes brèves (le daily strip, la sunday page, le récit formaté des comic books, dont le nombre de pages oscille entre 18 et 24) et offre aux auteurs la possibilité de développer, d’un seul tenant, des récits d’une certaine ampleur. Cependant nombre de graphic novels constituent en fait l’édition définitive d’un récit initialement publié par épisodes, sous la forme d’une série limitée de comic books. Il est dès lors fréquent, et inévitable, que leur structure narrative et leur esthétique soient travaillées par une tension entre les exigences de la publication feuilletonesque (serialization) et les ambitions proprement romanesques.

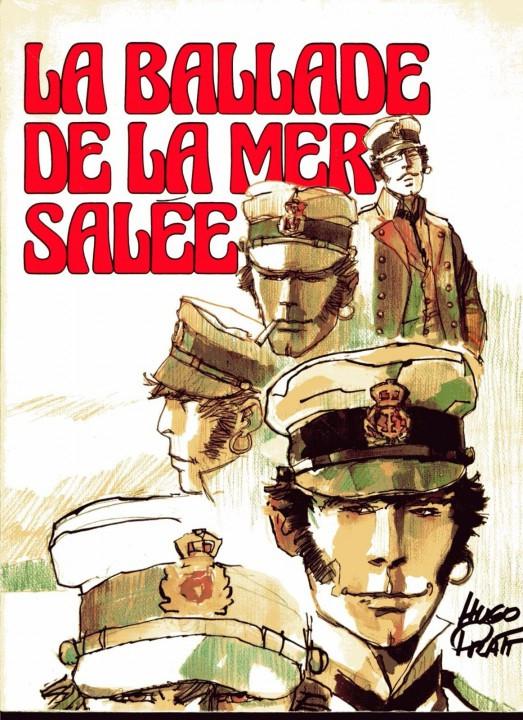

Les choses ne sont pas plus claires du côté français. Dès les années 1980, trois éditeurs disposaient de collections appliquant le mot roman à la bande dessinée. “Romans BD”, chez Flammarion, se distinguait des albums classiques par son format plus petit ; “Roman graphique”, aux Humanoïdes associés, regroupait tous les titres qui ne s’inscrivaient pas dans une série ; tandis que du côté des “romans (À Suivre)”, chez Casterman – collection inspirée par La Ballade de la mer salée d’Hugo Pratt −, c’est avant tout par leur longueur inhabituelle que les récits se distinguaient. Trois collections, et trois concepts différents. Dans les années 2000, aucune collection ne se placera plus directement sous la bannière du roman, l’appellation de roman graphique s’étant imposée entre-temps comme catégorie générique.

On se souviendra que Martin Vaughn-James parlait dès les années 1970 de ses œuvres de librairie (dont la plus connue est La Cage) comme de « romans visuels » et que, plus lointainement, Frans Masereel, Lynd Ward et quelques autres artistes s’étaient essayés au « roman en gravures », livres d’artistes consistant en une suite de gravures (le plus souvent sur bois) généralement dépourvue d’aucun texte d’accompagnement. Tantôt très elliptique, tantôt plus classique, la narration demandait dans tous les cas une participation active du lecteur, auquel il appartenait de remplir les « blancs » du récit et de suppléer mentalement à tout ce qui n’était pas explicité. L’essor du roman graphique comme catégorie éditoriale a permis ou facilité l’intégration a posteriori de ces ouvrages atypiques dans l’histoire de la bande dessinée.

Jan Baetens fait remarquer que les Américains considèrent le graphic novel comme un genre littéraire : « un roman, fait non pas de mots, mais d’images, de dialogues et de récitatifs. Dans ‘graphic novel’, le mot important est ‘novel’, pas ‘graphic’. » Tandis que dans la sphère d’influence francophone, « l’accent est davantage placé sur le mot ‘graphique’ » (2001 : 8).

Il faut préciser que novel n’est pas nécessairement synonyme de fiction : un roman graphique peut être une chronique, un récit autobiographique, un documentaire.

Avant Pratt et Casterman, l’éditeur Éric Losfeld s’était montré précurseur en publiant, de 1964 à 68, une douzaine d’albums épais destinés aux adultes. Sauf exceptions (Barbarella, de Jean-Claude Forest, prépublié dans V Magazine ; Jodelle et Pravda la survireuse, de Guy Peellaert, dans Hara-Kiri), ces œuvres ne venaient pas de la presse, elles paraissaient sans prépublication. De même, en Italie avaient paru, chez des éditeurs non spécialisés, des albums de Pratt, Crepax, Battaglia et Buzzelli sortant des formats standardisés.

Mais ce sont les Humanoïdes Associés qui, les premiers, avec la collection "Autodafé" (au format 16 x 24 cm), allaient recourir, dans le paratexte, à l’indication générique de « roman graphique ». Significativement inaugurée par une traduction de l’œuvre d’Eisner (Un Bail avec Dieu, 1982), "Autodafé" proposerait notamment la première édition française du grand œuvre de Keiji Nakazawa : Gen d’Hiroshima. Mais, après six titres seulement, la collection s’arrêta faute de succès.

L’édition des bandes dessinées est longtemps restée le fait de maisons spécialisées. Les éditeurs de romans ne se commettaient pas avec la littérature graphique. Toutefois, en 1982, les éditions du Fromage, constituées autour de L’Écho des savanes, sont rachetées par Albin Michel, qui, dès lors, développe un département bandes dessinées privilégiant l’humour et l’érotisme.

Dirigé par Étienne Robial et Florence Cestac, Futuropolis apparaît dès les années 1970 comme un éditeur alternatif qui sort des formats standards, promeut la bande dessinée d’auteur et œuvre pour la redécouverte du patrimoine. En 1988, la maison est cédée aux éditions Gallimard et développe la collection "Futuropolis/Gallimard", inaugurée par Voyage au bout de la nuit : à l’instar de Tardi illustrant Céline, de grands dessinateurs mettent des images sur des textes canoniques (Faulkner, Gary, Pasolini, Genet, Conrad, le Clézio...).

C’est ensuite Jacques Binsztok, responsable de l’édition jeunesse au Seuil, qui ouvre son catalogue à la bande dessinée, notamment à travers une collection de "romans graphiques" en petit format où paraissent Trondheim, Fabio, Baudoin, Heitz, de Crécy... Enfin, en 2007, Actes Sud à son tour prendra position sur le marché avec deux collections, "Actes Sud BD" et "Actes Sud-L’An 2".

Peu à peu, de Viviane Allary à Monsieur Toussaint Louverture, la plupart des éditeurs non spécialisés viennent la bande dessinée, qui tend ainsi à devenir un secteur de la littérature générale.

Un autre phénomène décisif aura été, dans les années 1990, l’émergence des éditeurs français dits alternatifs, tels l’Association, Cornélius, les Requins Marteaux ou ego comme x, qui s’étaient nettement démarqués des standards de la bande dessinée franco-belge traditionnelle, en proposant des livres à couverture souple, plus épais, presque toujours en noir et blanc, dans des formats non conventionnels et témoignant d’une véritable ambition littéraire. Ils avaient en outre publié des bandes dessinées abordant des thématiques qui n’avaient pas droit de cité auparavant, comme l’autobiographie, le journal intime, le reportage. Contre les pratiques dominantes dans la grande édition ‒ conformes à celles de la plupart des industries culturelles de masse ‒, il s’agissait de revendiquer pour chaque ouvrage un statut de « livre d’auteur ».

Cependant, les grandes maisons d’édition ont repris à leur compte ces formes nouvelles en créant des collections ad hoc sur le même modèle (parmi les premières : “Roman BD” chez Dargaud, “Encrage” chez Delcourt, “Tohu-Bohu” aux Humanoïdes Associés et “Romans graphiques” au Seuil, puis “Ecritures” chez Casterman). Les mangas, eux aussi, ont contribué à habituer le public au noir et blanc et à un autre format. Et de plus en plus de séries initialement publiées en grands albums cartonnés ressortent désormais au format du roman graphique, à la faveur d’intégrales qui regroupent les épisodes trois par trois. Le monopole de l’ancien format standard de l’album franco-belge (baptisé « 48CC » – pour 48 pages cartonné en couleurs – par Jean-Christophe Menu) a vécu. À la diversité des genres, des thèmes, des styles, des écritures correspond désormais une égale disparité des formats. Le livre de bande dessinée n’est plus un objet normalisé.

Face à cet éparpillement, il est plus difficile que jamais de dire ce qui relève proprement du « roman graphique ». Dans une acception large, tout ce qui se situe entre l’album grand format traditionnel et le format poche peut sembler en relever. Mais une définition plus analytique doit nécessairement retenir d’autres critères. On peut s’interroger, par exemple, sur le positionnement de la collection “Shampooing”, dirigée par Lewis Trondheim pour le compte des éditions Delcourt. Par son format plus petit, proche de celui des ouvrages littéraires, elle s’oppose aux grands albums cartonnés qui constituent le fond du catalogue maison. Mais la majorité des titres publiés relèvent de l’humour, et presque tous bénéficient de la couleur, ce qui donne à la collection un certain ancrage populaire. Enfin, de nombreux ouvrages publiés dans “Shampooing” ne sont rien d’autre que des compilations de pages provenant des blogs à succès que tiennent les auteurs (Boulet, Trondheim, Tarrin, Vivès…), ce qui les éloigne a priori de toute ambition romanesque.

La question du format reste indécise. Ainsi, entre les deux collections successives éditées par Casterman, "Romans à Suivre" puis "Écritures" (sachant que Hugo Pratt et Hans Kresse avaient précédemment bénéficié du label "Les grands romans de la bande dessinée"), le format est passé de 22 x 29,5 cm à 17 x 24 cm, s’alignant donc sur un standard plus poche de la littérature que de celui de l’album traditionnel ; à l’inverse, quand Dargaud réédite le Journal de Jules Renard lu par Fred, initialement paru au format de Maus dans la collection "Roman BD" chez Flammarion, à savoir 15,5 x 23 cm, le titre passe dans un grand format cartonné pour lequel il n’avait pas été conçu.

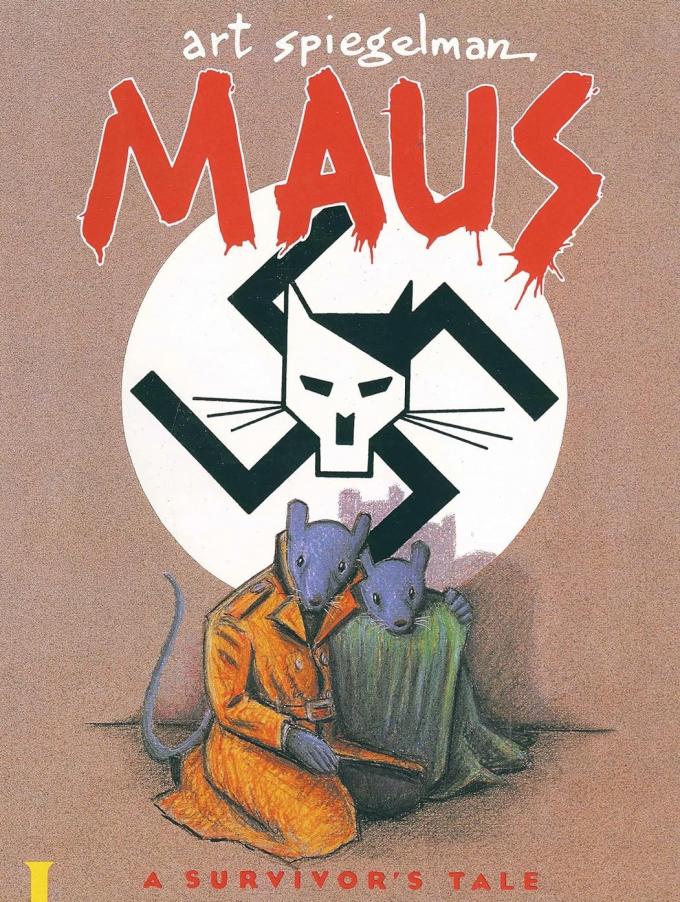

De même, si le roman graphique avait initialement signifié une sortie de la sérialité, il apparaît qu’une proportion importante d’œuvres emblématiques, si elles répondent à la définition d’un récit cohérent formant une totalité, n’en ont pas moins, en raison de leur longueur et eu égard au temps de création, été découpés en plusieurs tomes (deux pour Maus, quatre pour Persepolis, six pour L’Ascension du Haut Mal, au moins cinq (?) pour L’Arabe du futur).

La catégorie du « roman graphique » recompose le champ éditorial en introduisant une distinction entre le tout-venant de la production et des œuvres plus ambitieuses. Elle cherche à séduire un public (et des médias) qui n’avaient pas nécessairement l’habitude de considérer la bande dessinée comme une littérature à part entière. Elle se veut révélatrice du clivage qui existerait entre une bande dessinée de divertissement – parfois de grande qualité, parfois moins – et une authentique « bande dessinée d’auteurs » (dont elle n’est peut-être, à tout prendre, que le nouveau nom), laquelle, s’étant affranchie du carcan des genres, exprime d’abord la sensibilité de l’artiste et le regard qu’il porte sur le monde. (Ou encore, dans les termes de Baetens, du clivage entre la fiction populaire en bande dessinée et des œuvres ayant pour ambition de sauver l’entourage littéraire dans un monde livré à l’inculture.) C’est un concept discriminant. Or, les normes éditoriales variant d’une aire culturelle à l’autre, la différence qu’est supposé incarner le roman graphique est elle-même, nécessairement, fluctuante. Dans la mesure où les Américains ont toujours considéré les comics comme un produit de presse (déconsidéré parce que périssable et jetable) et n’ont longtemps eu qu’une expérience très limitée de l’album, toute bande dessinée publiée sous forme de livre tend à devenir, dans leur vocabulaire, un graphic novel, y compris n’importe lequel de nos albums français, quand ils sont traduits (par exemple un Astérix, qui chez nous représente au contraire la norme même, c’est-à-dire la quintessence de l’album traditionnel à la française).

Du point de vue de la distribution, le coup tenté par Eisner, renouvelé au cours de la décennie suivante avec le succès de Maus, d’Art Spiegelman, est tout d’abord resté provisoirement sans suite. Il fallut attendre la fin des années quatre-vingt-dix, autrement dit les toutes dernières années du siècle, pour voir une production régulière de romans graphiques se frayer un passage jusqu’aux tables des librairies générales. Les vertus stratégiques du concept de graphic novel, qui dans l’intervalle aura été adopté internationalement, s’imposeront alors : en termes de légitimation culturelle, cette catégorie sera bien devenue « le meilleur passeport pour la reconnaissance de la bande dessinée comme une forme de littérature », pour reprendre les termes du critique Charles Hatfield. Jimmy Corrigan, de Chris Ware, et Persepolis, de Marjane Satrapi, auront enfoncé le clou. Il faut donc admettre qu’un tournant décisif aura été pris dans l’histoire du média et de sa réception. S’appuyant sur un grand nombre de citations éclairantes, Thierry Smolderen (2006) a parfaitement documenté le fait que « les plus grands journaux américains et britanniques [ont reconnu] la pertinence et la spécificité du graphic novel comme forme littéraire ». L’importance prise par le rayon « graphic novels » dans les librairies américaines le confirme : tactiquement parlant, le concept s’est révélé payant ; il a confirmé, et au-delà, les espérances de Will Eisner.

Cependant il présente un grave inconvénient : celui de jeter un discrédit implicite sur toute forme de bande dessinée qui ne relèverait pas du roman graphique, voire d’induire l’idée qu’il existe une différence de nature entre, d’un côté, une bande dessinée populaire, et de l’autre, une bande dessinée pour l’élite. Inscrire roman graphique sur un livre de bande dessinée équivaut à une labellisation, qui peut d’ailleurs être indue, tant il est vrai que ni le format ni la longueur d’une œuvre ne sauraient préjuger de sa qualité. On comprend dès lors que de plus en plus d’auteurs rechignent à utiliser une appellation à double tranchant. Art Spiegelman est très clair sur le sujet : « On m’appelle le père du roman graphique moderne. Si c’est vrai, je réclame une analyse de sang. Les mots graphic novel résonnent de façon plus respectable, mais je préfère bande dessinée [comics] parce que ce terme crédite le média » (cité dans The Economist, déc. 2008).

Pour citer le point de vue d’un auteur français, tournons-nous vers Denis Bajram : « Aujourd’hui, “BD”, “bédé” et même “Bande Dessinée” semblent toujours imprononçables sans mépris par beaucoup trop de commentateurs. En général, ce sont les mêmes qui auront un usage aussi flou que ridicule du mot “roman graphique”. (...) … ces derniers temps, j’ai une vraie envie de redire “BD”, d’assumer les origines crottées, populaires et grand public de la narration graphique. »

En France, la grande enquête rendue publique en 2012 sur la lecture des bandes dessinées retient la catégorie du roman graphique comme l’un des cinq grands types de bande dessinée qui structurent l’offre (les quatre autres étant les albums traditionnels, les journaux d’humour et de bandes dessinées, les comics et les mangas). Elle fournit les premières données sur le taux de pénétration de ce « genre ». Les lecteurs de romans graphiques seraient 6 % dans l’ensemble de la population âgée de 15 ans et plus, 25 % parmi les personnes qui déclarent lire de la bande dessinée, mais le taux de lecteurs de romans graphiques monterait à 41 % chez les 25-29 ans. (Un élément d’explication de cet effet générationnel est sans doute que ces personnes avaient 15 ans, ou un peu plus, à la sortie de Persepolis). Le roman graphique se révèle en outre être le seul « genre » de bande dessinée où les lectrices sont un peu plus nombreuses que les lecteurs. Peut-être le terme de roman possède-t-il en lui-même une attractivité qui agit plus fortement sur les femmes (elles sont, comme l’on sait, de plus grandes lectrices de romans que les hommes) ; peut-être aussi la thématique de l’intime, présente dans nombre de romans graphiques, explique-t-elle cette faveur.

Reste que l’offre de romans graphiques a augmenté plus vite que la demande, ce qui ne va pas sans déséquilibrer quelque peu le marché et offrir bien peu de chances d’être remarqués à la majorité des titres publiés.

À l’instar de l’expression ligne claire un quart de siècle plus tôt, roman graphique est une appellation adoptée par une fraction importante du grand public, même si bien rares sont les personnes qui pourraient en proposer une définition articulée et dire à quelle hypothétique « nouvelle forme de création » elle correspond. En dépit des réserves qu’elle peut inspirer, il y a lieu de penser qu’elle restera durablement en usage.

Thierry Groensteen

Bibliographie

- Baetens, Jan (dir.), The Graphic Novel, Leuven : Leuven University Press, 2001.

- Bajram, Denis, « Album ou livre ? BD ou roman graphique ? », [en ligne] https://www.bajram.com/2018/08/01/album-ou-livre/, 1er août 2018.

- Hatfield, Charles, Alternative Comics : An Emerging Literature, Jaxon : University Press of Mississippi, 2005.

- Smolderen, Thierry, « Graphic novel / roman graphique : la construction d’un nouveau genre littéraire », Neuvième Art, No.12, janvier 2006, p. 11-18.

Corrélats

album – comic book – légitimation – neuvième art – roman en gravures