« Nous devons restituer au public nos savoirs d’historiens »

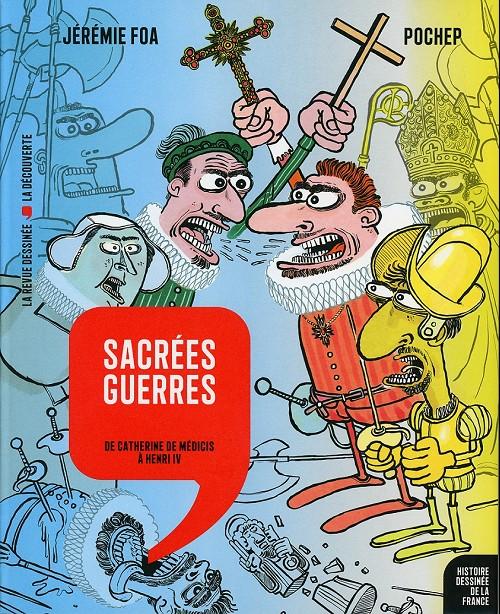

Jérémie Foa est historien, spécialiste des états de guerre civile et des pratiques de la paix durant la période moderne. Maître de conférences habilité à diriger les recherches à l’université d’Aix-Marseille, il est notamment l’auteur d’un essai historique sur la Saint-Barthélemy intitulé Tous ceux qui tombent. Visages du massacre de la Saint-Barthélemy (La Découverte, 2021) et d’une bande dessinée co-écrite avec Pochep, Sacrées guerres. De Catherine de Médicis à Henri IV, parue dans la collection Histoire dessinée de la France (La Découverte/La Revue Dessinée, 2020). Interrogé par Margot Renard pour Neuvième Art, il revient sur la création de cette bande dessinée, effectuée parallèlement à l’écriture de son livre Tous ceux qui tombent.

Jérémie Foa, Pochep, Sacrées guerres, Paris, La Revue dessinée / La Découverte, coll. "Histoire dessinée de la France", 2020 © La Revue dessinée/La Découverte

Margot Renard : La bande dessinée Sacrées guerres que vous avez produite avec Pochep a été publiée en novembre 2020, et votre essai historique Tous ceux qui tombent. Visages du massacre de la Saint-Barthélemy en septembre 2021. Ce dernier livre est issu de votre mémoire d’Habilitation à Diriger les Recherches soutenu en juin 2021 à l’université d’Aix-Marseille. Au vu de ces temporalités d’écriture, peut-on établir un parallèle entre ces deux ouvrages, la bande dessinée de vulgarisation scientifique et l’essai académique, et les faire dialoguer ?

Jérémie Foa : Les deux ont été écrits en même temps, même si le livre est sorti un peu après. Mais ce sont deux temporalités différentes : les recherches que je menais pour mon HDR ont été longues à écrire mais relativement rapides à mettre en bande dessinée. Une grosse partie du matériau sur la Saint-Barthélemy est présente dans les deux livres, mais selon une écriture différente, même si on retrouve certains termes. En réalité, je ne crois pas que cette tentative de tracer des parallèles entre les deux ait été jamais faite.

Votre ancrage dans la littérature et dans la philosophie est clairement affiché dans votre essai historique, puisque vous citez Samuel Beckett, Jankélévitch, Derrida, et votre écriture mobilise de nombreux effets littéraires, notamment des effets de dramatisation et d’hypotypose[1]. Pour quelle raison avez-vous choisi ce mode d’écriture de l’histoire ?

Mon écriture est dramatisée en effet, c’est un terme que j’assume car pour rendre présents des sujets anciens comme le massacre de la Saint-Barthélemy, il faut des stratégies narratives qui insistent sur le drame vécu, qui le rapprochent. Il me semble qu’un sujet d’histoire beaucoup plus contemporaine, comme la Shoah par exemple, dont la présence dramatique est beaucoup plus grande, ne nécessite pas une écriture aussi insistante sur les souffrances. Plus les drames sont anciens, plus il faut les rapprocher par des artifices littéraires puissants. En cela, la littérature m’est d’un grand secours, parce qu’elle a cette capacité à produire ce que Barthes appelait des « effets de réel ». Elle permet de rendre présent ce qui s’éloigne à cause du temps. C’est pour cela que je me suis beaucoup nourri d’auteurs comme Georges Perec, par exemple, qui a essayé de trouver une langue pour ses drames historiques. Un deuxième enjeu est de rendre l’histoire, et notamment l’histoire savante, accessible. Pour moi, c’est un livre que j’aurais pu écrire tout à fait autrement, avec une thèse et une langue très académiques. Or j’ai souhaité lui donner une langue accessible pour reconquérir un public qui aime l’histoire mais qui peut être rebuté par une langue trop technique ou trop abrupte. J’ai donc utilisé de petits artifices littéraires, comme ce qu’on appelle le récit d’enquête, où l’historien, le sociologue ou l’anthropologue se mettent en scène en train d’enquêter. Cela, je l’ai su par des discussions avec les lycéens, ça plaît aux jeunes lecteurs [ndlr : Jérémie Foa a reçu le Prix Lycéen du livre d’Histoire de Blois en 2022]. Ils n’ont pas l’impression qu’une vérité tombe du ciel via un auteur qui n’existe pas, qui écrit à la troisième personne du pluriel, avec un « nous » de majesté. Au contraire, ils voient l’auteur écrivant, se trompant, doutant, finalement trouvant un certain nombre d’éléments. Et cela, pour des lycéens notamment, et plus généralement pour des amateurs d’histoire, c’est une façon d’entrer dans des thématiques difficiles. Les thèses que je diffuse dans mon livre et dans la bande dessinée sont celles que les historiens développent depuis trente ans, notamment Denis Crouzet sur les guerres de religion, dans une langue magnifique mais difficile d’accès. Or les artifices littéraires permettent de trouver un public qui n’était pas acquis à l’écriture savante. C’est d’ailleurs justement le projet de la collection de bandes dessinées « Histoire dessinée de la France ».

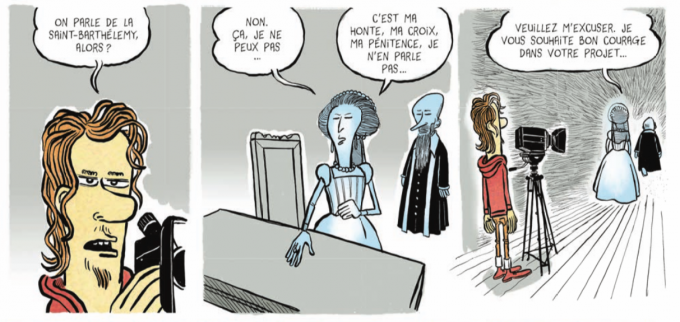

Jérémie Foa, Pochep, Sacrées guerres, Paris, La Revue dessinée / La Découverte, coll. "Histoire dessinée de la France", 2020, p. 32. © La Revue dessinée/La Découverte

Qu’est-ce qui vous a séduit dans le projet de cette collection de bandes dessinées historiques pédagogiques ?

D’une part l’idée de rendre l’histoire plus accessible tout en restant exigeante, d’autre part pouvoir montrer à la fois l’écriture de l’histoire et la fabrique de l’écriture de l’histoire. En quelque sorte, montrer l’antériorité de l’historiographie mais aussi l’histoire telle que l’historien actuel l’écrit, évidemment différemment. Ces deux récits sont entrelacés. En assumant un certain nombre d’anachronismes dans le dessin, notamment les allers-retours entre le présent et le passé qui sont la marque de fabrique de cette collection, on peut montrer que l’histoire s’écrit toujours au présent. Il y a toujours un auteur et une société présente qui posent des questions au passé – ce qui permet de dire que dans trente ou quarante ans, il faudra une nouvelle collection parce qu’on écrira l’histoire encore différemment. C’est une façon de dire que l’histoire est vivante. Il y a un vrai projet épistémologique dans cette collection. La dimension politique est également importante pour moi : il ne faut pas laisser l’histoire de France, l’histoire populaire de France, à l’extrême droite. Aujourd’hui, on sait bien que les auteurs qui vendent le plus de livres d’histoire sont malheureusement très souvent non pas des historiens professionnels mais des idéologues. Un des enjeux de la collection « Histoire dessinée de la France » est de reconquérir des publics en affirmant qu’il peut y avoir une histoire académique, une histoire non réactionnaire et quand même populaire.

Avant d’accepter ce projet, aviez-vous un rapport particulier aux images en général et à la bande dessinée en particulier, en tant que lecteur et historien ?

Honnêtement, je n’affirmerais pas ça. J’ai été un grand lecteur de bande dessinée dans ma jeunesse, mais je n’ai pas baigné dans une culture de l’image et je n’y ai jamais été confronté dans ma pratique professionnelle. J’ai fait ma thèse sur la paix à l’époque moderne, où j’ai travaillé avec très peu d’images, donc j’ai peu réfléchi sur ce sujet. J’ai été séduit par le projet de Sylvain Venayre [ndlr : historien et directeur de la collection « Histoire dessinée de la France »], mais ce n’est pas moi qui l’ai initié.

Comment s’est passée la rencontre puis le début de la collaboration avec le co-scénariste et dessinateur Pochep ?

Formidablement bien, c’était étonnant parce que nous sommes de deux univers différents. Je connais très peu le monde de la bande dessinée et Pochep connaissait très peu l’histoire, et surtout la période sur laquelle nous avons travaillé, donc c’était la rencontre de deux ignorances, mais aussi de deux désirs. Sylvain Venayre et toute l’équipe de La Revue Dessinée nous ont mis en contact, puis le travail s’est fait très naturellement, on a discuté, je lui ai envoyé un certain nombre d’idées. Les premiers chapitres avaient un scénario très écrit, puis avec le temps on a appris à se faire confiance, il avait de moins en moins besoin d’être guidé. Il me rendait ses planches, on en discutait. C’était vraiment une co-création, lui avait des propositions historiques, moi quelques propositions de dessin (même si je ne sais absolument pas dessiner). Ce projet n’était pas gagné car la co-réflexion sur ce qu’est une bande dessinée historique ne fonctionne que s’il y a ce rapport de confiance. Sylvain Venayre et toute l’équipe de La Revue Dessinée nous ont beaucoup aidés. D’emblée ils ont annoncé que ce ne serait pas un rapport entre d’un côté le dessinateur qui exécute ou illustre le propos d’un historien, et de l’autre l’historien donnant du matériau historique à un dessinateur. Ils voulaient faire une anti-collection « Ils ont fait l’histoire » (Glénat/Fayard), qui fonctionne de cette manière, et dont les renouvellements historiographiques ne sont pas toujours flagrants. Sylvain Venayre est pour cela indispensable, lui seul est sur le seuil des deux mondes : il connaît très bien les dessinateurs et le monde de la bande dessinée, et le monde des historiens et des historiennes, étant historien lui-même. Il peut ainsi mettre en contact les historiens et les historiennes qui sont les plus au point sur un sujet très précis et des dessinateurs avec de véritables propositions artistiques.

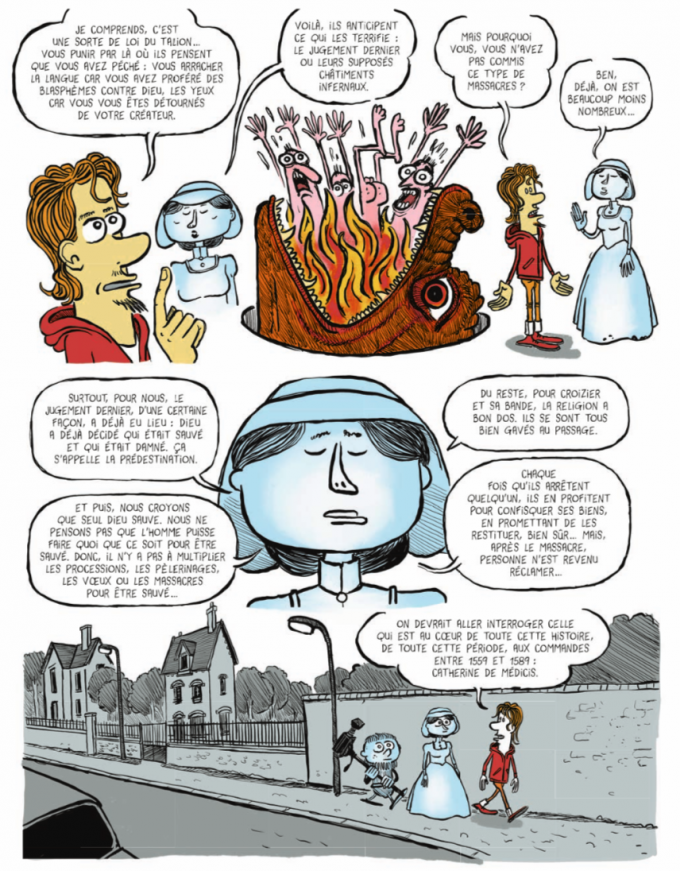

Jérémie Foa, Pochep, Sacrées guerres, Paris, La Revue dessinée / La Découverte, coll. "Histoire dessinée de la France", 2020, p. 50. © La Revue dessinée/La Découverte

Pochep avait déjà travaillé avec des chercheurs et produit des bandes dessinées pédagogiques. Est-ce que cette expérience a facilité votre travail ensemble ?

Oui, parce qu’il a une compréhension vive de ce qu’est l’histoire, des enjeux. Il s’est passionné pour la période, il s’est même mis à acheter des pièces de monnaie du XVIe siècle. Il s’est arrêté depuis, il a trouvé d’autres passions. Mais alors qu’il ne connaissait absolument rien au sujet quand on a commencé à travailler, il s’est plongé dedans et a tellement aimé qu’il est devenu un fan.

Et vous, à l’inverse, vous ne vous êtes pas mis à dessiner tous les jours ?

Absolument pas, je n’ai même pas essayé ! Surtout lorsqu’on voit des gens qui dessinent comme Pochep, ça peut décourager.

Comment organisiez-vous votre travail, plus précisément ?

Philippe [Pochep] habite à Paris et moi à Marseille, et tout a été dessiné pendant l’épidémie de Co-vid, donc nos déplacements étaient très limités. On s’est vus une fois au début, quelques fois à la fin, mais l’essentiel du processus s’est fait par mail. Par exemple, je lui ai envoyé une idée de premier chapitre avec des idées de scénarios, des dates, des événements et des personnages à placer absolument. Puis, il m’a envoyé son storyboard, on en a discuté, il l’a corrigé, il a fait des suggestions, et ainsi de suite. Je lui fournissais beaucoup d’illustrations sur Internet, des cartes du XVIe siècle, des photographies de châteaux, des œuvres d’art, pour lui mettre dans l’œil un certain régime iconographique. Le dernier jour, on a relu intégralement les dialogues de la bande dessinée avant l’envoi, dans un bar. C’était comme un filage au théâtre.

Aviez-vous des attentes préalables à cette expérience de création d’une bande dessinée ? A-t-elle répondu à ces attentes ?

Je n’avais pas énormément d’attentes, j'étais plutôt inquiet de ma capacité à faire ce genre de travail, parce que je n’avais jamais mené l’écriture d’un scénario de bande dessinée. Donc j’étais agréablement surpris du fait que ça se passe bien, qu’il y ait une bonne entente et une bonne compréhension avec Philippe. D’ailleurs, j’ai un nouveau projet de bande dessinée, toujours sur le massacre de la Saint-Barthélemy, et toujours avec Sylvain Venayre, dans le cadre d’un partenariat entre La Découverte et Delcourt. C’est avec un jeune dessinateur, Valentin Prévost, qui dessine merveilleusement bien[2]. C’est une histoire beaucoup plus fictionnelle, où un rescapé du massacre de la Saint-Barthélemy décide de se venger des tueurs et de mener une enquête pour trouver les responsables. C’est une sorte de Kill Bill au XVIe siècle. Je suis content de le faire.

Vous allez donc plus encore du côté de la fiction ?

Oui, mais les personnages seulement sont fictionnels. Le cadre, le monde dans lequel ils évoluent, les événements historiques qu’ils rencontrent sont réels. Dans Sacrées guerres, les personnages que je mets en scène sont aussi des personnages fictifs ou semi-fictifs, même si, par exemple, Jacques Caumont de La Force a existé (p. 15, où on rencontre Caumont de la Force figé à l’âge de 14 ans). Dans cette nouvelle bande dessinée, c’est la même idée mais poussée à l’extrême. Ça permettra toujours de dire beaucoup de choses véridiques sur l’histoire mais en passant par la fiction. L’idée est de garder un pacte avec le lecteur : on précise toujours quand on dessine ou mentionne des événements fictifs, on dresse un garde-fou pour qu’il n’y ait pas de brouillage. On peut utiliser la fiction à condition de la signaler comme fiction, c’est ce qui différencie l’histoire de la littérature pure.

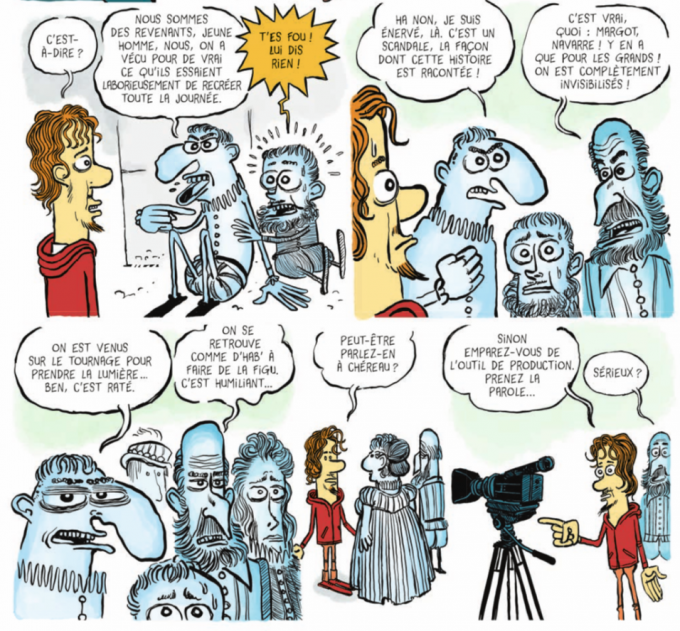

Jérémie Foa, Pochep, Sacrées guerres, Paris, La Revue dessinée / La Découverte, coll. "Histoire dessinée de la France", 2020, p. 15. © La Revue dessinée/La Découverte

Comment produire cette « fiction vraie », quels sont les procédés par lesquels attester de cette vérité historique ? Je pense par exemple au fait que, dans la collection « Histoire dessinée de la France », les auteurs mobilisent des effets de décalage entre la vérité historique et l’anachronisme pour éviter tout risque de confusion. Dans Sacrées guerres, on trouve aussi un passage concernant le journal intime de Montaigne : les personnages consultent ce journal intime, alors qu’il n’a en réalité jamais été retrouvé. Une note de bas de page indique donc : « Attention, vérité alternative » (p. 67).

Il y a d’abord une confiance envers le lecteur, quand l’anachronisme est tellement gros qu’il n’est pas besoin de le signaler. On ne peut pas trouver une caméra , ou les catholiques et les protestants sur un ring en train de boxer, ou encore un jeu vidéo au XVIe siècle. On fait confiance au bon sens du lecteur. En revanche, parfois il risque d’y avoir doute. C’est Sylvain Venayre qui m’a demandé de mettre cette note concernant le journal de Montaigne, pour ne pas laisser de doute : cette source n’existe pas, il n’y a pas de journal intime de Montaigne. Il y a un journal de voyage de Montaigne, il y a les Essais de Montaigne, mais pas de journal. Il me semble donc que ce qu’on considère à un instant T comme la vérité historique n’est jamais brouillé dans cette collection. Les historiens doivent maintenir intacte cette frontière, ils peuvent jouer avec, mais quand ils le font, ils le signalent.

Jérémie Foa, Pochep, Sacrées guerres, Paris, La Revue dessinée / La Découverte, coll. "Histoire dessinée de la France", 2020, p. 67. © La Revue dessinée/La Découverte

Une autre question concerne le langage adopté dans votre bande dessinée. Tous les auteurs de bande dessinée historique sont confrontés à cette question, et chacun y répond différemment. Dans votre récit, vous alternez entre un langage parlé contemporain (par exemple « T’es fou, lui dis rien ! », p. 10), et des expressions universitaires, qui correspondent à des positionnements scientifiques et disciplinaires actuels, et qui peuvent passer inaperçues sans les clés pour les repérer. Je pense par exemple à « on est complètement invisibilisés » (p. 10), ou « cette humiliation spatiale, c'était insupportable ». On retrouve ici le langage que vous utilisez dans votre livre Tous ceux qui tombent. Vous utilisez en revanche peu le langage de l’époque dont vous traitez. Comment avez-vous travaillé ces langages dans le récit ?

J’ai parfois essayé d’utiliser un langage d’époque mais ça ne fonctionnait pas si bien. Je me suis rendu compte qu’écrire des dialogues est difficile, et faire dialoguer des gens en moyen français encore plus ! Être dialoguiste, c’est un sacré métier. Pochep a été très généreux puisqu’il m’a donné accès à son logiciel de dessin et à la typographie qu’il a créée, pour que je puisse écrire moi-même les dialogues dans les bulles et dans les espaces qu’il avait dessinés. Ç’a été un grand plaisir. J’ai aussi utilisé quelques des expressions universitaires parce que c’est un livre pédagogique autant que savant. Je pense effectivement au verbe « invisibiliser », qu’on utilise actuellement pour parler de l’invisibilisation des femmes ou des minorités. On ne l’utilisait absolument pas au XVIe siècle mais il m’a permis de décrire un processus, et de montrer qu’on écrit toujours l’histoire avec nos problèmes contemporains. Aujourd’hui, un des problèmes que notre société affronte est l’invisibilisation des femmes et des minorités, qu’elles soient religieuses ou raciales. Mettre ce mot dans un texte sur le XVIe siècle permet de poser de nouvelles questions à ce siècle, en tant qu’historien travaillant sur cette période mais vivant au XXIe siècle. Y avait-il des processus d’invisibilisation des minorités au XVIe siècle ?

Enfin, il s’agissait aussi de se servir du langage de la bande dessinée pour faire passer des vérités de l’historiographie contemporaine. J’ai rédigé un passage qui reprend la thèse de Denis Crouzet (mille pages sur La violence au temps des troubles de Religion (v. 1525-v. 1610)), une thèse passionnante, mais exigeante. J’ai donc essayé de glisser quelques-unes de ses vérités dans la bande dessinée. Comme dans tout texte, surtout ceux qui s’adressent à un public large, il y a plusieurs niveaux de langage et de lecture. Il peut être lu au premier degré, et il y a des lecteurs à qui mes références académiques et mes clins d’œil vont échapper, et que d’autres saisiront.

Jérémie Foa, Pochep, Sacrées guerres, Paris, La Revue dessinée / La Découverte, coll. "Histoire dessinée de la France", 2020, p. 41. © La Revue dessinée/La Découverte

Certaines notions peuvent être relativement complexes, comme celle d’angoisse eschatologique que vous avez développée dans votre livre d’après les travaux de Denis Crouzet, c’est-à-dire l’angoisse très réelle du Jugement dernier, qu’il faut exorciser. La bande dessinée oblige à exprimer beaucoup en relativement peu de mot, de traits et de temps, ce qui peut être difficile pour l’historien.ne. Comment avez-vous sélectionné les notions et les faits essentiels et effectué ce travail de transposition dans la bande dessinée ?

Il y a beaucoup de faits, de dates, de vérités historiques que j’ai eu envie de placer mais sans pouvoir le faire. Il a fallu sélectionner les plus importantes à mes yeux d’historien, celles qu’on ne peut pas sacrifier. En l’occurrence, on ne peut pas comprendre cette époque sans parler d’angoisse eschatologique. J'ai donc présenté cette idée au dessinateur, et je me suis rendu compte que c'était plus simple de l'exprimer en bande dessinée. Aujourd’hui, je me sers du dessin de Pochep avec mes étudiants de Licence 3 à l’université parce qu’un bon dessin vaut toujours mieux que cent périphrases universitaires incompréhensibles. Par ailleurs, et c’est aussi l’une des richesses de cette collection, les lecteurs qui veulent aller plus loin peuvent consulter le dossier à la fin de la bande dessinée, où j’ai utilisé un langage universitaire plus classique. Cette opération de tri et de hiérarchisation entre ce qu’il faut absolument dire et ce que l’on voudrait dire sans pouvoir le faire est très intéressante pour un historien. Évidemment, on le fait aussi quand on écrit une monographie, mais c’est particulièrement vrai dans une bande dessinée, et drastique du fait du nombre de pages imposé. Le talent d’un grand dessinateur comme Pochep joue aussi beaucoup. Parfois, je lui envoyais des chapitres très synthétiques, très économes, d’autres fois des chapitres très lourds avec beaucoup d’évènements, et je lui faisais toujours confiance pour faire un tri. Je savais qu’il allait sélectionner parmi ces faits les plus importants ou les plus dessinables car il a une grande capacité de synthèse. Je n’ai jamais été obligé de revenir sur sa sélection.

Jérémie Foa, Pochep, Sacrées guerres, Paris, La Revue dessinée / La Découverte, coll. "Histoire dessinée de la France", 2020, p. 20. © La Revue dessinée/La Découverte

Un autre parallèle peut être établi entre votre essai et votre bande dessinée. Au début de cet entretien, nous avons parlé du caractère littéraire et même spectacularisé de votre écriture. Dans cette perspective, vous avez un rapport au « disparu de l’archive », selon une expression de Derrida que vous citez, aux fantômes qui habitent les archives et les lieux et que l’historien fait resurgir de l’oubli. Vous avez d’ailleurs dans votre essai une belle expression : l’historien doit « gratter les murs pour énerver les fantômes » (p. 85). Cette manière d’appréhender votre sujet se retrouve de manière littérale dans la bande dessinée, où le˖a lecteurice rencontre des fantômes sur le tournage du film La Reine Margot. En quoi cette figure du fantôme et du « disparu de l’archive » vous a-t-elle intéressée ?

C’est vrai qu’assez rapidement, l’image des fantômes s’est imposée. Le fantôme est très intéressant parce qu’il peut voyager dans le temps, donc il permet de représenter simultanément deux moments différents. Or l’historien travaille sur les mille-feuilles de temps. L’autre élément intéressant, c’est que les hommes du XVIe siècle croyaient aux fantômes. Les gens tués ou mal morts, qui ont eu une mauvaise mort, pouvaient resurgir comme revenants. On pouvait même dire devant un juge : « Je sais que c’est lui qui a tué ma femme, parce qu’elle m’est revenue en rêve sous forme de revenante pour dénoncer le boulanger qui l’a assassiné ». Donc Pochep et moi nous sommes servis de cette croyance pour construire le récit. Dans mon livre, la figure du fantôme est aussi une façon de travailler sur les obsessions de l’historien, ses propres douleurs, ses angoisses et ses fantasmes. Il s’agit de rendre compte des raisons pour lesquelles, alors que je vis en 2020, que je ne suis ni protestant ni croyant, je consacre mes jours et même mes nuits à essayer de trouver les noms de victimes mortes depuis quatre-cents ans et dont personne n’a jamais parlé. Il faut se mettre dans un certain état de sympathie avec le passé pour consacrer son énergie à ça, vivre avec ces gens et quasiment se mettre dans un état de tristesse du fait de leur mort, ce qui est en partie artificiel. L’image du fantôme me paraissait bien rendre cette idée. Je suis hanté par des fantômes, même si j’arrive aussi très bien à m’en débarrasser. Des auteurs qui m’intéressent, Derrida et Michel de Certeau, ont beaucoup travaillé sur les fantômes. Michelet, que je cite aussi beaucoup, était hanté par l’idée de ressusciter le passé – ce qui n’est pas possible. Les fantômes, ce n’est pas tant le présent qui ressuscite le passé, comme le pensait Michelet, mais plutôt le passé qui, comme une sorte de symptôme, vient frapper à la porte en disant : « Tu crois que tu peux oublier, refouler, invisibiliser, mais je suis toujours là ». Je pense davantage cette idée du fantôme comme un symptôme psychanalytique du refoulé plutôt que l’inverse, à savoir l’historien qui cherche à réveiller les morts.

On trouve aussi chez Michelet l’idée de faire justice aux morts oubliés, aux invisibilisés, à des voix qui ont été silenciées. Vous reconnaissez-vous dans ce positionnement ? Car vous écrivez vouloir redonner une voix à ceux qui n’en ont pas eu, ou qui n’en ont plus, mais sans « distribuer des bons et des mauvais points », comme vous l’écrivez dans le dossier de la bande dessinée.

Oui, tout à fait. Je citais Michelet, mais Walter Benjamin est aussi une référence plus récente et plus importante pour moi. Il a beaucoup travaillé sur ce rôle de l’historien, qui doit rendre justice au passé en mentionnant des noms jamais mentionnés ou effacés de l’histoire. Pour autant ce n’est pas toujours possible : dans le livre, j’écris au chapitre « Le petit enfant au maillot » que jamais, probablement, je n’arriverai à dire quoi que ce soit de cet enfant. J’ai juste sa mention, mais je ne peux pas enquêter, c’est une immense frustration. Walter Benjamin dit bien que le rôle de l’historien est de donner la voix aux vaincus, or dans cette histoire, les protestants sont des vaincus. D’ailleurs, j’ai malgré tout un peu distribué les bons et les mauvais points. Ça m’a été reproché, et je le comprends, notamment dans le dernier chapitre du livre où je répète : « Mort dans son lit, mort dans son lit, mort dans son lit », pour montrer que les tueurs n’ont jamais été poursuivis ni condamnés. Mais ce ton de procureur est un artifice littéraire de dramatisation, car je ne pense pas que l’historien soit un juge.

Dans la bande dessinée, vous indiquez que le scénario du film La Reine Margot de Patrice Chéreau a été rédigé en écho au contexte politique de l’époque, l’enterrement de Khomeiny en Iran, le génocide des Tutsis au Rwanda et la guerre en Yougoslavie. Quel est votre propre rapport au contexte politique et social au moment où vous écrivez cette bande dessinée, les échos du présent dans votre écriture du passé ? J’y pense notamment concernant la toute dernière page de la bande dessinée, où les deux narrateurs de fiction s’éloignent, où vous-mêmes êtes représenté avec votre dossier « Université Aix-Marseille » sous le bras, et où les fantômes des protestants déambulent au milieu des passants des années 2020.

Pour moi, la grandeur du film de Chéreau est d’avoir fait ces rapprochements entre les drames contemporains et ceux du XVIe siècle. Il fait aussi des rapprochements très nets entre la Shoah et la Saint-Barthélemy, notamment dans sa façon de filmer l’état de cadavre, similaire à ce qu’on voit dans Nuit et brouillard. Me concernant, j’ai commencé à travailler sur les massacres de la Saint-Barthélemy au moment exact de l’attentat du Bataclan (13 novembre 2015). Pour nous qui n’avons connu la guerre qu’à la télévision, c’est l’irruption de la violence physique et mentale dans des endroits de fête, de récréation, de musique, d’alcool. Le terrorisme est la suspension de la vie ordinaire et l’absence de distinction entre le front et l’arrière. L’arrière, la ville, devient la scène de bataille. Et cette réflexion sur le terrorisme comme négation du front et de l’arrière m’a conduit à penser que la guerre civile, notamment les guerres de religion sur lesquelles je travaille depuis longtemps, étaient un peu la même chose. Il y avait aussi cette idée que dans la guerre civile, dans les guerres de religion, rien ne ressemble autant à un protestant qu’un catholique, tout comme il est impossible de distinguer un terroriste d’un passant lambda aujourd’hui. L’ennemi est complètement invisible, et cela suscite énormément d’angoisse. Une partie des angoisses que le Bataclan a fait ressurgir m’a permis de poser à nouveaux frais des questions au XVIe siècle. Qu’est-ce qu’une société dans laquelle la violence peut surgir n’importe où, n’importe quand ? Dans laquelle l’ennemi n’a pas d’uniforme mais est invisible, place des bombes dans des poubelles, dans des voitures, dans des trains ? Qu’est-ce que survivre dans un monde en guerre civile, et après la guerre civile ? La bande dessinée et le livre sont dans la suite de cette réflexion-là [3].

Jérémie Foa, Pochep, Sacrées guerres, Paris, La Revue dessinée / La Découverte, coll. "Histoire dessinée de la France", 2020, p. 9. © La Revue dessinée/La Découverte

Dans la bande dessinée, le narrateur de l’histoire est assez mystérieux : on ne connaît pas son nom, il est d’abord un figurant du film de Chéreau, il semble au premier abord naïf mais il cite ensuite Walter Benjamin, et se présente comme un étudiant travaillant sur la vie quotidienne au XVIe siècle. Comment avez-vous construit ce personnage ?

En partie en voulant contourner le tandem classique « historien sachant / auteur de bande dessinée naïf », récurrent dans ce type de bande dessinée pédagogique. Le premier réflexe a été de dire « le narrateur, c’est moi ». Mais je trouvais à la fois déjà vu et problématique de représenter l’historien en narrateur omniscient. J’ai préféré construire un personnage moins académique, moins savant, plus jeune, plus précaire – mais qui connaît aussi des choses parce qu’il joue un rôle, il s’exprime sur l’histoire, il s’y intéresse. L’idée de l’étudiant en histoire est venue pour casser le risque du pédagogisme, de la lourdeur, du didactique verbeux qui guette toujours ce genre d’entreprise. Il est difficile d’y échapper parce que nous sommes des pédagogues, et ce n’est pas un gros mot, mais je voulais trouver des narrateurs un peu moins impressionnants qu’un maître. Ce personnage me paraissait offrir une vérité un peu plus légère qu’un vieux professeur d’université. Et ça a permis à Pochep, qui n’a pas de cheveux, d’en dessiner plein puisque ce personnage a les cheveux longs ! D’ailleurs, il s’en est voulu de lui avoir donné autant de cheveux au départ parce qu’au fil de la construction du scénario, il s’est rendu compte que ce personnage était récurrent. Donc non seulement il devait dessiner des tonnes de cheveux, mais il devait ensuite tous les colorier !

Cette question des caractéristiques physiques des personnages, de leurs visages, n’est pas aussi anodine qu’il y paraît, car votre livre a pour sous-titre Visages du massacre de la Saint-Barthélemy. Dans cette bande dessinée avec Pochep vous avez pu, littéralement, mettre des visages sur les protagonistes de la Saint-Barthélemy.

Je me suis dit que Pochep offrait là un des meilleurs livres sur l’histoire, de ceux que l’histoire académique ne pourra jamais offrir. Ces personnages ont des apparences complètement inventées, fictives, ils ont des têtes de gars de Fluide Glacial, mais beaucoup d’historiens de la Saint-Barthélemy m’ont dit leur soulagement de les voir au moins un peu individualisés. Les bourreaux de la Saint-Barthélemy ont tous une tête différente, ils plaisantent, ils boivent de la bière – Pochep, lui, peut faire ça, mais nous historiens ne pourront jamais mettre un visage sur leurs noms. C’est la grande liberté des dessinateurs par rapport aux historiens.

Jérémie Foa, Pochep, Sacrées guerres, Paris, La Revue dessinée / La Découverte, coll. "Histoire dessinée de la France", 2020, p. 10. © La Revue dessinée/La Découverte

Le rapport aux images à cette époque est très important, notamment du fait de l’expansion de l’imprimé en Europe. La diffusion de la doctrine protestante doit elle-même beaucoup à l’imprimerie. Vous développez dans le dossier documentaire un chapitre sur les arts poétiques et visuels et montrez l’attention que portait Catherine de Médicis au pouvoir régulateur et prescripteur de l’art, mais ces sujets restent principalement dans le dossier. Aviez-vous envisagé de développer le rapport aux images dans la bande dessinée ?

C’est un des sujets que j’ai choisi de laisser de côté dans le récit. Je pense qu’un autre historien plus compétent en histoire de l’art, comme mon directeur de thèse, Olivier Christin, spécialiste de l’icône religieuse, aurait beaucoup plus insisté sur cette dimension-là, notamment parce que certaines images peuvent être reliées à l’angoisse. L’imprimerie alimente en partie cette angoisse, puisque ce qui était jusqu’à présent unique, une image de la Vierge par exemple, et pouvait être vénéré dans son unicité, devient duplicable à des dizaines de milliers d’exemplaires. On craint que la duplication des images engendre une érosion de la puissance de la foi et de l’émotion religieuse. La représentation divine devient un signe, donc s’éloigne du vrai. J’aurais même pu établir des parallèles entre notre société et le XVIe siècle. Qu’est-ce que le XVIe siècle ? C’est une grande angoisse religieuse doublée d’une incroyable invention médiatique, l’imprimerie. Or notre société est aussi travaillée par l’angoisse religieuse et vit une révolution médiatique avec Internet. Mais on ne peut pas tout dire dans un récit en bande dessinée, et il faut beaucoup de compétences pour parler des images.

En conclusion de cet entretien, quel a été l’apport de l’écriture de cette bande dessinée pour votre travail de recherche ? Cela vous a-t-il permis de reconsidérer certaines idées, de les reformuler d’une manière différente, d’établir des continuités ?

L’expérience n’a pas fait apparaître des vérités que je n’avais pas vues mais m’a permis de les dire beaucoup plus clairement. Une idée récurrente dans mon livre est : « Le massacre a été préparé sans être prémédité ». C’est une vérité toute simple qui m’est vraiment apparue à la conception de la bande dessinée. Pour moi, il y a une vraie continuité d’un médium à l’autre, de l’écriture savante à l’écriture pédagogique, et du travail de recherche vers le travail de diffusion de la recherche. C’est de l’ordre du niveau de langue. On peut avoir un niveau de langue académique, qu’il est très important de garder, il faut continuer à écrire des livres très savants, mais il faut savoir utiliser d’autres niveaux de langue. Ça ne veut pas dire qu’on dit la même chose, parce que certaines idées ne peuvent pas être exprimées avec un niveau de langue soit trop populaire, soit trop enfantin, et ce serait démagogique de le dire. Mais il faut savoir changer de registre. On peut ainsi dire beaucoup de choses importantes, et les dire au plus grand nombre. C’est aussi un enjeu politique majeur que de restituer au public ce que nous considérons comme des vérités forgées grâce à des données publiques et à l’État. Tout ce que nous cherchons, ce que nous professons, le temps que nous avons pour chercher, c’est de l’argent public. Il est donc important que les historiens restituent leurs savoirs.

[1] Figure de style qui consiste à décrire une scène de manière si vivante et si forte que le˖a lecteurice croit la vivre. Parmi les historiens, Michelet était particulièrement habile à manier l’hypotypose.

[2] Des pages de la bande dessinée sont consultables ici : https://www.valentinprevot.com/category/bd/

[3] Jérémie Foa a aussi dirigé un ouvrage sur le sujet avec Quentin Deluermoz, Les épreuves de la guerre civile, préface de Patrick Boucheron, postface de Gilles Dorronsoro, Paris, Éditions de la Sorbonne, coll. « Homme et société », 2022.