Métaphore et métonymie dans le Journal de Fabrice Neaud

[octobre 2003]

Dans le numéro 9 de la revue Neuvième Art lorsqu'elle était encore en format papier, Sylvianne Rémi-Giraud, linguiste à l'Université de Lyon II, signait un article sur le Journal (3) de Fabrice Neaud publié en 1999.

J'ai choisi de m'attacher à l'expression, dans le Journal de Fabrice Neaud, de deux figures considérées comme centrales en rhétorique et en linguistique : la métaphore et la métonymie. À partir de l'étude très ponctuelle de quelques exemples, j'essaierai de montrer comment ces deux figures acquièrent, dans l’écriture de cet auteur, un pouvoir d’évocation qui pousse l'imaginaire au-delà des représentations véhiculées, de manière plus ou moins stéréotypée, par la langue. J’étudierai successivement la métaphore, puis la métonymie, et, à chaque fois, je rappellerai quelques-unes des notions de base de la linguistique.

Commençons par la métaphore, en prenant un exemple banal comme Robert est un bulldozer. L'approche classique de ce phénomène repose sur la notion de substitution de sens (Molinié, 1992). Le sens propre du mot bulldozer « engin de terrassement » se trouve révoqué par le contexte en raison de son incompatibilité avec le nom propre Robert et il est remplacé par le sens figuré « ayant une grande puissance d'action » qui rétablit la cohérence de l’énoncé. Dans une perspective structuraliste, cette opération est décrite comme une sélection de traits sémantiques qui permet d'extraire du mot bulldozer le trait pertinent par rapport au contexte, en vertu de la relation analogique qui s'établit entre les deux entités en présence (l'homme et le véhicule). Quant au sens propre, il se maintient à l'arrière-plan sous forme d'une « image associée » (Le Guern, 1973).

Plus récemment, nous avons tenté de reformuler et d'enrichir cette présentation un peu trop logique de la métaphore, en faisant la part plus belle à l'image associée (Constantin de Chanay, Rémi-Giraud, 2003). Cette nouvelle approche fait appel à la notion de pluralité des « mondes » présents dans le discours. Ainsi, dans Robert est un bulldozer, nous considérons que le mot bulldozer fait partie de deux mondes différents : un monde virtuel, imaginé, où il y a bel et bien l'image mentale d'un bulldozer-véhicule, et un monde actuel, celui de Robert, où l'existence effective d'un bulldozer « réel » est évidemment exclue. La métaphore résulte alors de la projection du monde virtuel sur le monde actuel, l'image du bulldozer-véhicule fournissant nombre de propriétés susceptibles de s'appliquer à Robert. Ce dernier, s'il est dépourvu de roues à chenilles et n'exécute pas de travaux de terrassement, n'en est pas moins un homme puissant, énergique, plutôt porté sur l'action que sur la réflexion ou le sentiment, capable, en toute situation, d'aller de l'avant et de franchir les obstacles, avec le risque de bouleverser ou de détruire tout sur son passage – qualités qui se trouvent particulièrement intensifiées par leur rattachement à la puissante machine de l'image-source.

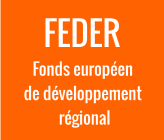

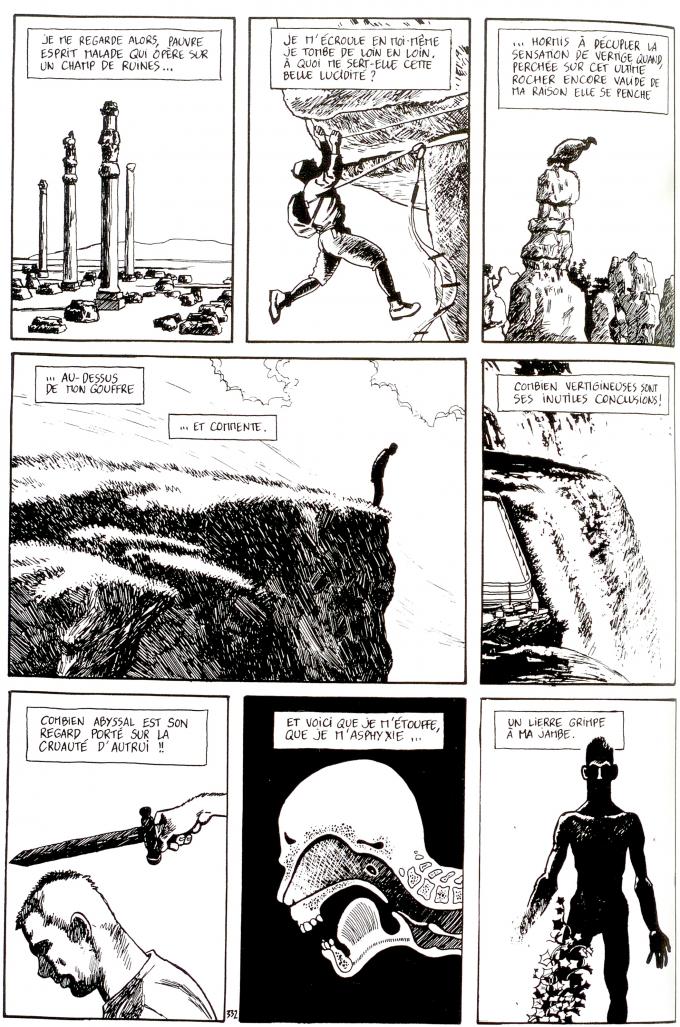

Il est tentant d'essayer de transposer ce mécanisme métaphorique à la bande dessinée. De ce point de vue, le Journal de Fabrice Neaud offre une matière d'une grande richesse. On se contentera d'en donner une illustration précise avec les pages 334-335 du tome 3.

Fabrice Neaud, Journal (3), page 334, 1999 pour l'album Ego comme X, republié en 2022 © Delcourt

Fabrice Neaud, Journal (3), page 335, 1999 pour l'album Ego comme X, republié en 2022 © Delcourt

Dans chacune des vignettes de la page 334, il y a un texte encadré qui surplombe une image. Chacun de ces textes contient une métaphore linguistique : un champ de ruines ; je m'écroule en moi-même, je tombe de loin en loin ; perchée sur cet ultime rocher encore valide de ma raison [cette belle lucidité] se penche; ... au-dessus de mon gouffre ; combien vertigineuses sont ses inutiles conclusions !

Ces métaphores linguistiques, plus ou moins stéréotypées, fonctionnent sur le mode du virtuel-actuel que nous venons de décrire. Dans le monde virtuel, il y a l'image mentale de ruines matérielles, l'évocation de chutes physiques (je m'écroule, je tombe), d'une position élevée (perchée, se penche) au-dessus du vide (gouffre), d'une sensation physique de tournis (vertigineuses)... Le monde actuel, « réel », est celui de la vie intérieure du sujet, de son état psychique, qu'évoquent directement des mots comme pauvre esprit malade, cette belle lucidité, ma raison, ses inutiles conclusions. Dans ce monde réel, on comprend qu'il s'agit de dire, à travers les images précédentes, des sentiments de destruction intérieure (ruines), d'abattement extrême (je m'écroule, je tombe), de prise de conscience d'un vide absolu (perchée sur cet ultime rocher; se penche, mon gouffre). Mais, par projection du monde virtuel sur le monde actuel, les mots métaphoriques disent plus que cela. Les ruines signifient l'altération, la désintégration, la dégradation, le passé, la fuite du temps ou la violence des hommes, etc. Les verbes s'écrouler et tomber expriment parfaitement le sentiment d'« effondrement » (au sens psychanalytique du terme), la perte soudaine de toute substance intérieure, l'absence de force et d'équilibre psychique. Le rocher ultime de la raison opposé au gouffre du moi rend sensible l'amenuisement de la résistance, de la solidité des facultés intellectuelles par rapport au caractère insondable et menaçant du sentiment de manque, de vide intérieur...

Ces mots pourraient suffire à transmettre, par leur accumulation et la répétition des traits relatifs à ce mouvement vers le bas, porteur de destruction totale, l'intensité du désarroi du narrateur en face de lui-même. Mais le dessin permet d'aller encore plus loin. D'abord parce qu'il s'empare du monde virtuel de la métaphore pour le faire passer au premier plan - ce que ne peut faire la langue. On voit très concrètement un paysage de ruines, un alpiniste en train de perdre pied, un oiseau juché sur un rocher, un homme qui se penche au bord d'un précipice, un spectacle de cascades. Loin de n'être qu'une illustration secondaire du texte, ces images, parce qu'elles occupent prioritairement l'espace de la page et captent le sens privilégié de la vue, font passer le texte à l'arrière-plan, comme s'il n'était là que pour donner la consigne de lecture appropriée. Mais il y a plus. Par le dessin, ces métaphores acquièrent une vie propre, un supplément d'âme qui va au-delà de ce que peuvent dire les mots.

Reprenons nos exemples. Les ruines dessinées ne sont pas celles d'une ville qui vient d’être bombardée mais des ruines antiques, qui se dressent encore fièrement dans un paysage désert : malgré toute la désolation qu’elles inspirent, elles conservent noblesse et beauté, donnant ainsi une dimension esthétique à la solitude du narrateur. Si les verbes je m’écroule, je tombe évoquent plutôt la chute au sol d’un homme qui perd l’équilibre, le dessin de l’alpiniste, agrippé désespérément à la corde et les pieds ballants, représente l’imminence d’une chute mortelle dans le vide. La raison, elle, se détache sous la forme d’un oiseau qui, posé sur le sommet de l’un d’entre eux, domine une mer de rochers. Symbole de ce qui reste d’espace et de liberté au sujet, cet oiseau est remplacé dans la vignette suivante, par une silhouette humaine qui se découpe entre ciel et terre et se penche au-dessus du gouffre, comme si elle allait y tomber – image qui ajoute à la métaphore linguistique l’expression de l’extrême fragilité de l’être de sa probable fascination pour le vide. Quant à la métaphore banale des vertigineuses conclusions, elle se régénère au contact de chutes d'eau impressionnantes... Poursuivons notre lecture. On découvre alors une métaphore d'autant plus saisissante que, contrairement aux précédentes, elle n'est pas préconstruite dans le lexique. Il s'agit de la métaphore du lierre, qui dit l'envahissement progressif et effrayant d'une sensation de resserrement, de paralysie (un lierre grimpe à ma jambe), puis d'étouffement (il remonte en moi, obstrue mes poumons, crée un nœud dans ma trachée), jusqu'à la métamorphose du végétal en nœud de vipères. On peut se demander ici ce que vaudrait le texte sans le dessin. En l'absence d'une interprétation « clef en main » – le lierre étant plutôt porteur des valeurs positives d'attachement et de fidélité que synonyme d'agrippement menaçant – le texte seul aurait sans doute quelque chose de déroutant. Quant au dessin, non seulement il permet au lecteur d'effectuer le « réglage » sémantique approprié, mais il impose avec tant de force le monde virtuel de cette prise de possession du corps par le végétal puis le reptile qu'on peut se demander, en rapprochant ces éléments du nénuphar mortifère que Chloé porte dans sa poitrine, dans L'Écume des jours de Boris Vian, s'il ne nous fait pas toucher là aux frontières du fantastique...

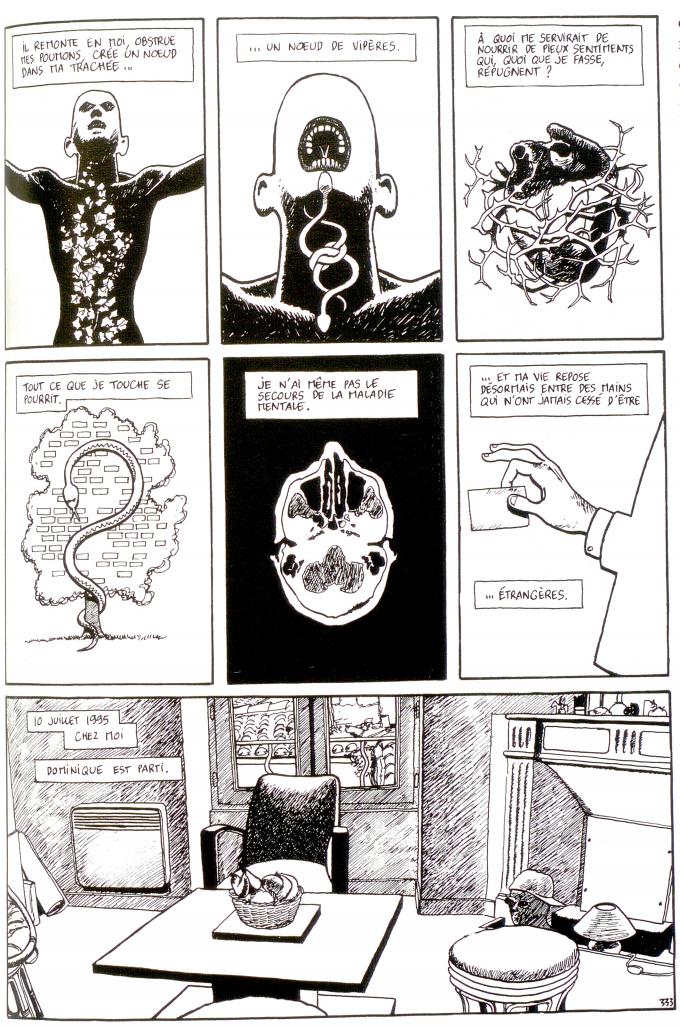

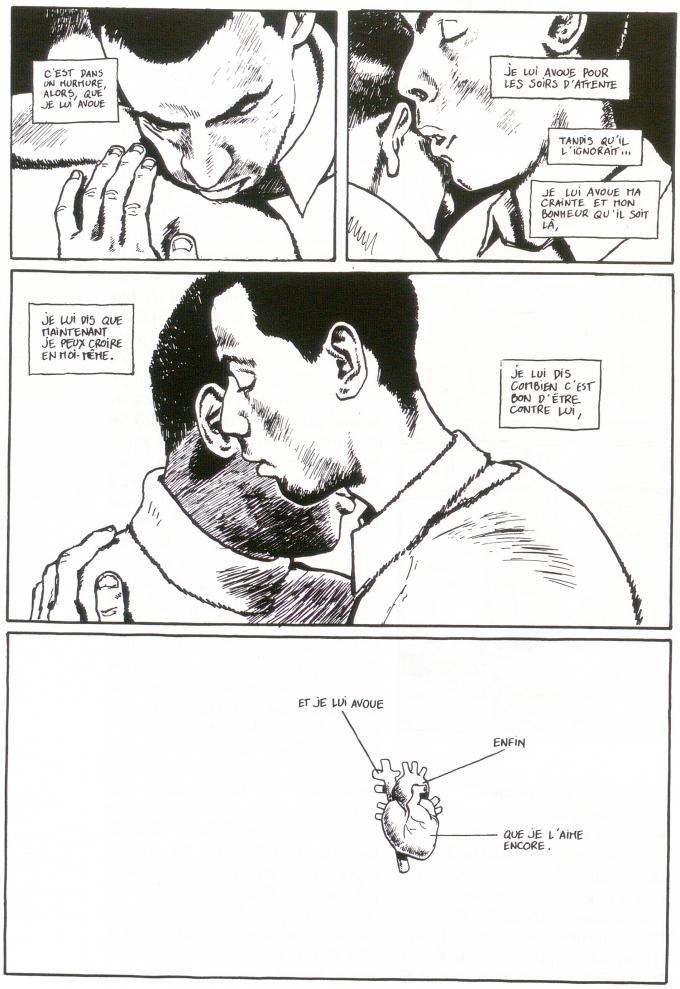

L'approche de la métonymie, dans le Journal de Fabrice Neaud, révèle également une expression très personnelle de cet auteur. Comme la métaphore, la métonymie peut être décrite en terme de substitution d'un sens figuré à un sens propre. Ainsi dans la citation de Flaubert Ils [l'] aperçurent devant un bol de punch en compagnie d'un chapeau rose, le sens propre de chapeau rose (« coiffure de forme rigide »), incompatible avec le contexte, est remplacé par le sens figuré « jeune femme », qui rétablit la cohérence de l'énoncé. Mais il n'est pas besoin ici de faire appel à deux « mondes » différents. Les deux significations, propre et figurée, appartiennent l'une et l'autre au monde actuel de l'énoncé, dans lequel se trouve effectivement une jeune femme portant un chapeau rose. L'intérêt de la métonymie est que, à partir de ces deux éléments qui sont en rapport l'un avec l'autre, elle fait passer au premier plan de la scène celui qu'on n'attend pas logiquement (le chapeau rose) au détriment de celui qui est attendu (la jeune femme) et qui reste à l'arrière-plan. Si la métaphore sollicite l'imagination en projetant un monde virtuel sur le monde actuel, la métonymie crée la surprise en révélant un ordre inattendu dans le monde actuel. Il existe un grand nombre de types de métonymies, qu'il serait inutile de détailler ici (Molinié, 1992). On note toutefois une forte tendance dans le lexique à exprimer métonymiquement diverses fonctions humaines par les organes supposés en être le siège, comme, par exemple, l'intelligence représentée par la tête, la dignité par le front, l'autorité par la main, le travail par le bras, l'allure par le pied, etc. Dans ce réseau lexical, on retiendra le cœur, dont le traitement métonymique dans le Journal de Fabrice Neaud, attire tout particulièrement l’attention.

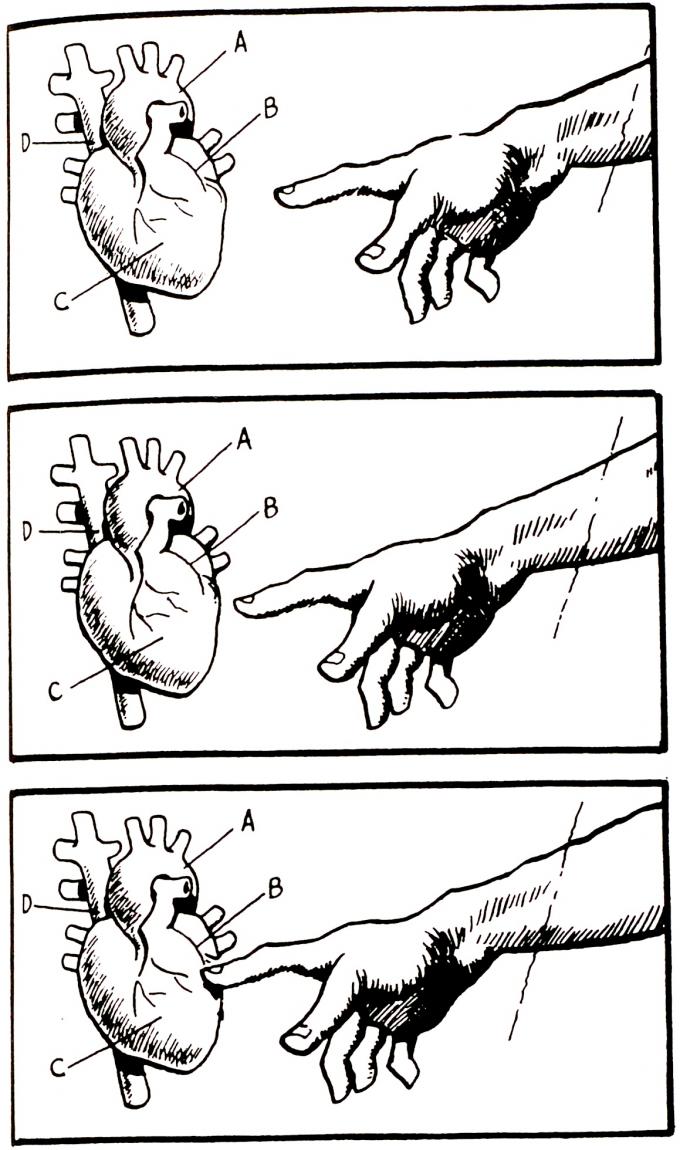

Fabrice Neaud, Journal (1), page 58, 1996 pour l'album Ego comme X, republié dans Journal 1,2 en 2022 © Delcourt

Le mot cœur, dans la langue, est très riche en significations (Picoche, 1995). Il y a d’abord l’organe physique, qui donne lieu à deux types de perception. Dans la perception commune, le cœur est avant tout un organe profond, vital, qui bat dans notre poitrine ; Mais le cœur est aussi l’objet d’un savoir savant, pour lequel il est l’organe central de l’appareil circulatoire. Dans le champ de ce savoir prolifèrent des expressions techniques (cœur droit, cœur gauche, cavités du cœur, enveloppes du cœur, contraction, dilatation du cœur, etc.), des dérivés construits sur le radical cardi(o) (cardiaque, myocarde, électrocardiogramme, tachycardie, etc.), sans compter les mots associés (oreillettes, ventricules, palpitation, pulsation, infarctus, etc.). D'un point de vue linguistique, ces deux types de perception, l'une commune, l'autre scientifique, sont distinctes et c'est le cœur « courant », pour ainsi dire, qui donne lieu aux acceptions figurées de ce mot. Point besoin de se représenter les oreillettes et les ventricules du muscle cardiaque pour dire qu'on vous arrache, qu'on vous fend, qu'on vous crève le cœur, qu'on accepte quelque chose de bon cœur, qu'on écoute son cœur ; qu'on donne son cœur à quelqu'un, qu'on a bon cœur, qu'on ouvre son cœur, qu'on parle à cœur ouvert, etc. Dans tous les cas, le cœur est considéré métonymiquement comme le siège de l'affectivité, qu'il s'agisse d'émotions, de désirs, de sentiments, d'amour, de vécu intime. Plus précisément, la figure permet de faire passer au premier plan la partie du corps dans laquelle on situe ces manifestations affectives plutôt que de les exprimer directement par des mots abstraits. Ajoutons que toutes ces expressions sont particulièrement stéréotypées et que la force de l'image s'en trouve considérablement affaiblie.

Fabrice Neaud, Journal (1), page 61, 1996, pour l'album Ego comme X, republié dans Journal 1, 2, 2022 © Delcourt

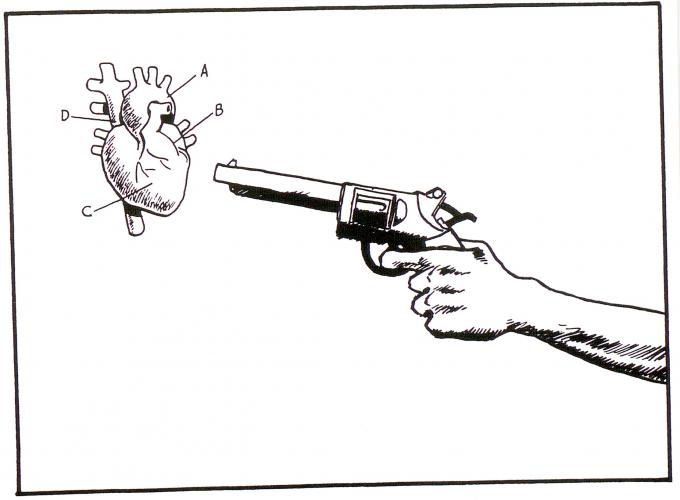

Fabrice Neaud, dans les extraits qui ont été retenus (pages 58, 61, 63 du tome 1), n'utilise pas le mot cœur mais il dessine un cœur. Et, contrairement à toute attente, il ne lui donne pas la forme épurée et stylisée habituelle, dont le caractère stéréotypé serait en parfaite adéquation avec les métonymies linguistiques, mais il choisit de reproduire très fidèlement l'organe des planches anatomiques. À première vue, on pourrait penser qu'il y a une contradiction entre la forme et le message. D'un côté, on a un dessin qui illustre la signification scientifique du mot cœur, et qui sollicite donc un point de vue objectif, parfaitement dénué de sentiment, alors que, de l'autre, il s'agit bien de dire les différents moments, très forts, d'une relation amoureuse, où le narrateur exprime successivement son émotion, son amour, sa souffrance... Or, paradoxalement, la mise en avant de ce muscle cardiaque a pour effet de donner à l'expression de ces affects une intensité maximale, alors que la forme traditionnelle du cœur stylisé n'en offrirait qu'une version totalement affadie. On peut tenter de trouver une explication à ce phénomène. La représentation de ce cœur physiologique, charnu, pourvu d'oreillettes et de ventricules, confère à cet organe un relief et une autonomie surprenants qui oblige à le considérer en lui-même et pour lui-même. Cette lecture se trouve renforcée par le dépouillement des images qui détachent le dessin sur un fond blanc et nu, d'où le texte est le plus souvent absent. Ainsi le cœur apparaît-il comme coupé de toute attache, ayant sa vie propre, indépendamment de la personne à laquelle il se substitue. Et quand un texte commente l'image (p. 58), c'est, sous couvert de la première personne (je), le cœur qui parle directement, métaphore et métonymie se trouvant ici réactivées simultanément. C'est dire en quelque sorte que le sujet n'est plus représenté que par son cœur, que sa conscience d'être s'abolit devant des sentiments dont la force et l’intensité se trouvent authentifiées par la traduction physique qu’en donne l’image. Mais, dans ces dessins, il y a encore autre chose (1). Si le sujet s’abolit, le corps tout entier s’efface lui aussi. Le cœur, organe profond et vital, se trouve livré au monde extérieur, sans défense, sans protection corporelle. Ainsi se trouvent soulignées l’extrême vulnérabilité de l’être, et, partant, la force des émotions et des sentiments quand on a le cœur « touché » (p. 61 et 63), que ce soit par la grâce de l’amour (quand s’approche la fameuse main de Dieu, celle de La création d'Adam, peinte par Michel-Ange sur la voûte de la chapelle Sixtine) ou par le coup d’une parole mortelle (le revolver). Métonymies et métaphores s’entrelacent ici pour nous faire partager le passage de l’extase amoureuse à la détresse absolue de la séparation…

Fabrice Neaud, Journal (1), page 63, 1996, pour l'album Ego comme X, republié dans Journal 1, 2, 2022 © Delcourt

Ces quelques lignes ne donnent qu’une toute petite idée de la force suggestive des figures (métaphore et métonymie) par lesquelles le narrateur du Journal exprime son monde intérieur. Leur mise en forme très élaborée permet de mesurer à quel point le dessin possède un langage propre, qui s’allie aux mots, s’en différencie ou s’en détache, jouant en contre point ou en solo sa propre partition et se révélant, comme toute expression artistique, fondamentalement irréductible.

Je remercie Pierre-Yves Carlot et Hugues Constantin de Chanay d'avoir su orienter judicieusement la sélection de ce corpus.

Référence initiale : Sylvianne Rémi-Giraud, « Métaphore et métonymie dans le Journal de Fabrice Neaud », Neuvième Art, n°9, octobre 2003, CNBDI/Éditions de l'An 2, p. 85-89.

Notes

(1) Qu'une discussion avec Hugues Constantin de Chanay a contribué à mettre au jour.

Références

H. Constantin de Chanay, S. Rémi-Giraud, 2003, « Des ressorts, des bulldozers, des tremblements et des chapeaux : pour des tropes hors catégories », in Gilles Col, Jean-Paul Régis (éds.), Travaux linguistique du CERLICO, 16, « Morphosyntaxe du lexique 2 : Catégorisation et mise en discours », Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p. 179-204.

M. Le Guern, 1973, Sémantique de la métaphore et de la métonymie, Paris, Larousse.

G. Molinié, 1992, Dictionnaire de rhétorique, Paris, Les Usuels de Poche.

J. Picoche, 1995, « Combien y a-t-il de cœur(s) en français ? », Langue française, 105, p. 120-125.