le rêve romantique et comique après füssli et goya :

caricatures et récits graphiques

[Novembre 2014]

Le thème du rêve et du cauchemar a connu une grande fortune dans le domaine des arts graphiques depuis l’époque romantique, sur le plan européen, avec une intensité nouvelle à la fin du XIXème siècle, alors même que paraissent les grandes pages de ce qui fait figure de tournant dans l’histoire des récits graphiques : Little Nemo in Slumberland de Winsor McCay en 1905. Parmi tant d’exemples, on ne peut manquer d’évoquer l’œuvre de Max Klinger, d’Odilon Redon (son album Dans le rêve, en 1879) et surtout, d’Alfred Kubin auteur de Die andere Seite. Ein phantastischer Roman, publié en 1909 aux éditions G. Müller (Munich et Leipzig), avec 52 illustrations réalisées Kubin également. Le roman raconte le voyage entrepris par le personnage principal, un dessinateur, vers l’« Empire du rêve », qui, dans la seconde partie du livre, vire au cauchemar.

Fortunes de l’onirisme

L’artiste constitue alors une classe nouvelle parmi l’élite européenne traditionnelle des rêveurs, au moins depuis William Blake en Angleterre, Goya en Espagne ou Charles Nodier qui, dans la préface de la réédition de Smarra, en 1832, se dit depuis toujours « livré à ces fééries du sommeil ». L’écrivain français présente les songes comme une source d’inspiration intéressante pour le poète. Samuel. T. Coleridge vient en effet de composer en rêve un poème, Kubla Khan, qu’il publie en 1816, tandis que Thomas de Quincey rédige ses cauchemars d’opium et que Mary Shelley voit sa nouvelle, Frankenstein, en rêve. Les Nuits de Young, la fortune exceptionnelle de Dante, de Milton, de Shakespeare et surtout la mode de l’ossianisme qui se répand en Europe contribuent activement à cette revalorisation de la créativité associée aux songes autour de 1800 [1].

Le renouvellement des images de songes entre 1790 et 1850 se manifeste surtout en gravure et dans le domaine du livre illustré qui, faut-il le rappeler, connaît un développement exceptionnel sous la Monarchie de Juillet. Deux raisons peuvent être invoquées. D’une part, les rêves s’intègrent fréquemment dans des récits littéraires et la pratique renouvelée de l’illustration se révèle particulièrement ajustée aux visions oniriques. D’autre part, l’alternance entre les noirs et les blancs, qui est au principe de la gravure, semble coextensive de l’expérience des hallucinations, sur fond de nuit [2].

Avant d’entrer en matière, rappelons les valeurs que les contemporains de Füssli ou de Grandville attribuaient au rêve ou au cauchemar. Toute une tradition philosophique ou pseudo-scientifique se fonde sur les écrits d’Aristote et fait découler les rêves d’expériences sensorielles et de processus somatiques. Albert Béguin note que la seconde moitié du XVIIIème siècle connaît un foisonnement d’écrits critiques consacrés aux songes. Hobbes, Voltaire ou Diderot s’attaquent à la dimension prophétique des rêves, issue de la pensée onirocritique antique et médiévale. Les voici réduits à la seule manifestation de causes physiologiques, à la reproduction imparfaite des impressions de la veille. Cette attitude dépréciative se reflète dans les définitions des dictionnaires contemporains, qui font rimer songe avec mensonge. Dans le domaine littéraire, le rêve, lorsqu’il n’est pas utilisé comme simple procédé dramatique, sert de prétexte à des dissertations d’ordre philosophique ou scientifique. Significativement, Jacques Bousquet, dans son vaste inventaire sur la question [3], n’a pu répertorier qu’un seul rêve littéraire en France dans la première moitié du XVIIIème siècle.

C’est en Allemagne que s’opère vers la fin du siècle un changement d’attitude. Le rêve ne passe plus pour une vulgaire reproduction troublée de la réalité, mais permettrait une révélation de soi et du monde. Karl-Philipp Moritz fonde en 1783 un Magazine pour la science expérimentale de l’âme qui publie, entre autres, des récits de rêves authentiques, tandis que Jean-Paul devient l’écrivain le plus prolifique en ce domaine et que G.H. von Schubert, dans sa Symbolique des rêves en 1814, note que « les originaux des images et des formes, dont se sert la langue onirique, poétique et prophétique, se trouvent dans la Nature qui nous environne et qui nous apparaît comme un monde du Rêve incarné ». Déchiffrement, divination deviennent l’apanage de l’artiste voyant, visionnaire, tel K.D. Friedrich qui affirme que le peintre ne doit pas peindre seulement ce qu’il voit devant lui, mais ce qu’il voit en lui. La tension entre la vision interne ou intime et vision projective ou spectaculaire anime le renouvellement de l’iconographie onirique, auquel Füssli contribue en 1782 de manière décisive avec son œuvre fondatrice, The Nightmare [4].

Les rêves et cauchemars sont-ils potentiellement comiques ? Une historienne de l’art, Z. Dana Andrus, a proposé une autre lecture du Cauchemar de Füssli, exposé pour la première fois à la Royal Academy de Londres [5]. Elle relève la posture étrange de la femme, le gnome grotesque, le cheval (qui semble hurler de rire (« the horse [which] may just well be laughing its head of »), avant de conclure que le tableau ne s’éloigne guère d’une caricature. Une telle assimilation serait légitimée par l’humour sardonique dont Füssli est coutumier, par le fait que la figure de l’incube pourrait être reprise d’un masque comique antique – qui ressemble d’ailleurs à un autoportrait de l’artiste. L’auteur voit encore dans la femme couchée une satire des nus mythologiques du peintre Benjamin West, qui ont attiré l’attention du public lors de l’exposition de la Royal Academy en 1780. Surtout, elle constate que ce tableau provocateur a suscité un nombre tout à fait inhabituel de caricatures ‒ de Thomas Rowlandson, Richard Newton ou George Cruikshank. Et plus tard de Daumier, G. Du Maurier… jusqu’à la parodie qu’en propose Robert Crumb [6]

Il n’en demeure pas moins qu’il est difficile d’admettre cette lecture – quoiqu’ingénieuse – du tableau de Füssli quand on connaît la réception horrifiée de l’œuvre, jugée « sublime », selon la catégorie esthétique théorisée par Edmund Burke. L’idée d’un autoportrait déguisé en gnome et d’une attaque de l’institution académique représentée par Benjamin West paraît douteuse de la part d’un artiste arriviste, qui n’a d’autre rêve que de briller au sein de cette même académie.

Quoi qu’il en soit, Füssli établit en 1782 un nouveau modèle iconographique surprenant pour la représentation des visions nocturnes. L’autre modèle est celui que Goya établi peu après dans le Caprice 43, (« Il sueño de la razón produce monstruos »), gravé en 1797 : un autoportrait ironique, dissimulé pour des raisons politiques. À l’origine, ce sujet devait introduire l’album qui devait s’intituler « Songes » (Sueños). Dans un dessin préparatoire, Goya accompagne son autoportrait d’une légende qui tend à contredire la lecture capricieuse des Caprices en qualifiant ses « Rêves » d’Idioma Universal. Trente ans plus tard, l’un des artistes majeurs dans le domaine onirique et fantastique, le Nancéien J.-J. Grandville, devait incidemment rendre hommage à son prédécesseur espagnol en se représentant rêvant, entouré de créatures cocasses. Nous y reviendrons.

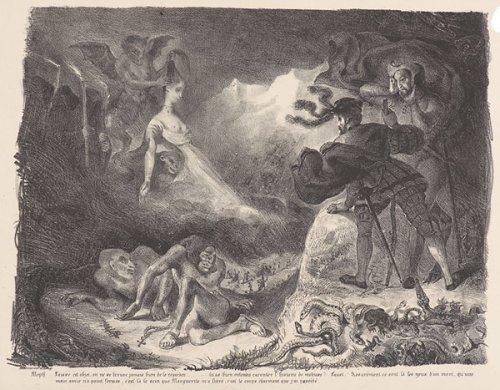

La forme de l’album : parodies du Faust de Delacroix

Depuis les années 1820, et surtout dans les années 1840, l’identification du romantisme extravagant au monde des rêves est devenue un cliché bourgeois. Ainsi, l’album lithographique de Delacroix illustrant le Faust de Goethe en 1828 a-t-il été aussitôt perçu comme un manifeste romantique, au grand dam de l’artiste qui se souvient de l’épisode dans une lettre adressée au critique d’art Philippe Burty en 1862. Il y évoque « l’étrangeté des planches qui furent l’objet de quelques caricatures et me posèrent de plus en plus comme l’un des coryphées de l’école du laid ». À ce propos, Delacroix songeait probablement à l’album parodique d’Antoine-Jean-Baptiste Thomas, Le Rêve, ou les effets du romantisme sur un jeune surnuméraire à l’Arriéré, publié en 1829, soit immédiatement après l’adaptation de l’œuvre de Goethe au théâtre de la Porte Saint-Martin, et la brillante traduction du texte par Gérard de Nerval, transposé par Hector Berlioz dans ses Huit scènes de la vie de Faust, en 1829 toujours [7]

En six lithographies commentées, Thomas raconte l’histoire d’un jeune employé qui revient dans sa modeste chambre après une soirée passée avec son amie Mélanie dans le cadre d’un spectacle mélodramatique, Le Bourreau d’Amsterdam, que notre employé trouve meilleur que le très célèbre Faust. Il sombre dans un cauchemar dans lequel il tente de sauver sa maîtresse avant qu’il ne rencontre Méphistophélès. Le jeune employé est presque exécuté à Amsterdam et voit avec horreur sa chère Mélanie kidnappée par le Diable. Il est alors réveillé par la concierge qui lui apporte son lait.

Dans ces lithographies, Thomas se moque non seulement du mélodrame parisien en tant que genre, mais encore il met en image les conceptions traditionnelles des cauchemars, phénomène provoqués par l’imagination et/ou certaines expériences physiques. Le chat de l’employé joue un rôle central de ce point de vue puisque le héros croyant embrasser sa bienaimée s’empare nuitamment de son animal de compagnie. Plus loin, il est littéralement oppressé par un cauchemar provoqué en réalité par son chat, accroupi sur son thorax, et qui va jusqu’à marteler sa poitrine avec un pilon.

Le rêveur, la cause de ses rêves et ses visions sont présentés en même temps dans chaque planche : sorte de commentaire ironique sur l’écart entre l’imagination et la vie. Comme dans le Cauchemar de Füssli, le lecteur et spectateur jouit d’une sorte de vision binoculaire ou stéréoscopique qui lui permet d’associer le rêve, le rêveur et son univers référentiel. Dans l’album de Thomas cependant, les visions ne se résument pas seulement à des projections mentales. Elles renvoient de manière explicite à deux modèles scéniques contemporains : le premier est le théâtre de boulevard, et le second la fantasmagorie ‒ comme si les pages de l’album fonctionnaient telles des écrans. Or, les visions, les projections, les fantasmagories sont les paradigmes de l’illustration romantique. Ces dispositifs nouveaux, ces spectacles déploient le sens original, étymologique, du mot « illustrer », à savoir « mettre en lumière ».

Rodolphe Töpffer et le Docteur Festus

Ces diverses composantes se trouvent réunies dans la personnalité de Rodolphe Töpffer (1799-1846) : écrivain, illustrateur, voyageur, dessinateur, auteur de pièces de théâtre et acteur, pour le plus grand bonheur de ses proches [8].

De multiples documents attestent l’importance d’une œuvre spécifique dans la vie et la carrière de l’auteur. Les Voyages et aventures du Docteur Festus compte en effet au nombre des quelques ouvrages que Frédéric Soret (1795-1865), un ami de l’auteur genevois, précepteur des enfants du grand-duc de Saxe-Weimar, montre à Goethe au début de janvier 1831. Le jugement, la caution de Goethe convainc alors Töpffer de lithographier ses histoires autographes et, par conséquent, de les diffuser auprès d’un plus large public.

Rappelons que la première version des Voyages et aventures du Docteur Festus est datée du 14 juillet 1829. Il s’agit d’un petit album oblong comportant 67 pages de textes et de dessins réalisés à l’encre brune ; l’histoire elle-même compte 143 tableaux (ou images) répartis au recto de 65 pages. Tel se présente le volume, conservé au Musée d’art et d’histoire de Genève, que Goethe a tenu entre ses mains.

En 1833, Töpffer entreprend de coucher par écrit son histoire sous forme d’un octavo illustré par une quinzaine de pleines pages lithographiées, et imprimé à 400 exemplaires (plus 33 sur papier fort). L’auteur soumet les épreuves de son texte en prose à des amis qui le déconseillent de le faire paraître, craignant probablement le discrédit que cette folle histoire pourrait jeter sur un honorable professeur de l’Académie de Genève. Töpffer choisit alors de retirer le volume.

Vers 1839-1840, suite au succès de ses autres histoires en estampes autographiées, Töpffer décide de réutiliser l’édition avortée de 1833. Il modifie certains passages du texte, et complète son illustration. Signe de l’audience qu’il a acquise depuis peu, il publie conjointement son volume à Genève chez Ledouble et à Paris chez Cherbuliez et Cie, en 1840 [9]. L’ouvrage en question comporte 160 pages, 23 illustrations dont un frontispice et une carte.

La même année, parallèlement à ce livre illustré, Töpffer met sous presse ‒ chez ce même Cherbuliez qui avait auparavant édité les aventures de messieurs Jabot, Vieuxbois, Crépin et Pencil ‒ une histoire en estampes autographiée qu’il intitule tout simplement Le Docteur Festus, et qui se base sur le manuscrit oblong, dessiné de 1829.

Par rapport à l’album de 1840, et surtout au manuscrit de 1829, le monde des rêves occupe une place prépondérante dans la version en prose [10]. La prééminence de l’onirique se justifie avant tout par le caractère introverti du docteur et son goût du syllogisme. Tout au long de son voyage, il ne cesse de douter de ses expériences. Le héros, en se retrouvant dans son lit à la fin de ses aventures, se demande une dernière fois si ses voyages n’étaient pas qu’un songe : procédé littéraire bien connu dont Sterne, dans le Voyage sentimental, et les romantiques français (Théophile Gautier dans ses récits fantastiques ou Alfred de Musset dans le Voyage où il vous plaira, illustré par Tony Johannot) ont largement tiré profit. Le rêve motive le récit, justifie son excentricité et pose la question des frontières entre réalité et imaginaire. Ainsi, que le héros rêve qu’il voyage ou voyage en rêvant, ce dilemme devient pour l’auteur le prétexte et le sujet même de l’écriture.

D’un point de vue plus général, le récit de voyage sous-tend toute une esthétique de l’écriture et de la lecture, dont les traces apparaissent clairement dans l’épigraphe introduisant tous les albums de Töpffer qui présente la diffusion de l’ouvrage comme un voyage : « Va, petit livre, et choisis ton monde, car aux choses folles, qui ne rit pas, baille ; qui ne se livre pas, résiste ; qui raisonne, se méprend ; et qui veut rester grave, en est maître ».

La première version en prose (non diffusée par l’auteur) du Docteur Festus, était par ailleurs introduite par un petit texte, non repris en 1840, que voici :

« Dans les six livres de cet ouvrage sont racontés les Voyages et les Aventures du docteur Festus, combinées avec les infortunes du Maire, les manoeuvres de la force armée, et les faits concernant Milord et son épouse. Il y a aux confins de la région du sérieux et du raisonnable, un espace vague, immense, peuplé de fantômes extravagants, de visions récréatives, de folles figures, touchant quelquefois à la ligne du vrai, mais n’y séjournant pas. C’est là que je fis une excursion l’an passé et j’en rapportai mon livre. S’il est plat, la faute au voyageur, non au pays. »

L’idée que l’écriture soit comme une sorte de voyage dans la fiction s’inscrit dans le prolongement du vécu d’un auteur qui a toujours associé les deux activités. En effet, de 1825 à 1842, Töpffer entreprend chaque année une ou deux excursions en compagnie des élèves de son pensionnat, d’où sont nés les deux recueils de Voyages en zigzag publiés à Paris en 1844 et 1854. Pour Töpffer, le voyage est ainsi un art de vivre, d’écrire, de dessiner, de zigzaguer, mais aussi de rêver…

Tony Johannot face à J.-J. Grandville

L’un des sens premiers du mot rêver, c’est « errer », dans les sens de la divagation mentale mais aussi physique. C’est sur ce double sens que repose le récit de Töpffer narrant les errances du docteur Festus, ainsi que plusieurs livres illustrés peu après 1840, à Paris. L’un d’eux, composé par Alfred de Musset and P.-J. Stahl (alias Pierre-Jules Hetzel), s’intitule le Voyage où il vous plaira (1842). Il est illustré par l’une des personnalités centrales de l’édition romantique, Tony Johannot. L’autre livre est l’œuvre de son concurrent le plus immédiat, J.-J. Grandville, qui publie en 1844 un volume devenu célèbre : Un autre monde.

Le frontispice du Voyage où il vous plaira montre une foule qui se précipite dans la gueule gigantesque d’une montagne anthropomorphe surmontée par l’allégorie de la fantaisie. Le besoin pressant de voyager, la passion obsessionnelle du dépaysement est thématisé par la préface dans laquelle les auteurs présentent leur œuvre comme un voyage dont ils assument le rôle de guides dans un autre monde : celui des visions du héros, Franz, un rêveur spontané. Franz est évidemment allemand, parce que tous les Allemands sont des rêves : la chose est entendue en France vers 1840.

En deux mots, le jeune homme est un passionné de voyage ; seulement, il doit y renoncer car il s’apprête à se marier. Pour se mettre à l’abri de toute tentation, il décide de jeter au feu sa collection de livres de voyages (Histoire générale de voyages), puis fume une pipe avant de plonger dans un sommeil profond. Alors qu’il a détruit ses rêves de voyage (symbolisés par sa collection de livres), il se retrouve engagé dans un voyage onirique.

Le Voyage où il vous plaira n’est pas sans points communs avec la parodie romantique de Faust par Thomas. On y trouve un jeune homme amoureux, un séducteur méphistophélique, un navire qui sombre et le héros évoluant de manière magique d’une scène, d’un espace à l’autre. La narration est régie par le principe de discontinuité qui caractérise le roman excentrique, tout en présentant des affinités avec le Bildungsroman, le héros réalisant à travers son expérience onirique et cauchemardesque le prix de la vie de tous les jours et de la femme qu’il aime.

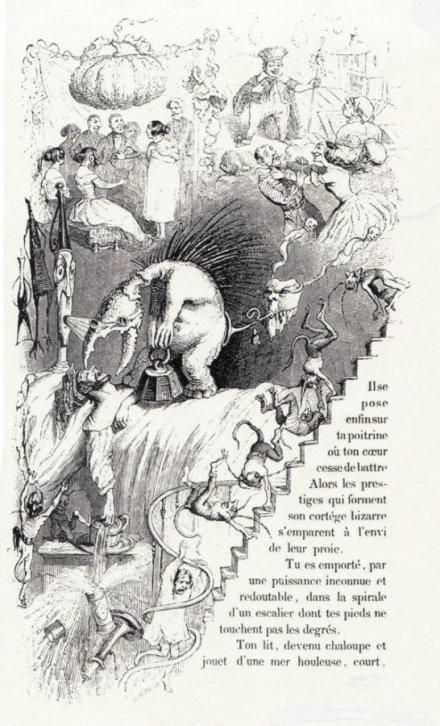

Le Voyage où il vous plaira propose ainsi une critique bourgeoise du romantisme, et ses illustrations doivent être vues comme une parodie de l’iconographie romantique, avec son défilé de monstruosités. Les illustrations jouent dans ce cadre un rôle prépondérant, ceci d’autant plus que l’idée de l’ouvrage revient à Tony Johannot dont les visions graphiques forment la structure de l’ouvrage. Cette préséance inhabituelle de l’image sur le texte est motivée par la discontinuité radicale du récit qui mime le fonctionnement erratique des visions oniriques. En d’autres termes, le Voyage où il vous plaira propose de manière implicite une réflexion sur le besoin de voir : cette pulsion scopique moderne, générée par l’aspiration au tourisme au lendemain des guerres napoléoniennes, alors que l’Europe s’ouvre à nouveau. De manière performative et ironique, le Voyage où il vous plaira assimile la lecture des livres illustrés au dépaysement onirique.

Ce registre graphique a également été exploré par l’autre grande figure de l’édition illustrée romantique, l’un des grands rénovateurs de l’iconographique onirique au XIXème siècle : J.-J. Grandville (1803-1847).

Une forte concurrence oppose alors Grandville à Johannot. Un duel entre les deux artistes sera même évité de justesse vers la fin de 1842, car lorsque paraît le Voyage où il vous plaira, Grandville croit reconnaître une idée originale dont il a fait part à Hetzel. Celui-ci l’aurait en quelque sorte pillé. Les premières livraisons de l’ouvrage fantastique imaginé par Grandville, Un autre monde, sont alors sur le point de sortir de presse. Comme le Voyage où il vous plaira, Un autre monde se réfère au genre du récit excentrique. Certains chapitres du livre, conçu par Grandville, décrivent également les songes des héros de l’histoire ; l’un d’eux s’intitule d’ailleurs « Les métamorphoses du sommeil ». L’important, dans ces deux ouvrages concurrents, réside dans la part exceptionnellement importante de l’image dans l’élaboration du récit, et dans l’engagement personnel de l’illustrateur, cheville ouvrière du projet. En effet, face à un monde peuplé de visions oniriques, la plume de l’écrivain ne peut se passer de la collaboration active du crayon de l’artiste : tel est bien l’enjeu du Voyage où il vous plaira et surtout d’Un autre monde qui, comme les rêves, s’imposent d’abord par l’image et réduit le texte au rôle de commentaire descriptif ou narratif [11].

On sait par ailleurs que Grandville portait un grand intérêt aux songes. Près d’une vingtaine de dessins et gravures le confirment. Dans une esquisse à la plume datant des environs de 1829, l’artiste se représente endormi à sa table de travail, dans une position calquée sur le célèbre autoportrait de Goya dans les Caprices. Une foule d’animaux et de créatures hybrides l’entourent, émanations de ses rêves et de son œuvre nichées dans son atelier, faisant de la musique, jouant sur son mobilier, urinant sur ses affaires.

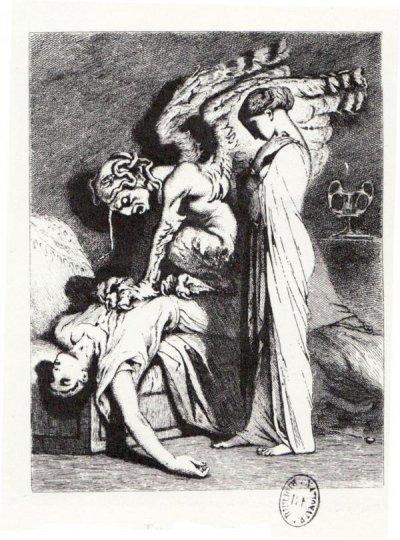

Un autre cauchemar vraisemblablement contemporain décrit un monstre vampirique, dressé, menaçant un dormeur qu’il domine par sa taille gigantesque. La Caricature du 21 juillet 1831 reproduit une lithographie intitulée le Cauchemar du Préfet de police ou la conspiration des cannes et des parapluies, déclinaison du Cauchemar de Füssli (notez la jument qui regarde le préfet tourmenté). Nous retrouvons cette référence dans une gravure sur bois des Petites misères de la vie humaine (1843), où l’incube (ou serait-ce un succube ?) portant le même nom que l’esprit malin du roman de Nodier en 1821. « Smarra » repose sur le ventre d’un rêveur qu’il charge encore d’un poids additionnel : une allusion au sens premier du concept de cauchemar.

Deux remarques encore à propos de cette image. Premièrement, elle renvoie à une conception matérialiste des phénomènes oniriques déclenchés par des processus somatiques ; en effet, le dormeur plonge par inadvertance ses doigts dans une tasse, ce qui provoque chez lui des rêves d’eau, et le coussin glissant à terre suscite des visions de chute spiralée. Ensuite, le format rectangulaire, en hauteur, de la page, et l’insertion de l’illustration dans le fil d’un récit invite le dessinateur à rechercher des solutions graphiques spécifiques qu’il est en train d’explorer.

En effet, alors que les illustrations de Johannot ne diffèrent pas des schémas de présentation traditionnels, goyesques ou fussliens, pour résumer les deux modèles essentiels du XIXe siècle, le corpus de rêves que Grandville dessine vers la fin de sa vie et qui se trouvent en partie dans Un autre monde et dans le Magasin pittoresque, sont proches de la lignée plus rare des rêves d’artistes dont le caractère individuel est restitué sous la forme d’un témoignage visuel, illustrant une expérience onirique réellement vécue ou du moins donnée comme telle : une expérience que l’on a cherché à rattacher à la personnalité et à la vie de Grandville et à la légende de l’artiste mort fou de douleur [12]…

Annie Renonciat a mis en relation le premier rêve d’angoisse avec le fait qu’à la naissance de Grandville, la famille décide de l’appeler en famille « Adolphe » en souvenir de son frère aîné, décédé à l’âge de cinq ans peu avant la venue au monde de l’illustrateur en 1803. Le meurtre qui déclenche le cauchemar en question serait-il la liquidation symbolique d’un frère que Grandville, las de la vie, renonce à faire exister ? L’éditeur Edouard Charton, dans une note accompagnant la publication des deux rêves, est le premier à associer directement ces dernières œuvres au décès de l’artiste et à la perte tragique de sa première femme en couches, Henriette, et de trois de ses enfants. En effet, fin janvier 1847, le troisième fils de son premier mariage, Georges, meurt. La chronologie est impitoyable et la correspondance de l’artiste montre à quel point la présence de la mort le hante dans les années 1840. Comme le dit l’artiste lui-même dans sa correspondance – heureusement conservée dans ces années ‒, c’est tout un pan de la vie de Grandville qui est anéantie fin janvier 1847. Les deux rêves illustrés de Grandville ont été réalisés peu après (la première des deux lettres date du 26 février). Et l’artiste décède quelques jours plus tard, le 17 mars 1847.

Le vocabulaire employé par Grandville dans l’explication de ce rêve et le caractère répétitif de sa correspondance avec l’éditeur du Magasin pittoresque présentent des analogies étonnantes avec les deux rêves illustrés qui leur sont strictement contemporains. Et lorsqu’il écrit : « j’aurais beau fuir, je ne pourrais éviter la mémoire du cœur », on ne peut s’empêcher de penser au meurtrier de Crime et expiation, poursuivi par l’œil de sa culpabilité. Autant d’éléments qui semblent transposés dans le récit et les images du cauchemar illustré dans le Magasin pittoresque.

Ces angoisses morbides que Grandville subit sans pouvoir remonter à leur source (la mort d’Adolphe, son frère aîné et son double,) sont toutefois inhibées par le travail du rêve : par les processus primaires de symbolisation (déplacement, condensation), et par l’élaboration secondaire, qui a pour fonction de créer des liaisons entre les morceaux de contenus et enlever au rêve son apparence d’absurdité et d’incohérence. La fonction des processus secondaires est connue : ils réduisent le développement de déplaisir que peuvent susciter des représentations cauchemardesques. La forme d’explication adoptée par Grandville dans le commentaire de ses deux rêves illustrés semble répondre au même besoin. D’une part l’artiste met à distance le rêve en créant une fiction : le rêveur, criminel accompli ou en pensée. D’autre part, il se désinvestit du drame qui s’y joue en usant d’un ton détaché et parfois désinvolte (surtout vers la fin du récit). Enfin, il donne à ce rêve un sens qui est moral et une valeur qui est esthétique en soulignant le caractère inédit et novateur de son œuvre : « Jusqu’ici jamais, je crois, dans aucun ouvrage d’art le rêve n’a été ainsi compris et exprimé », déclare-t-il à son éditeur. Il insiste ainsi sur le caractère construit, ludique de ses dessins qui décrivent une histoire avec un début et une fin, et des éléments récurrents comme la croix ou la fontaine qui ouvrent et bouclent le récit.

Par la mise en évidence de « l’art de ces déformations et réformations des signes », l’art de ces transitions, Grandville insiste sur ce qu’il appelle des « tours de force de l’esprit » ou un « petit tour de passe-passe » dans le second rêve qu’il propose au Magasin pittoresque : éloge du caractère ingénieux de sa pratique et de la « difficulté » (le terme revient dans les deux lettres) de l’exercice. Ce travail artistique fonctionne comme le travail du rêve, par métaphores et transitions visuelles, et son rôle est lui aussi inhibiteur ; il oppose à l’angoisse du cauchemar le jeu contrôlé d’une narration par l’image, dont l’auteur dérive un plaisir ludique mêlé d’autosatisfaction. La créativité artistique participe également au travail de deuil de Grandville qui se réinvestit progressivement dans un objet médiateur et compensatoire : son œuvre.

Une série d’esquisses conservées au Musée des Beaux-Arts de Nancy (dont une sur laquelle l’artiste a noté « Métamorphoses de la nuit ») et plusieurs gravures d’Un autre monde (l’Apocalypse du ballet ou les Métamorphoses du sommeil) présentent également des tentatives inédites de narration par l’image sous l’apparence de suites métamorphiques. Tandis que Rodolphe Töpffer disposait d’albums « à l’italienne » pour mettre en scène ses « histoires en estampes », Grandville, lui, travaille le plus souvent dans des formats in-octavo. Or comment dérouler une séquence sur une telle page si ce n’est sous forme d’une courbe sinusoïdale ? La spirale est, en quelque sorte, la figure même du déroulement. Pour l’artiste, la grande difficulté de l’exercice réside toutefois dans la nécessité de donner un sens à ces transformations, c’est-à-dire de dépasser les analogies purement formelles pour produire une séquence narrative et conceptuelle cohérente.

Comme le dit Freud, le rêve ne communique pas, il se contente de transformer. Dans l’éventail des images proposées par ce « magasin pittoresque » à la fois encyclopédique, populaire et sérieux, celles de Grandville occupent une place à part : celle de la fantaisie instructive. D’où l’exigence, certainement formulée par Charton, d’un « sens moral » justifiant la présence des deux rêves illustrés, ainsi que la requête de Grandville exigeant que le commentaire de ses deux songes précise comment les lire (de haut en bas), et ses efforts pour expliquer de manière pseudo-scientifique les processus oniriques et investir d’un caractère exemplaire ces deux images anecdotiques. Pareille au travail des songes, l’illustration a pour tâche de transformer des récits ou des idées en images. Ici, c’est l’illustrateur propose le discours de l’œuvre et qui en souligne l’importance : « Je joins en outre cette espèce de commentaire ou d’explication que je vous prie de ne pas égarer ou laisser emporter », écrit-il à Charton au début de la lettre décrivant le premier rêve. Ces deux gravures participent en définitive de la stratégie professionnelle développée par Grandville et qui confirment la démonstration opérée par Un autre monde : renverser la domination de la plume de l’écrivain sur le crayon de l’illustrateur.

Illustration et optique

Entre le printemps et l’automne 1849, Nadar publie dans la Revue comique, journal satirique dirigé par Charles Philipon, un récit graphique, Mossieu Réac, en réaction à la politique réactionnaire de Louis-Napoléon. Dans le cadre de ce récit, M. Réac vit trois rêves, l’un de réussite économique, le second d’angoisse face à l’émergence de la République rouge, et le dernier de bonheur parce que la Monarchie de Juillet est restaurée. En parallèle, Nadar publie dans la Revue comique quatre dessins intitulés Rêve d’un réactionnaire, et une nouvelle : Les trois rêves de Mossieu Réac. L’un de ces rêves se déroule au Louvre. Mr Réac y admire les œuvres de Gérard, Girodet et Guérin – tableaux qui s’évanouissent (Réac compare ce phénomène optique à un théâtre d’ombres). Le personnage pénètre alors dans les toiles sous l’effet d’un « nouveau jeu de fantasmagorie » [13]…

L’intrigue du rêve vécu par M. Réac est complexe et volontairement confuse. Le plus significatif dans ce morceau journalistique quelque peu anecdotique, c’est la manière dont le récit associe l’onirisme aux registres du spectacle et de la fantasmagorie. Cette dimension occupera peu après les recherches d’un scientifique, Hervey de Saint-Denys (1823-1862), dans son livre pionnier intitulé Les Rêves et les moyens de les diriger, en 1867. Il y analyse ce qu’il appelle le « panorama des songes ». L’auteur compare les visions nocturnes à des spectacles de lanterne magique et relève que certaines « projections oniriques » résultent de la superposition de deux plaques de verre : une comparaison technique qui correspond exactement à ce processus de l’inconscient que Freud qualifiera plus tard de « condensation ».

Il faut toutefois relever qu’à quelques exceptions près (dont Grandville fait partie), et ceci jusque dans les années 1860, les rêves, dans les arts graphiques, fonctionnent avant tout sur le plan illustratif et allégorique. Dans le dernier tiers du siècle, le « néoromantisme » qui anime la génération symboliste approche le phénomène du rêve avec plus d’intensité et de combativité, afin de tourner ostensiblement la page naturaliste. Avec l’album lithographique d’Odilon Redon, Dans le rêve (1879), les visions de la nuit ne prêtent guère à rire et résument à elles seules le crédo baudelairien de l’art comme tissu de suggestions et de correspondances.

Tant dans Les Trois Rêves de Mossieu Réac que dans l’album de Thomas parodiant le Faust mis en image par Delacroix, la métaphore scénique et optique joue un rôle central. Les théâtres d’ombre (sur lesquels Grandville a travaillé), la lanterne magique, les fantasmagories ont servi de modèles conceptuels et optiques. Ils ont stimulé les formes de la narration visuelle, souvent en les brisant, en les faisant éclater de manière excentrique. Or, le médium au centre de ces interactions plastiques est cet objet si caractéristique du romantisme et de la culture visuelle du XIXe siècle : le livre illustré, qui a été le support d’une nouvelle manière de voir. L’incroyable prolifération de publications illustrées a donné naissance à un nouveau besoin de distraction visuelle. L’édition romantique a non seulement favorisé l’émergence d’un type de représentations « multifocales », mais encore elle a développé des procédés inédits dans le domaine de la représentation séquentielle et de la narration visuelle. En deux mots, l’édition illustrée romantique fut, en son temps, une véritable « machine à rêver », comme le seront au siècle suivant la bande dessinée et, plus encore, le cinéma.

Philippe Kaenel

[1] Sur le rêve romantique, voir : Albert Béguin, L’Âme romantique et le rêve : essai sur le romantisme allemand et la poésie française, Paris, J. Corti, 1979 (1937) ; Jean Pierrot, Le Rêve, de Milton aux Surréalistes, Paris, Bordas, 1973 ; Ingrid Schuster-Schirmer, Traumbilder von 1770-1900 : von Traum-Allegorie zur traumhaften Darstellung, Bremen, 1975 (thèse, Bonn, 1974) ; Yannick Ripa, Histoire du rêve : regards sur l’imaginaire des Français au XIXe siècle, Paris, Orban, 1988.

[2] Concernant le rêve en gravure, notamment sur Grandville, Redon et tant d’autres, voir Stephanie Hereaus, Traumvorstellung und Bildidee. Surreale Strategien in der französischen Graphik, Berlin, Reimer, 1998.

[3] Jacques Bousquet, Les Thèmes du rêve dans la littérature romantique : France, Angleterre, Allemagne. Essai sur la naissance et l’évolution des images, Paris, M. Didier, 1964.

[4] Voir l’excellent dossier réuni par Nicolas Powell, The Nightmare. Art in Context, London, Penguin Press, 1973, et bien sûr Jean Starobinski, « La vision de la dormeuse », Trois fureurs, Paris, Gallimard, 1974, 129-162.

[5] Dana Z. Andrus, « Some implications for another reading of Henry Fuseli’s The Nightmare », Gazette des beaux-arts, décembre 1995, p. 235-252.

[6] Voir le corpus réuni par Pascal Dupuy, dans L’Angleterre face à la Révolution : la représentation de la France et des Français à travers la caricature, 1789-1802 (thèse, Université de Rouen, 1998).

[7] Philippe Kaenel, « The dream ridiculed : illusion, allusion, parody and the graphic arts », Librarium, 2005, p. 185-202.

[8] Sur Töpffer, voir Daniel Maggetti et al., Töpffer, Genève, Skira, 1996 ; Thierry Groensteen, Benoît Peeters, Töpffer : l’invention de la bande dessinée, Paris, Hermann, 1994 ; Philippe Kaenel, Le Métier d’illustrateur 1830-1880. Rodolphe Töpffer, J.-J. Grandville, Gustave Doré, Genève, Droz, 2004 ; David Kunzle, Father of the Comic Strip : Rodolphe Töpffer, Jackson, University Press of Mississippi, 2007 ; Thierry Groensteen, M. Töpffer invente la bande dessinée, Bruxelles, Les Impressions nouvelles, 2014.

[9] La Bibliothèque publique et universitaire de Genève, elle, possède deux exemplaires du premier chapitre de l’édition de 1833. La version de 1840 existe dans une réédition par Slatkine (Genève, 1986).

[10] Sur Töpffer, le Docteur Festus et le rêve, voir : Philippe Kaenel, « Les Voyages et aventures du Docteur Festus de Rodolphe Töpffer : d’une histoire en estampes à un livre illustré », L’Illustration. Essais d’iconographie, Paris, Klincksiek, 1999, p. 39-67.

[11] Sur Grandville, voir notamment Annie Renonciat, La Vie et l’œuvre de J.-J. Grandville, Courbevoie, ACR Editions, 1985 ; Philippe Kaenel, Le Métier d’illustrateur 1830-1880, op. cit. Et récemment : Ségolène Le Men, Jan Ceuleers, Grandville. Un Autre Monde, Paris, Editions de l’Amateur, 2011.

[12] Philippe Kaenel, « Les rêves illustrés de J.-J. Grandville (1803-1847) », La Revue de l’art, No.92, CNRS, 1991, p. 51-63.

[13] Je reprends ici quelques conclusions de mon article, « The dream ridiculed… », 2005.