le kat entre l’art et la vie

[Mars 2014]

En dépit de leur petite taille, et nonobstant l’ingénuité de Krazy, les animalcules d’Herriman sont des personnages gonflés de leur importance.

D’abord parce qu’ils sont les héritiers – selon une mystérieuse filiation qui n’est pas celle du sang – de fameux prédécesseurs : Roméo et Juliette, Antoine et Cléopâtre, Ptolémée… Et l’origine de la scène qu’ils rejouent inlassablement se perd dans les temps les plus reculés, comme l’atteste la page du 7 novembre 1926, où elle apparaît figurée sous la forme de gravures (?) inscrites dans la roche depuis des millénaires.

Importants, ils le sont ou se veulent tels en ceci aussi qu’ils font exécuter leur portrait, à la manière des fils et filles des plus nobles familles.

Le 26 novembre 1916, c’est d’abord Ignatz Mouse qui joue les modèles dans l’atelier de l’artiste peintre Mr Michael O’Kobalt. Et le 11 mars 1923, c’est Krazy qui, à son tour, prend une pose avantageuse devant Señor Pintor Pintura, peintre de luxe originaire du Mexique.

À plus de six ans d’écart, l’un et l’autre se retrouvent en possession de leur portrait, qu’il leur faut ramener à leur domicile. Mr O’Kobalt assure la livraison, grâce aux bons soins d’un convoyeur qui n’est autre que… Krazy Kat. Tandis que Señor Pintura remet l’œuvre à son commanditaire, qui doit la porter lui-même. C’est donc, dans un cas comme dans l’autre, notre kat qui joue les transporteurs. La similitude entre les deux planches ne s’arrête pas là ; car le fond de l’affaire est à chaque fois que le portrait va entraîner une confusion entre l’original et la copie.

Le cadre du portrait qui représente Ignatz est en fait un caisson, à l’intérieur duquel le véritable souriceau va se loger, de sorte que Krazy le transportera à son insu en même temps que le tableau qui le représente. Et il adviendra naturellement que, profitant d’une pause, Ignatz-le-vrai lancera une pierre à la tête de sa victime désignée. Et cette dernière, aussitôt, de s‘extasier : voilà un portrait si criant de vérité qu’à l’instar de l’original, il lui a témoigné son affection à sa manière habituelle !

Dans l’autre planche, c’est donc son propre portrait « grandeur nature » que charrie le Kat. Il le pose contre une palissade, à l’endroit où celle-ci ménage un trou, le temps d’une petite conversation avec Offissa Pupp. Et Ignatz qui, passant de l’autre côté, aperçoit la toile, s’écrie : « It’s him ! » S’ensuit un jet de brique qui perce la toile, atteignant la nuque du Kop.

Les représentations données comme telles à l’intérieur d’un récit en images ont naturellement une dimension réflexive. Images dans l’image, elles en questionnent à la fois l’artificialité et l’efficience.

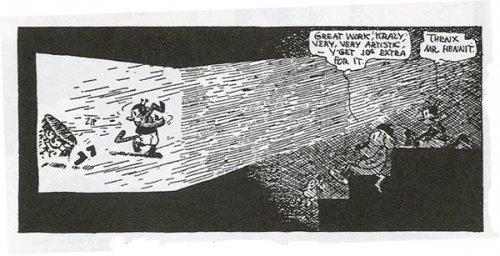

Le 10 mars 1918, Herriman fait jouer ses « acteurs » habituels dans un film burlesque écrit, réalisé et produit par « Max Hennit ». Ignatz est la star, mais – le renversement est de taille − c’est Krazy, simple acteur de complément, qui lui jette une tarte à la crème. L’écran de cinéma est ainsi donné comme une autre scène, où l’ordre du réel peut être transgressé. Le cinéma est, à sa manière, un carnaval : l’ordre peut y être transgressé, les rôles sociaux s’échanger.

Cette fois encore, la planche susdécrite va trouver un écho quelques années plus tard. Le 17 janvier 1926, nos héros sont à nouveau réunis devant la caméra du même réalisateur [1]. C’est Ignatz, cette fois, qui doit lancer la tarte à la figure de Krazy, mais Offissa Pupp s’y oppose formellement. À moins que l’on ne remplace la tarte par un projectile plus inoffensif : un « gâteau-éponge ». Las ! Il n’y a qu’une chose qu’Ignatz veuille lancer, et c’est une brique. La page se termine par une vue du Kop donnant de la matraque sur la tête d’Ignatz, une vraie scène de film burlesque ! Mr Hennit apprécie, tout comme le Kat : « Kom ils jouent komikment pour les images qui bougent, ces deux-là » [2].

En 1926, l’art cinématographique est seulement sur le point de devenir parlant. La bande dessinée a sur lui cet avantage de permettre à ses « acteurs » de s’exprimer directement, au moyen des bulles. Elle est un média « audiovisuel » (si l’on peut dire) complet. Quant à la limite entre les images fixes et les « images qui bougent », elle paraît bien incertaine. N’est-ce pas précisément un mouvement, le lancer de brique − le plus souvent décomposé en trois phases : lancer, vol du projectile (« zip »), réception − qui sert de noyau invariant à l’action ?

De la même manière que les personnages de Krazy Kat sont « parlants », ils sont aussi supposés bouger à l’intérieur de l’espace scénique qui les accueille. Les personnages sont donnés comme « vivants », chaque dessin valant pour un prélèvement opéré sur le continuum spatio-temporel au sein duquel ces acteurs de papier s’ébattent et interagissent.

Les seules images qui sont, a priori, statutairement immobiles sont les images d’images, les portraits, les représentations données comme telles. Mais la frontière est poreuse entre les cases qui donnent accès au monde diégétique et les icônes (peintures, affiches, photographies) censées être des objets physiques participant de ce monde. En effet, la bande dessinée n’a de cesse d’engager les images figées qu’elle cite dans un processus d’animation. « Les dessinateurs cherchent très souvent à réduire cette fracture [entre la case « citante » instable et la case « citée » inanimée] au sein de l’image. Comme s’ils voulaient venir à bout d’une icône qui résiste… », écrivions-nous naguère, Thierry Smolderen et moi-même, dans un article intitulé « Tableaux vivants » [3] Les héros de Gasoline Alley et bien d’autres personnages de comics se sont promenés dans des décors cubistes, futuristes, pointillistes ou surréalistes ; d’autres, tel Edouard, héros d’un récit de Pichard et Andrevon, ou, dans le Fantôme espagnol de Willy Vandersteen, Bob, Bobette et Lambique, pénétraient littéralement dans un tableau célèbre (respectivement le Bain turc d’Ingres et les Noces villageoises de Breughel), démontrant qu’une toile peinte n’était rien d’autre pour eux qu’une fenêtre ouverte sur un monde habitable. [4]

Emblématique, à cet égard, est la Sunday page du 4 septembre 1927 : « Trois maîtres anciens, un “interlude”, et quelque chose de moderne ». Les trois cases du haut sont des tableaux, richement encadrés, figurant les trois « héros » de la geste herrimanienne. Avec son sceptre, son large col et son manteau, Krazy est portraituré en Majesté. Et la grande case du milieu montre les trois mêmes protagonistes engagés dans l’enchaînement d’action dont ils sont prisonniers comme d’une fatalité.

Autrement dit : rien ne sert d’essayer de les figer, il faut qu’Offissa Pupp arrête Ignatz après que celui-ci ait lancé sa brique à la tête de Krazy. Cette nécessité supérieure s’impose à eux et les fait, littéralement, sortir du tableau. Ainsi, l’œuvre du « maître ancien », contaminée par un procédé moderne, s’est muée en une image-qui-bouge.

Dans un comic strip, l’image ne se contente jamais d’être descriptive, elle est d’emblée et nécessairement narrative. C’est toujours la Renaissance italienne (Alberti) qui a raison contre les Flamands du XVIIe.

Il arrive également que nos trois larrons se peignent les uns les autres ; et les images, alors, se font trompeuses.

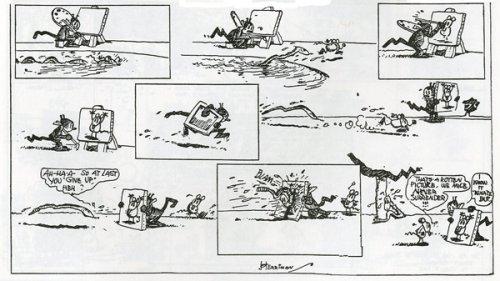

C’est d’abord, le 25 juillet 1920, Krazy qui peint Ignatz. Notre Kat a installé son chevalet dans la nature. Sa toile est encore vierge quand il est témoin d’une scène inhabituelle : Ignatz passe en courant à côté de lui, poursuivi par « Phillip P. Phang » le serpent, qui s’est mis en tête de l’avaler tout cru. Pour sauver son « l’il ainjil », Krazy, plus rapide que l’éclair, ébauche un portrait de la souris et lui prête le geste de lever les bras en l’air, en signe de reddition. Il ne lui reste plus qu’à interposer la toile entre le prédateur et sa proie. Tel les oiseaux venus picorer les raisins peints par Zeuxis, le serpent se laisse tromper par l’image, se précipite et… s’y casse le nez. Pourtant Ignatz n’est pas content : une souris, assure-t-il, ne se rend jamais à l’ennemi. Ce mouvement n’est pas le sien. Mais c’est, en vérité, toute la scène qui est « fausse » :Ignatz est né pour être un agresseur, non une victime.

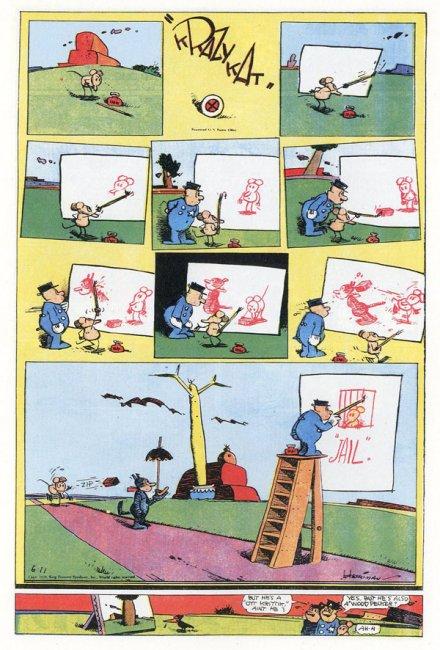

Le 24 mai 1936, ce sera au tour d’Offissa Pupp de se mettre au pinceau. Il est très fier de sa toile, qui figure Ignatz prisonnier, en cellule. Tandis que le Kop s’interroge encore sur le meilleur emplacement où accrocher son « chef-d’œuvre », Krazy suit les conseils de Mrs Kwak-Kwak et l’accroche lui-même par-dessus la fenêtre de la prison. Ignatz est libre et le voilà pourtant qui apparaît à sa place habituelle, derrière les barreaux. Repassant par là, le Kop n’y voit que du feu : content de voir Ignatz sous bonne garde, il ne reconnaît pas sa propre œuvre, confondant, à son tour, la copie avec l’original.

Cet épisode semble rebondir un an et demi plus tard, dans la page du 7 novembre 1937. Deux tableaux sont accrochés côte à côte, sur un mur. L’un représente Ignatz ; l’autre, plus petit, une brique. Offissa Pupp juge la ressemblance criante. Ne dirait-on pas, dit-il à Krazy, que ce félon est sur le point de lancer ce projectile sur votre auguste caboche ? En effet. À peine le Kop s’est-il éloigné qu’Ignatz s’anime, se saisit de la brique et accomplit son habituel forfait. De retour sur la « scène de crime », le Kop constate que celui-ci a été perpétré « sous le déguisement de l’art ». Aussitôt il châtie le coupable en usant des mêmes artifices : la brique réintègre son cadre et se retrouve, tout comme Ignatz, recouverte d’une rangée de lignes verticales figurant des barreaux.

Mais le lecteur continue d’hésiter : s’agissait-il d’une vraie souris (dans ce cas comment Ignatz et le policier ont-ils pu se croire face à une image en deux dimensions ?) ou faut-il croire au prodige d’une image fixe transformée pour un temps en image qui bouge ? Les deux hypothèses sont aussi suspectes l’une que l’autre. La force de la scène réside dans son irréductible indétermination.

Herriman continuera de creuser cette veine plus avant, pour aboutir à la fameuse planche du 11 juillet 1939.

Ignatz est en possession des instruments du cartoonist : un pinceau, un pot d’encre. Il trace dans le vide ce qui apparaît littéralement comme une case-écran : un rectangle délimitant une surface qui oblitère une portion du paysage et fait surgir un support là où il n’y avait rien. Ou, pour le dire avec d’autres mots, Ignatz a gommé une partie de la case et rendu cette zone à la fois à sa blancheur première et à sa planéité. Il se dessine, puis la brique, puis le Kat. Et c’est alors qu’il a cessé d’intervenir sur son « œuvre » que celle-ci s’anime sous les yeux du Kop médusé. Une nouvelle fois, il a suffi de réunir les ingrédients du drame pour qu’à l’instar d’un mécanisme qui se remonterait tout seul, celui-ci s’accomplisse comme par magie. Plein de bon sens, l’officier de police réplique sur le même terrain. Il se saisit du pinceau, trace à son tour un cadre et y représente Ignatz derrière les barreaux de la prison. Pour que le simulacre soit plus convaincant, il est monté sur un escabeau : ainsi la fenêtre de la cellule se trouve-t-elle à la hauteur « réglementaire ». Mais pendant qu’il est tout occupé à accomplir son devoir de gardien de l’ordre, il ne voit pas ce qui se passe dans son dos. La représentation l’aveugle et le détourne du réel.

Le 28 février 1943, enfin, nos trois amis vont être confrontés une ultime fois à la question de la représentation picturale et aux mystères de la mimésis. Krazy paraît en premier, face à la toile vierge. Quel autre modèle que lui-même ? D’un pinceau sûr, il se peint. Et disparaît aussitôt du champ, comme si la surface l’avait absorbé, comme s’il était devenu son effigie. Puis vient Ignatz qui, tout aussi narcissique, se peint à ses côtés et s’évanouit pareillement. Enfin le Kop vient compléter le tableau. Le trio est réuni sur la toile, figé comme au garde-à-vous. Cette fois, l’image dans l’image ne s’anime pas. C’est sans doute qu’il y manque un élément indispensable : la brique. Mrs Kwak-Kwak vient à passer, qui s’extasie devant ce « morceau d’art ». Puis, dans la grande case terminale, elle contemple avec le même émerveillement les trois « modèles ». Or ceux-ci paraissent étrangement tétanisés, incapables, pour une fois, de s’engager dans l’action attendue, comme si le détour par la toile les avait figés, muséifiés. (Dans la frise du bas reparaît le serpent qui confondait, on s’en souvient, l’apparence et la réalité.) La contamination s’est accomplie à rebours. Au lieu que la vie gagne le tableau, c’est l’art qui a eu raison du vivant. D’ailleurs, l’épais cadre noir qui cerne cette image atteinte de raideur cadavérique lui donne les allures d’un faire-part.

Plus haut, la deuxième bande, avec ses deux cases en forme d’oculus et le rectangle blanc du milieu jetant un pont entre elles, avait, elle, des airs de paire de lunettes géante, comme pour nous inviter à voir nos héros autrement.

Avec les yeux de l’art.

Thierry Groensteen

[1] Herriman s’est-il souvenu de cet éphémère figurant ébauché huit ans plus tôt ? Il semble plus probable que cette nouvelle planche lui ait été directement inspirée par la relecture de la page ancienne, dont il voit la possibilité de proposer une variante. Et peut-être beaucoup de pages de Krazy Kat sont-elles nées selon ce même processus de retour sur son propre travail.

[2] Krazy Kat, volume 1, Les Rêveurs, 2012, p. 73.

[3] Cf. Thierry Groensteen et Thierry Smolderen, « Tableaux vivants », Les Cahiers de la bande dessinée, No.68, mars-avril 1986, pp. 91-97.

[4] On se souvient, par ailleurs, de la « naissance de Spirou », c’est-à-dire de la création du personnage à la une du premier numéro de l’hebdomadaire éponyme : un simple dessin réalisé par le maître Rob-Vel prenait vie après que celui-ci l’eût aspergé d’« eau de vie ».