labilité infernale du dessin : à propos du {conte démoniaque]

[Juin 2020]

Conte démoniaque, d’Aristophane (L’Association, 1996), jouit d’une reconnaissance peu commune dans le cercle des amateurs de bande dessinée. Ce prestige atteste la singularité de cette œuvre hors-norme entourée d’une aura de mystère : bien que publiée en 1996, sa complexité, aussi bien narrative que graphique, invite à une expérience de lecture déroutante qui n’a rien perdu de sa force et qui continue encore aujourd’hui de désarçonner. Denses, sombres et brutales, ces planches révèlent l’impétuosité d’un jeune auteur engagé dans une réalisation ambitieuse et transgressive. Elles concentrent ses fébrilités, sa ténacité, sa maturation et sa capacité à toujours rester sur le fil du rasoir, à savoir constamment se mettre en danger pour se renouveler, se réinventer et ne surtout pas tomber dans le maniérisme ou le savoir-faire.

Dans une lettre adressée à Thierry Groensteen, Aristophane se confie sur l’accomplissement esthétique qui se formule à travers le processus créatif de cette œuvre : « je ne désespère pas, avec le Conte démoniaque, d’avoir une pensée qui s’affermit » et, quelques lignes plus loin, « le changement de mon dessin est dû, je crois, à un changement d’influence ou plutôt maintenant à une absence d’influence [1] ». La fougue visuelle qui se déploie dans l’album accède ainsi à une forme d’autonomisation stylistique qui se nourrit de l’atmosphère infernale des limbes furieux représentés. En effet, une attraction puissante meut ces images marquées par la versatilité du dessin. Foncièrement expérimentale, cette constante mobilité iconique peut se lire comme un signe d’épanouissement auctorial. Elle enrichit considérablement la représentation d’une grande sophistication qui peut rendre l’accès à ce livre quelque peu difficile.

En effet, plusieurs critiques formulées sur cette œuvre se recoupent sur l’extrême densité du dessin qui confine pour certains à l’opacité. Renaud Chavannes entrevoit même une dualité entre l’image et le texte, indiquant que le récit textuel se fait « très souvent le vecteur essentiel pour la compréhension du récit [2] », mettant de côté le dessin présumé trop obscur pour soutenir, accompagner ou assumer l’énonciation. Prenant le rebours de ce commentaire [3], nous proposons une lecture essentiellement graphique de cet album et souhaitons explorer la richesse de l’image qui donne forme à l’enfer en l’incarnant autant figurativement que plastiquement. Pour ce faire, nous scinderons notre analyse en deux : nous commencerons par étudier comment la représentation des personnages détermine un mode de figuration diabolique puis, plus largement et plus longuement, comment l’instabilité du dessin qui se recompose sans cesse figuralise la fièvre ardente qui habite ce récit. Nous essaierons ainsi d’observer comment les luttes intestines qui agitent ces lieux s’élaborent dans l’image, comment le dessin de l’auteur incarne les desseins incertains des créatures démoniaques, comment le trait d’Aristophane condense en lui-même une poétique infernale.

Avant de commencer notre parcours, résumons succinctement ce récit épique. En tournant les premières pages de cet épais album à la couverture carmin, le lecteur pénètre dans les antres des enfers en même temps qu’une nouvelle arrivée de damnés. Il découvre un palais aux voûtes démesurées peuplé de créatures diaboliques, sadiques et monstrueuses. Des lieutenants de Satan examinent alors cette fournée d’âmes déchues et provoquent une rixe, marquant le début des hostilités entre les grandes armées de l’enfer qui aboutira à la destruction de cet univers. Conte démoniaque narre ainsi les divers événements de cette escalade apocalyptique, de cette entropie autodestructrice.

Déformations figuratives : l’altérité comme esthétique infernale

Les visages, et les actes de ces diables ne devraient-ils pas nous pétrifier ?

Conte démoniaque, p. 107.

Aristophane convie le lecteur à parcourir les contrées de l’enfer et à se familiariser avec les créatures qui les peuplent. Ces démons innombrables se distinguent tous visuellement, ce qui permet l’introduction d’un grand nombre de protagonistes dont l’accumulation rend, durant les premières pages de l’album, l’identification quelque peu difficile. Pour incarner ces hordes démoniaques, l’auteur met en place une convention graphique qui leur attribue un corps humain dénudé (quelques démons sont munis d’armures dont l’anachronisme ou la singularité plastique jouent comme une seconde peau). Ces créatures infernales se rassemblent ainsi sous l’unité d’une anatomie anthropomorphe faite d’os, de peau, de chair, d’organes et de sang. Dépourvus de parure, ces corps se dévoilent dans un dépouillement complet, offrant au regard l’intimité de leur plastique : ce qui relève d’ordinaire de l’intime ne l’est donc plus et se trouve exhibé aux yeux de tous. Cette nudité collective contribue à révéler les malformations physiques qui gangrènent ces êtres et signent leur perverse nature. En effet, si les corps s’harmonisent autour de la figure humaine, ils se distinguent par les multiples altérations de ce modèle, par les anomalies figuratives que l’artifice du costume aurait masquées. Le visage constitue la partie du corps soumise au plus grand nombre d’altérations. Aucun démon n’arbore de faciès humain dans son intégrité : ils se découvrent tour à tour pourvus de gueules d’animaux, d’agrégats de visages difformes, de têtes cornues, robotiques ou simplement déformées. D’autres fragments anatomiques se trouvent aussi détournés, déformés ou greffés : ces monstres possèdent des ailes, des pattes d’animaux, des queues ou des griffes, et certains disposent d’animaux (serpent ou moineau par exemple) en lieu et place du pénis. De nombreuses créatures infernales sont hermaphrodites et portent divers attributs sexuels, formant des corps antinomiques : certains disposent d’un pénis et deux seins, d’autres d’un torse masculin et d’un vagin, tandis que d’autres cultiveront l’indifférenciation, évoquant alternativement une figure féminine et une figure masculine.

Ainsi, ces corps nus aux muscles saillants, dont le dépouillement esquisse une ode à l’anatomie humaine, accusent un grand nombre de déformations qui dessinent d’étranges montages morphologiques, de curieux collages corporels. En même temps que le corps humain est célébré pour ses qualités esthétiques, il est dégradé en son intégrité figurative. Bien que la nature composite de ces silhouettes signe leur immoralité et leur qualité d’aberration, leur promiscuité physique avec l’homme perturbe notre rapport au corps. Aristophane ramène ainsi le monstre à un corps d’homme : leur nature humaine se dispute à leur essence infernale, ou plutôt l’enveloppe qui les contient, d’apparence humaine, ne parvient à masquer leur condition diabolique, dont les excroissances animales ou fantastiques figurent comme les expressions de leurs perversions, les symptômes de l’agitation malsaine, haineuse et sadique qui les habite. La duplicité infernale des corps indique la dissemblance de leur caractère. La perversion profonde de ces êtres se révèle ainsi à l’aune de leurs anatomies protéiformes et insensées. Par conséquent, lorsque Thierry Groensteen relevait que « la nudité de tous les protagonistes ne contribue pas peu au sentiment de complet dépaysement que procure cette œuvre, ni, sans doute, au malaise qu’elle instille [4] », il nous semble que la gêne perçue ne provient pas uniquement de la nudité des corps, mais surtout des mutilations du corps humain qui se donnent à voir à travers la nudité des protagonistes. Ces démons portent en eux les vestiges de leur humanité et les stigmates de leur dégradation morale, qui n’est pas à mettre sur le compte de l’animalité mais de l’altérité. Ce dévoilement de la chair et de la peau sert et révèle le processus de défiguration qui forge une esthétique démoniaque [5].

Dans ces terres de désastre évolue pourtant un démon qui possède une forme humaine intacte : Lilith, personnage majeur du récit, à l’origine du chaos qui agite les enfers. L’intégrité corporelle ne saurait dès lors être synonyme de vertu. Cette figure ingénue au teint pâle intrigue et prolonge la forme d’inquiétude charnelle qui règne en ces lieux. En effet, Lilith affiche le corps d’une très jeune femme, mince, tout juste formée. L’exposition d’une telle nudité prend des accents licencieux : le dessinateur représente ce qui d’ordinaire est masqué, défendu, censuré voire légalement protégé. La créature étale son intimité et exhibe son anatomie juvénile en des poses lascives. Ces démonstrations instillent un certain trouble, mais ce serait oublier la nature démoniaque de ce corps, qui n’est pas un corps humain mais bien celui d’un monstre qui ne saurait donc s’assimiler à celui d’une innocente fille, quand bien même il en prend les traits. L’auteur installe ainsi un nouveau paradoxe iconique : à la tête de ces cohortes haineuses, garante des tortures malsaines accomplies sur ces terres et instigatrice d’un charnier sans commune mesure, se trouve un démon à l’apparence d’une innocente nymphette. Cette figure, dans ce contexte, est éminemment transgressive par la contradiction qu’elle porte en elle. L’altérité diabolique ne se situe plus ici dans la déformation du corps mais dans le déplacement de la représentation attendue, renversée, déjouée, détournée au profit d’un puissant saisissement moral. La figuration n’est plus altérée mais subvertie et trouve dans ce renversement l’essence de sa perversion. À l’altérité s’ajoute ainsi la duplicité, commune à tous les êtres démoniaques mais qui s’incarne visuellement avec le personnage de Lilith.

L’amoralité de ces créatures se dessine donc à l’aune de ces subversions figuratives. L’auteur représente la population démoniaque comme une humanité dégradée, transgressée, disloquée, déchirée entre son anatomie anthropomorphe et les tumeurs animales et robotiques qui la traversent et la perforent et qui se lisent comme autant de symptômes de la haine qui la ronge intérieurement. Ce faisant, Aristophane érige l’altérité comme une norme infernale.

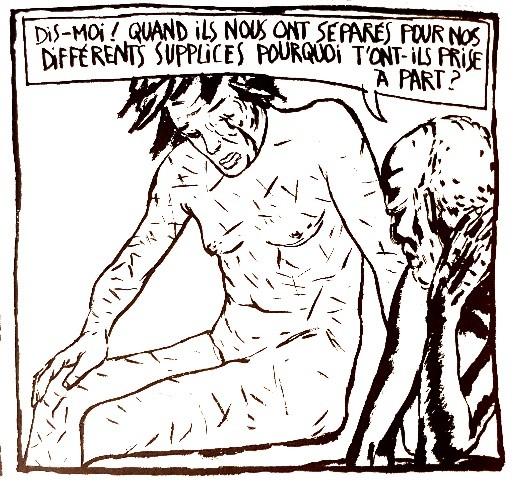

Si les démons offrent au lecteur le spectacle de leur nudité et de leur altérité, les suppliciés qui parviennent aux portes de l’enfer se présentent habillés et physiquement intacts : la distinction entre les démons et les âmes damnées se manifeste donc graphiquement, et l’atténuation de cette disparité signe leur progressive inscription dans ce panorama infernal. Les pages liminaires de l’album, narrant leur traversée du Styx, présentent des visages humains massés les uns sur les autres, avalés en partie par l’obscurité qui les entoure et les enferme, efface l’espace et le réduit à cette encre épaisse qui noie les figures. Les faciès s’animent d’émotions vives, allant du désarroi au désespoir, et les muscles crispés contorsionnent les gueules paniquées. Les déformations physiques demeurent ainsi contenues dans la vraisemblance anatomique du visage humain et dans les portions d’ombres qui abîment la représentation mais pas la nature charnelle des personnages : ceux-ci préservent ainsi leur intégrité humaine. De plus, ces condamnés pénètrent dans les enfers vêtus de vêtements divers (vestes, chemises, shot, robes, etc.) : leur peau demeure masquée, conservant les conventions sociales du monde occidental contemporain. Cependant, à mesure qu’ils évoluent à l’intérieur des enfers, les tissus sont lacérés au rythme des brutalités démoniaques et disparaissent progressivement. D’humains vêtus, ils deviennent des corps nus. Cette régression signe l’avilissement des damnés et l’amorce de la dissolution de leur humanité.

Accroissant ce sentiment, leur complet dénuement rend visibles les diverses mutilations que les corps subissent. Le supplice constituant la raison de leur séjour en enfer, les corps des condamnés sont abîmés, déchirés, déformés au fil des tourments qu’ils endurent. Ni la chair ni les os ne résistent aux déferlements de haine déversée par des démons furieux qui y trouvent autant de plaisir qu’une raison d’être : la pénitence des hommes, leurs douleurs n’ont de mesure que le plaisir manifeste qu’ont les démons à remplir leur office. Afin que les tortures puissent éternellement recommencer, les dépouilles se recomposent et les plaies disparaissent : les hommes sont guéris (voire ressuscités) par l’action d’une magie infernale. Cependant, le calvaire use les corps, marqués par la fatigue, l’angoisse et la douleur continue des sévices répétés. Ainsi, leur avancée dans les divers niveaux de l’enfer entame lentement l’indemnité de leur organisme. La figure humaine se décompose et ces altérations physiques les inscrivent dans la norme infernale. Dès lors, les âmes damnées rejoignent la population diabolique et jouent leur rôle comme les démons jouent le leur. Leur nudité s’accorde à la nudité qui règne sur ces plaines et leurs plaies adhèrent à l’altérité des corps démoniaques : d’étrangers découvrant les terres infernales, ils deviennent des protagonistes malheureux de ces contrées ardentes.

Défigurations plastiques : instabilités iconiques/dualité esthétique

Les passions sont des délires, des maladies qui rongent, qui nous permettent de nous surpasser. Elles se donnent le temps, elles ne décroissent pas et gagnent toujours en puissance. C’est une gangrène pour la raison pratique. Elles l’infectent et la soumettent.

Conte démoniaque, p. 114.

Les déchirures figuratives se trouvent renforcées par les ruptures opérées par la matière même du dessin, c’est-à-dire par les moyens de la figuration. L’altération de la figure humaine trouve une fertile relance à travers les défigurations plastiques du pinceau qui abîme la représentation. Une dualité essentielle se joue alors dans les dessins d’Aristophane, une lutte intestine entre une volonté de faire surgir un monde tangible précisément cerné par des traits de contours et des désirs plus plastiques qui aspirent davantage à explorer le potentiel expressif de l’encre et du pinceau. Thierry Groensteen relevait très bien cette ambivalence stylistique qu’il interprétait comme une forme d’inconstance technique :

Le pinceau d’Aristophane crie et saigne, ses images ne sont qu’enchevêtrements souvent touffus de dents, griffes, cornes, feux, pierres, taches, frottis et lacérations. Si le dessin témoigne de solides bases classiques et est souvent juste, le trait lui-même est plutôt mou, hésitant, empreint d’une fausse maladresse, et les cases manquent souvent aux principes élémentaires de la composition, quand elles ne sont pas carrément aveugles [6].

En effet, dans les abysses de ce Conte démoniaque, le dessin se montre particulièrement versatile. La ligne oscille, s’interrompt, se brise, s’épaissit, s’alourdit et se dilate pour finalement s’amincir et disparaître. Le pinceau enregistre les moindres oscillations de la main, qui peut se révéler délicate et précise, apte à représenter les subtilités anatomiques de corps en lutte ou les ornements architecturaux de quelque palais fantastique, tout comme elle peut manifester une impulsivité volcanique où la trace fuse et exhibe la texture du pinceau et la matérialité de l’image. La ligne dessine gracieusement tout comme elle peut enfler et s’indéfinir en une matière qui grésille. Ainsi, alors que le traitement linéaire tend à installer un système graphique s’évanouissant sous la représentation, les traces épaisses qui ponctuent l’image ruinent l’illusion fictionnelle entreprise avec la ligne. Cette disparité graphique, reconduite et réévaluée presque à chaque case, s’accorde particulièrement bien à l’élaboration d’un univers infernal profondément inconstant. Aristophane parvient ainsi à forger une unité stylistique paradoxale qui allie un dessin linéaire à des effusions matérielles. Une des particularités de la complexité graphique de l’auteur, et une des marques de sa profonde singularité stylistique, se situe donc dans cette exécution leste qui condense dans une même surface (la vignette) une conception optique et une conception haptique de l’image.

Ces deux notions, empruntées à l’esthétique, permettent de distinguer des régimes graphiques spécifiques. Pour le résumer, l’œil optique circule dans l’image à travers une nette délimitation des éléments de la représentation, par leur claire circonscription linéaire. S’appuyant sur les réflexions formulées par Deleuze, Mireille Buydens décrit l’espace optique comme un « espace de la distance, de la forme se découpant sur un fond, de la polyphonie des plans superposés, des directions et des significations, etc. [7] ». Les images qui adoptent une telle vision discriminent les formes qui l’habitent, et mettent à disposition de l’œil les différents détails qui la constituent et la définissent en tant que représentation. L’opération qui convertit un certain nombre de stimulations optiques en une image lisible (le processus perceptif) se trouve, dans ce contexte, optimale. Au contraire, l’espace haptique meurtrit le lisible et peut se manifester par la transgression de l’espace optique. Il dissout les frontières, rend les formes perméables et sensibles aux forces qui les traversent en tous sens. La figure s’abîme dans le fond tandis que celui-ci surgit à la surface. Le regard frotte l’espace pictural et s’englue dans les anfractuosités de la matière. Le processus perceptif, dans le contexte d’une image haptique, se trouve ralenti par un manque de hiérarchisation des stimulations visuelles.

L’image narrative s’avère ainsi souvent tiraillée entre son désir de lisibilité, aménagée par un espace plus volontiers optique, et son désir de visibilité, qui s’incarne davantage à travers une vision haptique. L’élaboration d’un style graphique se conçoit généralement à travers l’établissement d’une forme de stabilité entre ces deux aspirations, afin que le regard détermine la nature des images qu’il doit appréhender (l’expérience de lecture se forge à l’aune de cet examen visuel) : la ligne claire hergéenne s’énonce comme un modèle de lisibilité et déploie des images résolument optiques, tandis qu’un dessinateur comme Stefano Ricci, qui emploie des pastels gras, laisse toute vibration à la part de visible dans le dessin et induit un mode de lecture haptique. Aristophane, quant à lui, installe une forme de constante instabilité du régime iconique et mobilise simultanément ces deux modes de vision. D’ordinaire discret et harmonisé, cet équilibre désormais précaire ne cesse de se reformuler de case en case et installe une esthétique de la dissonance. Celle-ci joue à plusieurs niveaux et, profondément mobile, élabore des espaces graphiques accidentés, des dualités visuelles radicalement divergentes que l’auteur égrène le long de l’album. Nous proposons de présenter quelques modèles qui mettent en évidence la palette expressive de la graphiation si singulière à l’œuvre dans ces pages.

Excès optiques

Graciles, rompues et sinueuses, les lignes d’Aristophane varient constamment d’épaisseur, parfois de manière ténue, d’autres fois de manière ostentatoire, pouvant évoluer d’un mince filet en un épais sillon. À la règle et au rapidographe qui assurent une permanence et une rigueur de la trace, l’auteur préfère la fragilité du pinceau et/ou de la plume. Cependant, s’ils ne certifient pas la stabilité de la représentation, ces outils ne la compromettent pas nécessairement pour autant. Pensons aux planches de Daniel Clowes réalisées au pinceau, qui esquissent un modèle de calme visuel où les pleins et déliés modérés aménagent une tension subtile, ou à celles exécutées par Hergé, dans lesquelles la plume, parfaitement maîtrisée, procède à une uniformisation linéaire de l’image. Ces deux dessinateurs visent ainsi à soustraire de la représentation les tremblements inhérents au travail de la main. Prenant le contrepied de ce genre de pratique, et bien qu’usant d’instruments similaires, Aristophane exhibe une forme de maladresse volontaire et entérine l’inconstance linéaire comme constitutive de son esthétique.

Ce paradigme graphique perce notamment lors de vignettes entièrement parcourues de lignes, dénuées de masses noires qui viendraient souligner les différents plans, costumes ou décors. Les formes apparaissent alors uniquement à travers les contours qui les délimitent : elles sont enceintes par une ligne de démarcation qui les dessine et situe leur rapport au monde. L’auteur semble alors adopter un régime optique qui définit le monde en surfaces, et dont la clarté des formes ainsi que leur distribution au sein de la représentation mettent en évidence le drame qui se joue dans l’image. Mais il se dérobe pourtant à l’évidence supposée d’une telle modalité esthétique. Les perturbations visuelles induites par les dénivellations de son tracé perturbent le regard, l’absorbent dans la délectation de ces scories qui actualisent les gestes du poignet. Elles exhibent la précision d’une ligne accidentée dont le parcours, scandé par des variations d’intensité, dessine avec justesse les anatomies des créatures diaboliques. Ce faisant, elles esquissent une frontière palpable, visuelle, entre la retenue figurative de la main et son possible décrochement qui guette, plaçant ainsi l’image sous tension.

Plus encore, l’auteur recouvre certaines cases de lignes innombrables qui se multiplient sans qu’aucune discrimination n’apporte une organisation évidente dans l’image. Il attire ainsi la case vers une grande confusion : les lignes, supposées délimiter les figures, se croisent tant que leur accumulation dissout les apparences. Si certains détails, tels que des mains ou des visages, émergent d’un faisceau de traits, ceux-ci ne permettent pas toujours de resituer clairement et/ou recomposer les corps, et échouent à faire percevoir l’espace en unités distinctives. La concentration excessive des figures ou des décors fond les éléments de l’image en un amas bouillonnant. Finalement, malgré l’adoption d’un dessin linéaire, l’œil circule de ligne en ligne sans parvenir immédiatement à faire surgir des formes identifiables. Il « broute la surface » de la case, pour citer Paul Klee [8], s’attachant désormais aux qualités plastiques de ces lignes. Le regard bascule alors dans un parcours haptique de l’image, aménagé par une forme d’excès de l’optique qui sublime la vibration de la ligne.

Combinaisons optique/haptique

Plus généralement, l’auteur cède à une certaine impulsivité graphique qui contraste singulièrement avec la fragilité de la ligne. Au contraire de Daniel Clowes (pour reprendre l’exemple de l’auteur américain) qui propose des variations progressives épousant les sinuosités de la forme représentée, Aristophane opte pour des ruptures parfois violentes de l’espace graphique. Le pinceau s’agite et fend la surface de la case suivant des lignes brisées ; les poils se tordent et l’encre s’agrippe, desséchée ; elle tourmente le papier, se répand irrégulièrement et s’amasse au rythme de la main qui repasse sur les mêmes espaces. À la tempérance d’une déclinaison sensible, Aristophane préfère l’accident. À la neutralisation de la trace graphique, il oppose l’expressivité des coups de pinceau qui martèlent l’image. Pour autant, les cases ne présentent pas de pures effusions graphiques (pas toutes, nous y reviendrons) : le dessin s’ancre dans un projet narratif qui se déploie à travers la figuration du monde. La représentation surgit à travers des lignes qui dessinent les formes et scindent l’espace en surfaces distinctes, sur lesquelles viennent s’inscrire les traces grossières du pinceau. L’auteur combine ainsi deux gestes stylistiques, deux desseins au sein d’une même case : le premier, calme, linéaire, essentiellement figuratif, et le second, tourmenté, en masse, éminemment expressif. Dans les images, des figures sont ainsi tracées à la ligne tandis que d’autres sont esquissées en masses ou fougueusement recouvertes d’encre séchée. Deux régimes graphiques se côtoient donc et se confrontent. Ces vignettes élaborent un bel exemple des deux instants de figuration décrits par Gilles Deleuze dans son étude des toiles de Francis Bacon : le philosophe y décrit le processus créatif du peintre comme relevant d’un premier instant de création, figuratif mais projectif, qu’une seconde figuration viendrait désorganiser, déformer « par des traits manuels libres [9] », en somme, l’abîmer sans pour autant l’effacer. Prolongeant cette perception de la création à l’aune des concepts présentés, la première figuration s’élaborerait optiquement tandis que la seconde, ruine de la première, se déploierait haptiquement. Consécutifs chez Bacon, ces deux instants sont concomitants dans les planches d’Aristophane, se côtoient l’un et l’autre et entrent en dialogue. Cette forme de dualité, faite de dessins empruntant deux régimes visuels divergents mais opérant au sein d’un même espace (autant matériel que diégétique) parcourt la majorité de l’album. Les rapports de force de ce dialogue varient d’intensité et imposent de constantes variations de modalité du regard.

L’exemple de la quatrième case de la page 247 donne un bon aperçu de la bipartition de l’image. Au premier plan surgit une main démesurée libérant deux humains, placés au second plan, qui s’enfuient vers l’extérieur de la case. Deux régimes graphiques cohabitent ici : la main (ou, pour être plus précis, la majeure partie de la main) se profile à travers sa plasticité, son relief étant délivré par coups de pinceau tantôt imbibé d’encre et tantôt desséché, tandis que les personnages (ainsi qu’une partie du pouce et de l’index) apparaissent au trait, avec une ligne déliée et précise. Le pinceau s’écrase et reproduit le modelé de la main, la ductilité de la chair et les anfractuosités des métacarpes puis s’élève pour ne laisser affleurer que sa pointe et dessine les corps, reproduisant les sinuosités des muscles, les courbes et bosselures des os et tendons saillants. Le regard débute donc son parcourt de la case par une forme donnée à travers la plasticité de la matière et termine par des formes délimitées par des traits de contour : l’image convoque ainsi tour à tour une exploration haptique de la matière avant de basculer dans une perception optique des surfaces. L’œil accuse cette rupture ostensible et, déstabilisé dans son opération de perception de l’image, change soudain de modalité de lecture en fonction des stimulations qu’il reçoit. Il adopte ainsi simultanément un regard empirique (haptique), qui exige d’entrer au plus proche de l’image pour en palper la matière, et un regard analytique (optique) qui demande de rester à distance de l’image pour discriminer celle-ci en surfaces délimitées : deux lectures radicalement divergentes qui s’allient pourtant en un même dessin.

Cette dichotomie esthétique peut ici trouver une justification logique à travers la répartition raisonnée de l’image en deux plans qui se démarquent par un traitement graphique différent. Nous retrouvons alors les catégories établies à la fin du XIXe siècle par Aloïs Riegl : dans sa célèbre étude, au cours de laquelle il développe la distinction entre régime optique et régime haptique, l’historien de l’art opte pour les appellations de plan éloigné (optique) et plan rapproché (haptique). Riegl s’appuie alors sur la valence phénoménologique qu’entraîne l’éloignement du regard : « la vision éloignée nous donne l’illusion d’une surface plane là où existe en fait un modelé à trois dimensions » alors que la vision rapprochée restitue « la surface dont nous recevons l’impression par la vision [10] ». Pour le paraphraser, dans le monde réel, l’éloignement induit une compréhension des formes en surfaces tandis que le rapprochement du regard entraîne une perception des formes en relief. La case observée livre une adaptation au pied de la lettre de ce concept : le premier plan, plan rapproché, est travaillé en masses pour conférer à la forme ses qualités tactiles, et le second plan, plan éloigné, se découpe en surfaces cernées par une ligne enveloppante.

Aussi séduisante (et théoriquement pratique) que puisse être cette interprétation, elle ne rend pas compte de la diversité des variations graphiques présentes dans l’album. Les coups de pinceau ne se soumettent pas nécessairement à la figuration et cette distinction du traitement graphique n’obéit pas uniquement à une logique spatiale organisant l’image. La quatrième case de la page 159 propose une même forme de dualité, mais singulièrement plus contrastée. Les délires intentionnels de la main ne s’accordent plus strictement à la représentation de la forme, mais la suggèrent à travers l’abstraction des effusions d’encre. Préservant la même organisation haptique/optique, le premier plan présente des traces grossières laissées par un pinceau déposant alternativement des traînées opaques et des empreintes matiérées, tandis qu’au second plan sont dessinés à la ligne deux visages, l’un de dos et l’autre de face, le trait cernant précisément la nuque et la forme du crâne du premier ainsi que les yeux, le groin et la curieuse architecture du lobe frontal du second. À la nette figuration des pupilles se confrontent ainsi de lourdes masses informes. Le pinceau quitte ici l’effort de représentation mais continue pourtant de figurer, bien qu’approximativement. L’auteur s’appuie sur la redondance iconique caractéristique de la bande dessinée : les personnages, répétés de case en case, établissent des conventions figuratives quant à leurs caractéristiques physiques. Avant cette vignette, le lecteur a déjà intégré que les deux démons qui discutent sont tous deux pourvus d’ailes dans leur dos. En mettant clairement (optiquement) en scène la situation à travers les détails des visages, Aristophane établit une spatialisation du cadrage qui induit la présence au premier plan des ailes du démon vu de dos. À partir de cette simple donnée, il peut déformer plastiquement l’appendice dorsal, le suggérer à grand coup de pinceau : la logique figurative prévaut dans l’interprétation de l’image et les traces grossières esquissant vaguement une relation mimétique avec les ailes adhèrent instinctivement à ce modèle. Cette agitation graphique fend la représentation sans l’abroger. L’emportement haptique trouve une cohérence iconique à la faveur des indices optiques délivrés dans l’image. Si nous retrouvons une même distribution premier plan/régime haptique et second plan/régime optique, celle-ci ne corrobore pas l’interprétation proposée plus haut : l’emportement de la ligne ne soutient pas l’élaboration d’une profondeur de champ. La violence de la rupture interroge l’œil qui bute contre cette éruption d’encre. Le geste traçant affleure à la surface de la case et manifeste son existence matérielle. Il entre en concurrence avec l’illusion fictionnelle de l’image. Sans la neutraliser, il la place en ballottement, en déséquilibre. Loin d’opacifier la vignette, l’auteur la charge d’une force qui dépasse la tension fictionnelle qu’elle dépeint. Mis en scène dans ce récit infernal, ces surgissements aléatoires d’affections qui tordent l’image et la déforment jusqu’à l’informe incarnent les déchainements haineux qui hantent ce conte démoniaque : la violence de l’espace diégétique contamine ainsi l’espace pictural.

Confusion visuelle

Au sein des deux exemples proposés, les différences de traitement graphique sont clairement localisées dans l’image et affectent des détails ciblés. D’autres vignettes proposent une atténuation de cette distinction haptique/optique pour aboutir à une certaine confusion plastique. La case n’est plus le lieu d’un conflit perceptif mais celui d’une effervescence où les deux instants de figuration se relancent mutuellement, s’enfoncent et s’estompent l’un dans l’autre. Le pinceau ne dissocie plus les étapes de création mais s’épanouit dans une forme d’harmonie entre le surgissement de la représentation par sa définition linéaire et la dissolution de la figure par emportement plastique.

Prenons l’exemple des troisième et quatrième cases de la page 90, dans lesquelles la répartition de l’image en différents espaces se complexifie par dissolution des frontières esthétiques. La ligne dessine le visage et le corps d’une femme, épousant les contours du corps et esquissant ainsi son anatomie : menton, poitrine, bras, hanche, etc. Cependant, le trait vibre plus que d’ordinaire et accuse une certaine fébrilité qui dévie de la rigueur académique établie auparavant. Contrairement au traitement du corps, les décors apparaissent par traînées vigoureuses qui dessinent des espaces abstraits. Ces inscriptions fiévreuses entourent la figure et s’y répandent. Le trait s’agite par proximité et contact avec le déchaînement pictural du pinceau. Toute l’image se trouve ainsi excitée, électrisée par la matière bouillonnante. La figure vacille et succombe quand des courants invisibles, denses et convulsifs la parcourent et la tourmentent. Elle lutte contre son anéantissement et finit par adhérer à cette visualité infernale. Elle s’abandonne dans ce déchaînement matériel et, s’y mouvant, le façonne, le dévie de sa tendance à aller vers l’abstraction. Les lignes s’agitent et délirent tandis que les masses esquissent les yeux d’un démon, faisant surgir une nouvelle figure. Le regard perçoit ainsi l’image à travers cet équilibre vertigineux qui se dessine entre l’abîme haptique et la persistance optique. Traces et lignes font corps dans cette image tourmentée représentant un corps tuméfié par la douleur. L’auteur figuralise ainsi le martyre des âmes en proie aux supplices infligés par quelques démons frénétiques.

Dissolution de la ligne

Abandonnant ces heurts perceptifs, Aristophane sait aussi s’émanciper de la ligne. Il travaille alors l’image dans sa dimension haptique, qui n’engloutit pas nécessairement tout travail de représentation : elle diffère la perception mais l’enrichit de stimulations visuelles. Dans la seconde vignette de la page 104 par exemple, l’auteur s’affranchit du dessin au trait, laissant les masses et glissements du pinceau esquisser des corps en lutte dans une furieuse bataille.

Les traces perdent leur valeur de contour, deviennent ductiles et sculptent les formes plus qu’elles ne les circonscrivent. Les marques incertaines, les segments, brisures, frottements et nappes opaques composent des concavités et dépressions dans l’image qui évoquent vaguement des figures. La représentation n’est plus donnée par une délinéation stricte des formes mais par palpations du regard, qui trouve dans la pulsation de la matière le chemin de l’énonciation. Ponctuellement, la ligne surgit et esquisse quelques portions de figuration fragmentée, trop isolée pour hiérarchiser clairement ces figures fantômes. La visibilité de l’image est ainsi impérieuse mais n’annule pas sa lisibilité : elle se place à une distance subtile qui permet d’amorcer son organisation sans pour autant établir une discrimination claire de ses unités distinctives. Si les masses et les lignes esquissent localement des figures, elles emplissent aussi et surtout la case de qualités purement visuelles : elles disposent de purs rythmes de formes, d’espaces rompus, de répétitions saccadées et de stries déchirées pour une représentation syncopée. Le pinceau ne dessine plus, il scande. Il s’énonce à travers les plages d’encres qui ponctuent l’image. Évidemment, nous ne sommes pas en présence d’une composition réalisée par Kandinsky, mais cette forme d’autonomisation des signes graphiques s’approche des conceptions plastiques du peintre russe lorsqu’il énonçait que « chaque genre de ligne cherche un moyen approprié permettant sa réalisation propre [11] ». Ainsi, certaines traces appartiendraient à la représentation tandis que d’autres s’affranchiraient de ce devoir de figuration pour exposer leur nature matérielle. Il nous semble qu’encore une fois, l’auteur parvient à perturber cette distinction théorique au profit d’une indifférenciation qui charge chaque empreinte d’un potentiel figuratif et d’une valeur plastique. Ce faisant, la perception globale de l’image propose un panorama frénétique qui invite à se laisser happer par l’énergie de ce bourdonnement visuel. L’œil s’immerge dans l’image et se fraye un chemin à travers la valence hédonique des matières qui s’offrent à lui [12].

Abîmes haptiques

Si nous avons commencé cette observation du dessin d’Aristophane par ses déclinaisons linéaires, par son aptitude figurative, nous terminerons par son versant purement abstrait. En effet, dans plusieurs cases de l’album, l’auteur abroge l’idée même de figuration. Dès la séquence d’ouverture apparaissent des cases sporadiquement couvertes d’encres et dont les taches blanches et masses noires ne représentent rien. D’autres sont entièrement recouvertes d’encre noire puis agrémentées d’une matière blanche recouvrante, étalée pour laisser percer l’impulsivité du geste (la page 70 en est un bel exemple).

Ces vignettes formulent un pur fait plastique, qui invite à une immersion haptique. Les accidents de la matière et des contrastes discontinus initient un mouvement visuel qui échappe à toute interprétation narrative. Désormais, ce ne sont plus seulement des détails de l’image qui ouvrent une porte à l’immiscion de l’informe, c’est l’image elle-même qui exhibe la dissolution de la figure. Elle constitue le lieu même de l’infigurable [13], l’abîme graphique où se précipitent les émotions les plus vives.

La mise en séquence de ces cases abstraites accentue la séduction visuelle de leur dimension formelle. Denis Mellier, analysant les planches abstraites de Mike Getsiv et Derik Badman, entrevoit dans ce genre de compositions l’expression d’un « projet de subversion plus ou moins ludique [14] ». Pourtant, aussi subversives qu’elles puissent paraître (en particulier en 1996), ces vignettes et séquences abstraites comptent comme les espaces les plus confortables à appréhender : au cours de ces instants de pause perceptive, de calme visuel, le regard n’a pas à permuter de modalité, il n’a pas à s’ajuster perpétuellement. L’œil n’est plus mis en doute. Il se déploie sereinement dans ces compositions en tâtant les qualités formelles de la matière s’écoulant sur la surface ou esquissées par les convulsions de l’encre. L’image n’intrigue plus et ne présente aucune difficulté de perception, non pas parce qu’elle ne représente rien, mais parce qu’elle énonce clairement la modalité de regard qu’elle mobilise.

L’usage de ces catégories esthétiques (optique/haptique) nous a permis d’observer les différentes tactiques à travers lesquelles l’image se soustrait à une perception univoque et immédiate. Notre étude a suivi un cheminement discursif qui a débuté par un traitement linéaire pour se terminer par l’abstraction pure de la matière. Si l’analyse de ces différents procédés stylistiques s’est révélée progressive, ce tri opéré parmi les cases de l’album peut sembler trompeur en ce qu’il sélectionne certaines cases et les arrache à leur environnement. L’expérience de lecture rétablit cette structuration, ou plutôt cette déstructuration iconique : en effet toutes ces perturbations fluctuent dans le cours du récit et s’imposent non pas successivement, par degrés de complexité, mais simultanément. La violence des heurts perceptifs n’en est que plus grande, et à la disparité graphique qui règne dans une case s’ajoute celle qui se déploie sur une page, et plus encore sur une double page. La confusion s’intensifie alors, le regard permutant constamment, empruntant, trébuchant et glissant sur des systèmes graphiques disparates.

Conclusion

Cette traversée des images du Conte démoniaque nous a amené au plus près du dessin d’Aristophane, de l’absolue liberté artistique qui s’épanouit dans les pages de ce livre. À travers cette dynamique expérimentale, l’auteur parvient à élaborer une esthétique de l’instable qui entre en écho avec l’univers diégétique du récit. L’empirisme créatif, la quête auctoriale à l’origine de ces évènements plastiques se fondent ainsi dans le projet narratif. Celui-ci réfléchit les vicissitudes du monde dans lequel évoluent les protagonistes et s’accorde à l’altérité figurative des créatures démoniaques comme aux meurtrissures des damnés. L’inconstance visuelle figuralise ainsi les dernières convulsions d’un royaume qui vacille. La frénésie graphique s’allie à la frénésie de ces terres ravagées. Les défigurations des personnages entrent en relation dialogique avec les incidents du pinceau qui s’agite : ce dernier attire les figures dans des abîmes graphiques qui les noient autant que les corps donnent corps aux traces démentes des poils gorgés d’encre noire ou intentionnellement asséchés. Cet équilibre précaire de l’image entraîne les multiples modalités du regard et façonne en grande partie la complexité de cette œuvre. Conte démoniaque exige ainsi en effet une véritable implication du lecteur qui, disposé à une dépense attentionnelle inhabituelle, s’abandonne dans une expérience esthétique fiévreuse, éminemment visuelle, exaltante autant qu’exaltée.

Jean-Charles Andrieu de Levis

[2] Renaud Chavannes, « De la mort à la mort », Critix, No.2, hiver 1996-1997, p. 58.

[3] Démarche qui ne vise pas à discréditer une très belle analyse, essentielle pour percevoir l’architecture narrative du récit, mais qui souhaite simplement aborder cette œuvre selon un autre point de vue, une autre sensibilité.

[4] Thierry Groensteen, « La légende du chaos », 9e Art, No.1, janvier 1996, p. 136.

[5] Finalement, très peu de créatures entièrement monstrueuses sont représentées : le fameux Léviathan, avalant l’enfer, n’est pas dessiné ; une pieuvre géante et gloutonne apparait (page 199) ainsi que quelques chevaux et serpents. Cependant, ces trois exemples ne sont pas doués de parole ni de volonté propre, et ne comptent donc pas véritablement dans la population démoniaque qui peuple le récit.

[6] Thierry Groensteen, op. cit., p. 136-137.

[7] Mireille Buydens, Sahara, l’esthétique de Gilles Deleuze, Paris, Vrin, 2005, p. 128. Mireille Buydens s’appuie en particulier sur Francis Bacon : Logique de la sensation (Paris, Seuil, 2002) et Mille plateaux, Capitalisme et schizophrénie 2 (Paris, Minuit, 1980). Les concept d’haptique et d’optique ont été primitivement formulés par Aloïs Riegl et Heinrich Wölfflin (voir Jean-Charles Andrieu de Levis, De la ligne claire à la ligne pas claire, thèse de doctorat en langue française, dirigée par Jacques Dürrenmatt, Paris IV, soutenue en 2019, p. 107-111). Sur ces concepts appliqués à la bande dessinée, voir aussi Philippe Marion « Emprise graphique et jeu de l’oie, fragments d’une poétique de la bande dessinée », in Eric Maigret et Matteo Stefanelli (dir.), La Bande dessinée : une médiaculture, Paris, Armand Colin, 2012, p. 175-199.

[8] Paul Klee, Théorie de l’art moderne, traduit par Pierre-Henri Gonthier, Paris, Denoël, 1964, p. 96.

[9] Gilles Deleuze, Francis Bacon : Logique de la sensation, op. cit., p. 92.

[10] Aloïs Riegl, Grammaire historique des art plastiques, volonté artistique et vision du monde, traduit de l’allemand par Eliane Kaufholz, Paris, Hazan, 2015, p. 122.

[11] Vassily Kandinsky, Point et ligne sur le plan, contribution à l’analyse des éléments de la peinture, traduit par Suzanne et Jean Leppien, Paris, Gallimard, 1991, p. 136.

[12] Jean-Marie Schaeffer, L’Expérience esthétique, Paris, Gallimard, 2015.

[13] Georges Didi-Huberman, Fra Angelico, Dissemblance et Figuration, Paris, Flammarion, 1990.

[14] Denis Mellier, « Figure et détail : notes et détours comparés sur l’abstraction en bande dessinée », in Aarnoud Rommens, Benoît Crucifix, Björn-Olav Dozo, Erwin Dejasse et Pablo Turnes (dir.), Bande dessinée et abstraction, Liège, La Cinquième Couche/Presses universitaires de Liège, 2019, p. 342.