la fille du professeur

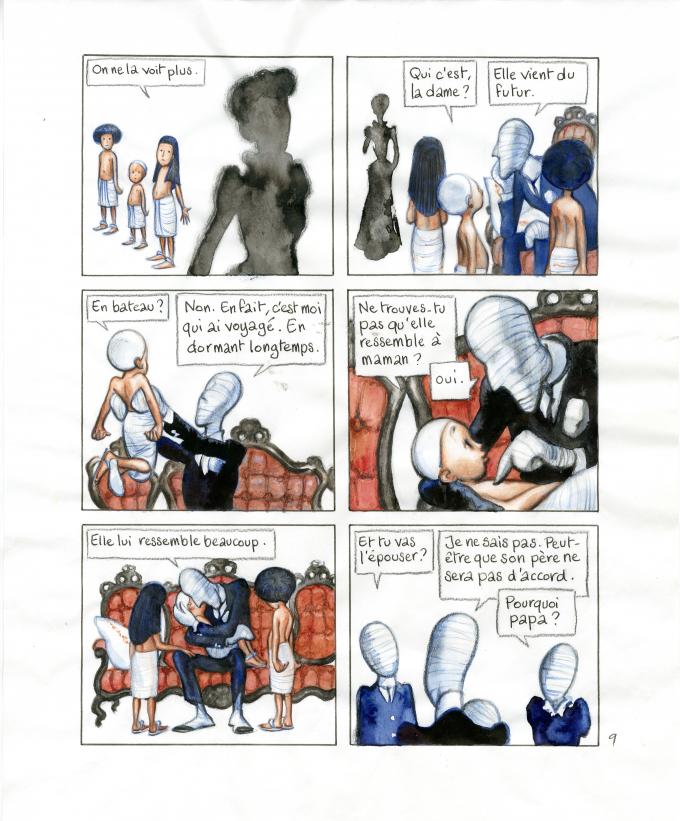

planche 9 | scénario de Joann Sfar |album Dupuis, 1997 | encre de Chine, lavis et peinture acrylique | 39 x 28,2 cm | 2003.13.4

[octobre 2012]

Réussite exemplaire née de la connivence mûrie en atelier entre Joann Sfar et Emmanuel Guibert, La Fille du professeur a séduit un large public par son côté saugrenu, culotté et intemporel, son ton faussement désinvolte, sa narration rapide, ses personnages hauts en couleur. Un sentiment de fraîcheur inédite s’y conjuguait avec un classicisme rassurant.

Par opposition à l’hyperréalisme descriptif de l’album Brune (1992), qui lui avait demandé six ans de travail, Guibert a choisi des solutions graphiques beaucoup plus simples et efficaces, et troqué le trait minutieux pour le rendu quelque peu vaporeux qu’autorise l’aquarelle. Dans cette planche, le décor est quasi inexistant, réduit à un canapé rococo posé sur du vide, sur du blanc. Les personnages se détachent telles des silhouettes découpées et se prêtent à des combinaisons spatiales variées tout en restant immédiatement lisibles. Une gamme de couleurs réduite mais différenciée contribue à leur identification : la fille du professeur est en noir, la figure momifiée du père dans une gamme bleutée, ses jeunes enfants ont la peau mate, brunâtre, des Egyptiens.

Au-delà des retrouvailles familiales, le sujet de la planche est essentiellement métanarratif : il est question de disparition et de ressemblance, bref de questions d’ordre représentationnel. Cette femme qu’ « on ne voit plus » reste pour nous à la fois bien visible, puisqu’elle occupe la moitié droite de la case 1, à l’avant-plan de l’image, et indistincte : une simple tache de lavis sombre, silhouette de jeune lady victorienne dépourvue de traits. Mais ce qui donne à la remarque de l’enfant toute sa saveur, c’est que son père, on ne le voit pas non plus. Et pour cause : il a le corps entièrement emmailloté, dissimulé derrière des bandelettes, comme toute momie qui se respecte. Les deux enfants les plus âgés (case 6) portent déjà la même enveloppe : on est momie de génération en génération ; il y a un âge auquel le corps ne peut plus être à découvert, à l’instar de celui des jeunes filles dans les pays musulmans. Tout cela, les auteurs ne l’expliquent pas, ils n’en ont pas besoin car nous pouvons le déduire des images, qui contiennent des enseignements implicites.

Il faut vendre la mèche : cette scène est une scène de rêve. Imhotep, évanoui sur le canapé de la fille du professeur, s’imagine que ses trois jeunes enfants Touthmosis, Méphitée et Alcala viennent lui rendre visite. Le « fondu au blanc » de l’arrière-plan des cases est là pour attester l’irréalisme de la scène. Et la phrase « On ne la voit plus » fait suite à l’échange de répliques : « ─ Et votre mère ? ─ On ne la sait pas. » C’est toute la malice du dessinateur d’en faire une phrase à double entente, qui paraît concerner cette autre femme, laquelle, d’ailleurs, « ressemble à maman ».

Mais même dans le réel diégétique de La Fille du professeur, la momification n’empêche pas la vie, pas plus que le fait d’avoir le visage bandé ne paraît pas gêner l’exercice de la vue. Cette licence poétique fait une grande partie du charme de cette bande dessinée, où tout est d’emblée improbable. On joue à faire semblant, à se raconter une histoire où l’on voyage dans le temps en « dormant longtemps », et où les bandelettes qui enveloppent les mains comme le feraient une moufle n’empêchent pas, quand la situation l’exige, un index de se désolidariser des autres doigts pour se tendre (case 4).

Dans la case 5, au moment même où notre momie concède que la dame qui vient de s’évanouir dans le blanc du papier ressemble à la mère de ses enfants, c’est lui-même qui tient son cadet dans les bras à la manière d’une mère affligée, d’une Pieta, qui partagerait avec deux apôtres une même affliction.

Thierry Groensteen