krazy kat

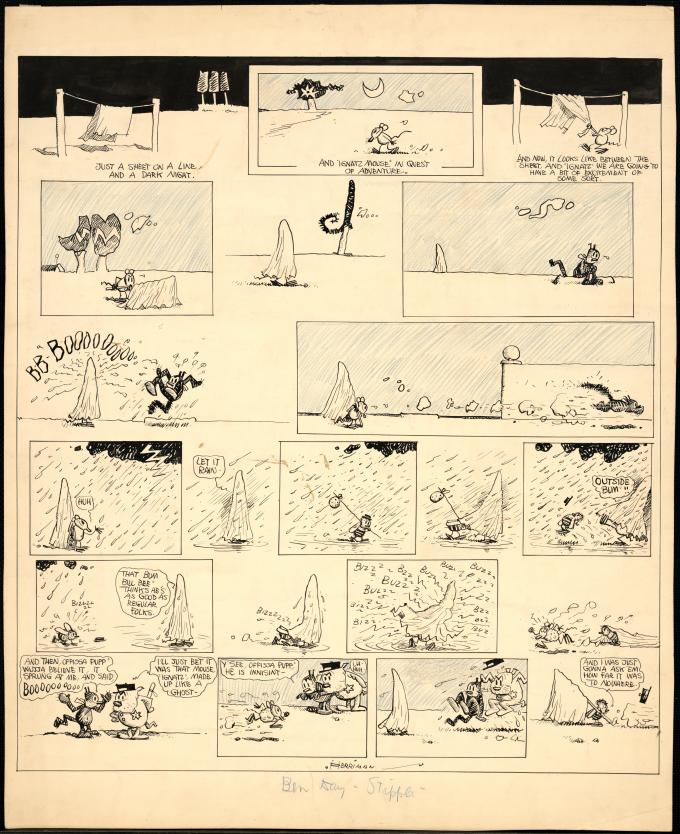

Sunday page du 15 août 1920 | Diffusée par le King Features Syndicate| H 55 x L 45 cm |Encre de chine et crayon bleu sur papier | Inv. 97.6.1

[avril 2014]

On sait que le petit monde de « Krazy Kat » (le titre, absent ici, est habituellement présenté entre guillemets, soulignant l’idiosyncrasie radicale de la série) fonctionne sur un triangle de base : un matou au sexe indéterminé qui aime une souris mâle, Ignatz ; la souris déteste le chat et, pour preuve de sa détestation, s’obstine à lui lancer une brique à la figure, ce que le chat (ou la chatte) prend étrangement pour une preuve d’amour ; un chien policier (sa casquette et son étoile le prouvent), dénommé Offissa Pupp, aime le chat et punit la souris en la jetant en prison.

Sur cette trame simplissime, Herriman a poussé très loin l’exercice canonique du thème et de ses variations. Au gré des centaines de Sunday pages, on peut suivre au choix les personnages (une dizaine en tout, si l’on compte le trio déjà nommé) avant ou après que l’attentat contre Krazy ait été perpétré, ou pendant, mais alors que les protagonistes sont occupés à tout autre chose.

C’est le cas ici. Dans le décor désertique et constamment changeant du comté de Coconino (état de l’Arizona, chef-lieu : Flagstaff), où l’on peut passer du jour à la nuit plusieurs fois en une seule page, où les éléments visuels rares et stylisés se transforment à vue, il est remarquable que la nuit (symbolisée par le bandeau noir qui surplombe la page sur toute sa largeur) soit ici le temps unique du déroulement de l’action.

Point de brique donc, mais un texte récitatif d’introduction en trois fois deux lignes, qui installe un petit moment théâtral au cours duquel Ignatz, toujours en quête d’un mauvais coup à perpétrer, joue au fantôme en se recouvrant d’un drap blanc afin d’effrayer Krazy. Un bourdon vagabond (« Bum Bill Bee », dit Ignatz) va contrecarrer ses plans, même si, comme toujours, un(e) Krazy plein(e) d’amour innocente in fine Ignatz de ses méfaits.

Un trait de contour délimite l’espace intégralement blanc de la page, enfermant l’immense désert de Coconino dans un cadre infranchissable. Si l’on ne craignait pas l’anachronisme, on dirait que, telles des Post-It, des cases plus petites sont posées en alternance sur ce décor minimal, donnant un rythme binaire à la lecture. Ce rythme est brisé dans la dernière bande, qui correspond à la chute finale du gag. On remarque que la ligne d’horizon, qui court, avec des ruptures, sur les trois premières bandes de la page, disparaît des strips 4 et 5, pour réapparaître tout en bas de page. Cet effacement de la profondeur de champ fonctionne comme un gros plan, au moment où l’action s’accélère (quand Ignatz, qui ne joue plus au fantôme, se cache sous le drap pour échapper à la pluie, le bourdon se glisse lui-même sous l’abri improvisé et le darde de piqûres).

Et, à propos de gag, il faut bien remarquer que cette planche n’en propose pas un, mais bien deux. Le premier trouve sa conclusion à la fin de la première demi-page, qui voit Krazy, habituellement maniéré(e) et cérébral(e), déguerpir à toute vitesse sur ses quatre pattes, la queue toute ébouriffée, comme n’importe quel matou « normal ». Le second, en bas de page fonctionne comme un écho du premier : le bourdon, pris à son tour pour un fantôme, fait fuir Krazy et le sergent Pupp, alors qu’il s’apprêtait à demander à quelle distance on se trouve de « nulle part ». On peut très bien imaginer qu’au-delà de cette page, dans une suite virtuelle, le bourdon fasse déguerpir d’autres comparses de la série, en une répétition sans fin. Cette manière hétérodoxe de disposer des rouages habituels d’un gag, de les tordre, de les répéter, les ignorer, les retarder…, a dérouté les lecteurs de l’époque, qui ne comprenaient pas qu’Herriman était parvenu à une épure géniale, avec l’audace tranquille des pionniers qui transgressent les règles parce qu’ils ignorent (ou feignent d’ignorer) qu’elles existent.

On parle souvent de poésie à propos de Krazy Kat, à juste raison. Paraphrasant Baudelaire, on peut dire que, pour Herriman, dès les années 1910, « la bande dessinée n’a pas d’autre but qu’elle-même ».

Jean-Pierre Mercier