Hommage d’Emmanuel Guibert à Mark Beyer

[Septembre 2013]

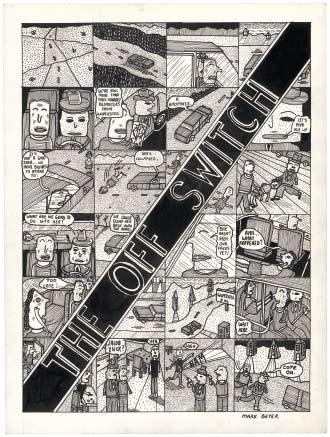

En janvier 2010, le musée de la bande dessinée présentait l’exposition Cent pour Cent : à l’invitation de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, une centaine d’auteurs du monde entier rendaient hommage, par une planche inédite, à une planche originale choisie dans les collections du musée d’Angoulême. Emmanuel Guibert avait porté son regard sur une planche de Mark Beyer. Son hommage est commenté par Christian Rosset.

traduction

L’interrupteur

— On est encore à plus de trois cents kilomètres de Wupersteil.

— Une auto-stoppeuse…

— Prenons-la.

— Ce n’est pas une bonne idée… On a un boulot à faire.

— Elle s’est évanouie.

— Qu’est-ce qu’on va faire d’elle ?

— On pourrait la remettre sur le bord de la route.

— Elle n’a pas encore vu nos visages.

— Ahhh… Qu’est-ce qui s’est passé ?

— Trop tard…

wupersteil 8 km

— Attendez-nous ici.

— Jacob Zuck ?

— Oui.

— Ugh !

— On file.

The Off Switch : monde plat, urbain, comme une zone de type « partout nulle part ici même », où la vie risque de décrocher à chaque image, où la marche des choses est sans cesse court-circuitée. Univers fragile de Mark Beyer [1], d’une infinie tristesse, certains diront désespéré : morne et misérable (« must for any fan of bleakness and misery », Dan Clowes). Dans « Une avalanche de désespoir », un des rares articles parus à son sujet, Pacôme Thiellement note qu’il « excelle dans les perspectives bouchées » et le pense en grand dépressif qui invente des histoires de personnages à son image qui savent que « cette vie n’est pas la vie » et que « le développement, même, n’est pas nécessaire à l’homme ». Cette planche barrée – dans tous les sens du terme – qui joue avec les gris de manière subtilement graphique, donnant son rythme à la page, lui imprimant une harmonie de surface aussi calme que l’histoire semble animée, a la profondeur de ce qui se dessine à fleur de peau sur ces étranges parchemins d’aujourd’hui que sont parfois les comics.

Si on l’interroge sur son choix, Emmanuel Guibert répond que quand on lui a proposé cet exercice, il a éliminé par principe tous les auteurs qu’il connaissait déjà et est allé droit à ceux dont il n’avait jamais rien lu : « Mark Beyer était du nombre. » De quel exercice s’agit-il ? Pas vraiment de style et, encore moins, d’admiration. Il s’agit d’exercer une fois de plus son talent, mais en frottant sa propre maîtrise à ce qui est plutôt de l’ordre de l’immaîtrisable afin de tenter de la mettre en danger car on ne progresse qu’en se confrontant à ce qui nous échappe. Chez Guibert, contrairement à Beyer, on sent le bonheur de vivre, d’aimer, de respirer et ce qui pourrait gâcher le paysage mental et physique où le créateur travaille et se déplace est enfoui, mis au secret dans des réserves où nul n’a accès sans autorisation. Aussi n’écrit-il pas le texte à la main. Il prend distance et sa planche composée de deux images paraît énigmatique – picturale et chargée d’un récit à venir dont pourtant l’auteur n’a pas davantage connaissance que le lecteur.

Christian Rosset

[1] Mark Beyer, né en 1959, États-Unis

Daniel Clowes, admiratif, dit de lui qu’il possède « très certainement la vision la plus accomplie de la désespérance urbaine qui ait été montrée en bande dessinée ». Remarqué par Art Spiegelman, Mark Beyer a figuré au sommaire de tous les numéros de la revue Raw. Il a travaillé pour le programme Liquid Television diffusé par MTV. Autodidacte, il raconte les histoires de ses personnages, Amy et Jordan, dans un style « enfantin » d’une grande puissance expressive.