fin de siècle, fin de cycle (à suivre)

[Juin 2014]

Ce fut un coup de maître. Dans la concurrence libre et non faussée, face aux éditions du Fromage, aux Humanoïdes associés, au Square, au consortium Pif-Vaillant, à Dupuis ou Dargaud, Casterman emporta le morceau. L’atmosphère post-68 aidant, la firme rafla en presque totalité un capital symbolique auquel elle était initialement étrangère, un prestige durable et certains bénéfices. Grâce à une revue mensuelle pour jeunes gens cultivés et au parfum de l’actualité : (A Suivre).

André Malraux terminait son célèbre article de 1940 offert à la revue Verve, « Esquisse d’une psychologie du cinéma », par une phrase lapidaire, contrepoint dialectique de tout ce qu’il avait précédemment énoncé d’un point de vue esthétique, artistique, technique, sociologique : « Par ailleurs, le cinéma est une industrie. » Il en va de même pour la bande dessinée.

Dans la première moitié des années soixante-dix, Casterman n’avait à son catalogue que (évidemment ce que-là pesait lourd…) Tintin/Hergé et son écurie : Alix, le « garçon blond, intrépide, au temps des Romains » de Jacques Martin, avec en prime Lefranc, son alter-ego contemporain, Chevalier Ardent « sans peur et sans reproche » de Craenhals, les 4 As. À la fin de la décennie, l’éditeur tirait de son sac le must des auteurs de BD, les plus recherchés, les plus admirés, les plus enviés, les plus cotés, les plus loués, pour les poser en vrac sur le marché dans les pages d’une revue unique.

Points d’origine

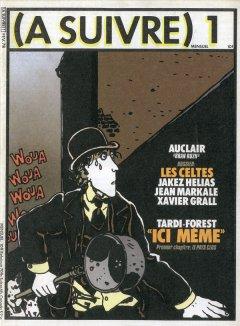

Comment cela était advenu est assez aisé à déterminer. Il existe semble-t-il au moins trois numéros zéro de la revue (A Suivre), réservés aux happy few bien introduits. Et puis il y a un numéro 1 que le tout venant trouva en kiosque au mois de février 1978, 108 pages de beau papier épais et dense. Comment l’aventure était née est un peu plus long à exposer, car étalé dans le temps, éparpillé et convergent. À l’origine furent, peut-on dire, les événements. Ceux qui, en un peu plus d’un mois, dynamitèrent les cadres rigidifiés de la société, bouleversant la jeunesse, l’Art, les rapports sociaux, psychologiques, pédagogiques, idéologiques et narratifs, accessoirement la bande dessinée. Les événements de Mai dont les prodromes se faisaient sentir quelques années en arrière déjà, autour d’une mince avant-garde, Losfeld et consorts, Barbarella… (inséparables de la musique et du cinéma).

Bref, il faut savoir qu’en Mai 1968, il y eut le soviet de Pilote, avec à boire et à manger. René Goscinny eut du mal à l’avaler. Mais Goscinny, malgré l’âpreté potache et contestataire dont il fit les frais, entreprit lui-même, dès l’automne, de métamorphoser Pilote jusqu’à ce que, de « journal d’Astérix et d’Obélix », il devienne « le journal qui s’amuse à réfléchir ». En parallèle, d’une autre bande, naquit Charlie (mensuel). Une belle pièce de 1969. L’essentiel s’est passé là, il faut le dire. Le reste suivit. Il y eut L’Écho des savanes, Métal hurlant, et puis, tout nouveau moyennement beau, l’hebdo B.D. du lundi, grand format, que l’on imagine pour un public similaire ou analogue à (A Suivre), peut-être moins friqué, peut-être plus décalé, 3 francs pour vingt pages quand (A Suivre) était mis à prix 10 francs. B.D. était animé par Manchette, auteur de néo-polars ‒ L’Affaire N’Gustro, Le Petit Bleu de la côte ouest, Fatale ‒, et par Dominique Grange, ancienne égérie des enragés du Boul’Mich’ et de la Gauche Prolétarienne.

Charlie en noir et blanc, B.D. en noir et blanc, de ce côté (A Suivre) n’inventa rien. Des chroniques érudites dans Charlie, interviews et feuilleton dans B.D., (A Suivre) n’innovait pas non plus sur ce plan. (A Suivre), simplement, arriva au bon moment avec des moyens, une solide structure dans le dos : Casterman, éditeur depuis 1780 à Tournai (Belgique, province du Hainaut, siège d’un évêché) et surtout promoteur des albums de Tintin depuis Les Cigares du pharaon, ce qui remontait à loin. Casterman publiait aussi en langue française Petzi pour les petits et Martine pour les écolières. Tout ça faisait un bon chiffre d’affaire, mais ne suffit pas à expliquer comment, défiant tous les pronostics, Casterman entra dans la modernité.

Un certain Corto

En vérité, ce fut pour partie une affaire d’amitié, de bande, si l’on veut, et pour partie aussi, paradoxalement, une histoire italienne. Il était une fois un Génois, agent immobilier qui s’était découvert une passion pour la bande dessinée, spécialement vénitienne. Le Génois, nommé Florenzo Ivaldi, mit ses économies faites de commerce prosaïque dans une revue lyrique intitulée Sgt. Kirk. L’âme de la revue s’appelait Hugo Pratt, à l’époque (1967) assez désargenté, et le maître d’œuvre Claudio Bertieri, infatigable propagandiste des fumetti, également ami de Claude Moliterni qui, lui, animait à Paris la Socerlid (Société Civile d’Études et de Recherches des Littératures Dessinées) et l’admirable revue Phénix [1]. Aux dires du Vénitien Hugo Pratt, cela se passa ainsi : « Il y a beaucoup de gens qui m’ont aidé quand je suis arrivé en France, comme Claude Moliterni, qui m’a trouvé un appartement rue de Lancry. C’est lui qui m’a présenté à la direction de Pif puis de Casterman [2]. » Les premières planches de la Ballade de la mer salée, issues de Sgt. Kirk entre 1967 et 1969, parurent en France dans le numéro de Phénix de juin 1974 (et suivants) après avoir été distillées dans le quotidien France-Soir. L’album, inhabituellement épais, fut mis sur le marché par Casterman en mai 1975 : « Un merveilleux album qui reprend en noir et blanc les 160 planches de ce grand classique de Hugo Pratt où l’on voit pour la première fois le personnage de Corto Maltese [3]. » Cette publication modifia radicalement l’image de l’éditeur, l’audience de l’auteur et les perspectives d’avenir de l’un et de l’autre.

Jusque-là, Hugo Pratt s’était acquis une notoriété, non sans difficultés et déboires, en contant pour Pif gadget, débitées en récits de vingt pages, les aventures novatrices, exotiques et romantiques de son marin flegmatique, toujours soutenu mordicus par le clan Moliterni. « Hugo Pratt nous parle de Corto Maltese » (dans Phénix, No.14 du 4e trimestre 1970) – « Depuis plusieurs mois, Pif publie les aventures de Corto Maltese. » Sans modestie excessive, bien qu’il ne fût pas encore incontestable, H. P. définissait sa création : « Corto Maltese est un héros à la Conrad, à la Stevenson, oui, à la Melville… Mais en plus, je dirais qu’il possède une ironie intérieure, peut-être un caractère comme on le rencontre chez les Vénitiens [4]. » L’auteur fut distingué par le Prix Phénix 1971 de la meilleure bande dessinée d’aventure, Claude Moliterni étant au jury (quelques mois auparavant, à l’automne 1970, l’hebdomadaire Pif et ses représentants Georges Rieu et Jean-Paul Mougin avaient reçu en Italie, à Lucca, le prix Yellow Kid de la « meilleure bande dessinée mondiale », d’un jury comprenant notamment Claudio Bertieri, Claude Moliterni et Hugo Pratt). Bientôt l’on vit Pratt à la foire du livre de Nice, assis derrière les deux premiers albums de Corto labellisés Casterman. « Il a obtenu de la maison Casterman l’utilisation de six couleurs au lieu des quatre traditionnelles, afin de fignoler la gamme des teintes […] Et c’est un luxe qui démontre sa conscience professionnelle ; car enfin, les albums Corto Maltese paraissent en noir et blanc et les fameuses six couleurs n’ont joué que pour les couvertures des albums et pour le poster GRANDEUR NATURE (1,83 m !) de Corto [5]. » Ainsi avançait-on cahin-caha sur les chemins de la gloire.

Pif ne fut pas une sinécure pour Corto. Les enfants amateurs de gadgets rechignaient à l’adopter pour héros. Il y avait ainsi un François D. de Paris (préservons son anonymat), qui ronchonnait amèrement dans le courrier des lecteurs : « Qu’est-ce qui vous a pris de passer cette histoire de Corto Maltese dans Pif ? J’ai beau me forcer à lire cette histoire, je n’y comprends rien, mais vraiment rien. Et pourtant, je ne suis pas plus bête qu’un autre. Je n’ai rien contre le dessin, je trouve que c’est original. Mais pour ce qui est du texte, alors là, ça devient fou [6] ! » Il était probable, en effet, que le lectorat de Pif, hebdomadaire diffusé à plus de cinq cent mille exemplaires grâce à ses mémorables gadgets (ardoise magique, cerf-volant gonflable, sous-marin à levure…) correspondait assez peu à l’esprit de La Conga des bananes, Sous Le Drapeau de l’argent, Le Dernier Coup… Cela malgré l’appartenance (trop souvent surestimée) de Pif au groupe de presse du Parti communiste français et les sympathies préférentielles de Corto Maltese pour les opprimés.

Le compagnonnage de Corto avec Pif prit fin exactement lorsque Pratt entra chez Casterman. Le personnage et son créateur changeaient de public et de dimension. Dans Phénix, Numa Sadoul se demandait s’il n’y avait pas « une anomalie dans le fait que l’œuvre de Pratt est publiée dans les journaux pour enfants. Lui-même ne comprend pas, dit-il, sachant qu’un très jeune lecteur est pratiquement incapable de pénétrer en cet univers. Et incapable d’en saisir les implications politiques, humaines, les allusions historiques et géographiques, la profondeur, l’ironie, les clins-d’œil fréquents [7]. » Au troisième salon d’Angoulême (créé notamment par Claude Moliterni), celui de janvier 1976, l’album La Ballade de la mer salée se voyait gratifiée du prix Alfred de la BD réaliste. Et en juin de la même année, Phénix annonçait le retour de Corto Maltese dont on n’avait pas vu une seule planche nouvelle depuis trois ans, son départ de Pif. « Ces six derniers mois », était-il annoncé, Pratt « a dessiné quelques pages de Corto... ce sont les plus belles ! […] Un détail, si vous lisez l’italien, cette série est parue au début 1976 dans le mensuel Linus » (l’équivalent transalpin de Charlie) [8].

Entrée en littérature

À Casterman, ces frémissements donnèrent des idées. Hugo Pratt, approchant ses cinquante ans, trouvait enfin le succès, était traduit, faisait retour en Italie chez Mondadori, il était publié en Espagne, au Danemark. Et tout cela était parti de France et d’un concours de circonstances. « À Pif, j’ai connu Jean-Paul Mougin. Il m’a aidé et moi, plus tard, je l’ai aidé à entrer chez Casterman, où il est devenu directeur de (A Suivre) et de Corto [9]. » De ces circonstances, donc, accouchées au forceps par une bande d’amis, naquit la revue (A Suivre). Ceux qui l’achetèrent chez leur marchand de journaux pour une pièce de 10 francs de l’époque en avaient incontestablement pour leur argent. Le produit était plus luxueux, plus attirant que Charlie, plus moderne que Pilote (dégradé en mensuel), plus sérieux évidemment que l’Écho des savanes, plus universaliste que Métal hurlant, bien qu’il vampirisât un peu chacun d’eux, se nourrît de leur sang frais.

La formule était la suivante : sortir délibérément la bande dessinée du cadre obligé et frustrant des albums formatés, lui donner le souffle du roman ou de la nouvelle, l’importer et la légitimer en littérature (Corto avait montré la voie). Pour ce faire, recruter des auteurs reconnus, ayant déjà fait leurs preuves chez la concurrence, laisser toute latitude à leur créativité, envelopper chaque histoire d’un contexte littéraire, conforter par de solides dossiers l’apparence de la cohérence, de la réflexion, renforcer par des noms emblématiques, de préférence choisis chez des intellectuels en vue, le caractère éminemment culturel du projet. Car la culture était alors une valeur intrinsèque, placée sur l’échelle sociétale bien au-dessus du commerce ou du profit. Alors commença (A Suivre).

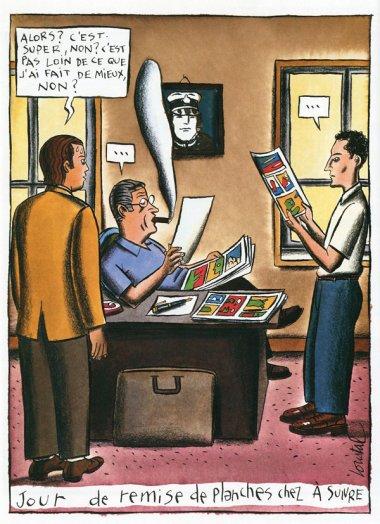

Casterman disposait d’atouts majeurs. À l’aune de la critique, la revue était bien partie. « Pour contribuer au succès de ce nouveau mensuel de bandes dessinées, rien n’a été laissé au hasard », relevait le Schtroumpf fanzine de Glénat [10]. Rien : ni les collaborateurs, ni les sujets, ni la tonalité. Sur les onze premiers numéros de la première année (un double l’été) s’agrégeaient Pratt, forcément en vedette, et Tardi, Forest, Cabanes, Auclair, F’murr, Montellier, Sokal, Schuiten, Manara, Buzzelli, adossés à des intellectuels estampillés qui venaient chaque mois évoquer « leurs » bandes dessinées fétiches. Pierre-Jean Rémy, diplomate, prix Renaudot, caressait de sa plume la Valentina de Crepax, Françoise d’Eaubonne, féministe, vantait Pravda la Survireuse et les mérites de Bécassine. « Et moi, je dis que la bande dessinée, ce sont des images éclaboussées d’étoiles romanesques » proclamait Didier Decoin, venu dire son amour pour Walt Disney ou Bob et Bobette – « Les bandes dessinées d’un prix Goncourt » (No.2) : ce titre sonnait comme un argument d’autorité. La BD pouvait être lue en public et fièrement brandie sous le parapluie d’aussi prestigieux parrains. À ces grands témoins s’ajoutaient la pléiade de spécialistes convoqués pour étayer les dossiers associés aux bandes principales, aux romans dessinés. Ici Même, de Tardi et Forest, s’éclairait des réflexions de Robert Jaulin, « directeur de l’UER d’ethnologie de Paris VII depuis 1968 », d’Emmanuel Le Roy Ladurie, « agrégé d’histoire, docteur ès lettres », de Régis Debray, figure inspirée de l’époque, « auteur de nombreux essais politiques ». Corto Maltese en Sibérie était illustré d’articles de Jean Lacouture sur Malraux en Chine, d’Emmanuel de Roux sur Victor Segalen.

Le rédac’ chef Jean-Paul Mougin théorisait ses desseins dans l’éditorial du numéro 1 : « Avec toute sa densité romanesque, A SUIVRE [en majuscules et sans ses parenthèses] sera l’irruption sauvage de la bande dessinée dans la littérature [11]. » Pour parvenir à ces fins honorables, (A Suivre) traitait la question à rebours, en insufflant à dose constante une littérature de bon aloi dans cette revue dédiée aux bandes dessinées. L’érudition mobilisatrice de François Rivière arrima d’emblée la revue aux meilleures traditions de la culture populaire, présentant des nouvelles de H.-G. Wells, Eugène Sue, Gaston Leroux, Maurice Leblanc et son Lupin, Sax Rohmer et son Fu Manchu (et un superbe récit, dessiné par Andréas, sur la disparition mystérieuse d’Agatha Christie en 1926 : « Amnésie », dans le numéro 11 de décembre 1978). Et il y avait encore les textes choisis d’Henry Miller, Joseph Kessel, Ignazio Silone, Michel Tournier de l’Académie Goncourt.

La cohorte prestigieuse

L’ensemble créait un fort bel écrin pour les bandes dessinées qui occupaient à peine plus de la moitié de la revue alors qu’elles étaient le fond de l’affaire. « L’irruption sauvage de la bande dessinée dans la littérature » se traduisit dans un format roman découpé en chapitres mensuels et un format nouvelle pour les histoires courtes. Le mot « roman » figurait déjà depuis un certain temps dans les sommaires de Pilote mensuel pour désigner les histoires à suivre. Mais évidemment, côté roman, (A Suivre) commença très fort. Hugo Pratt et son Corto Maltese en Sibérie (en fait déjà paru en Italie depuis deux ans : les fameuses planches de Linus) tiraient la revue, avec Jacques Tardi, associé à Forest pour un Ici Même quelque peu déconcertant.

Tardi, piqué à Pilote dans des conditions conflictuelles, appartenait déjà à l’écurie Casterman chez qui avaient été publiés deux albums de sa série Adèle Blanc-Sec, qui marchaient du feu de Dieu. La rédaction de Pilote n’était guère heureuse des épanchements acides de Jacques Tardi ni des fanfaronnades de Casterman. L’aimable Guy Vidal se fendit d’une note sucrée-salée dans son journal : « Pilote censure pour vous ! » : « Jacques Tardi, que Pilote fut le premier à publier, m’a envoyé les deux titres qu’il vient de faire paraître chez Casterman, l’éditeur engagé bien connu : Adèle et la bête, Le Démon de la Tour Eiffel. Dans le dossier de presse accompagnant ces beaux albums (mon sens du fair-play n’ira pas plus loin), on peut lire cette phrase : “(Tardi) écrit et dessine pour Pilote plusieurs histoires… Puis le démon de la liberté le saisit, il quitte Pilote pour dessiner ce qu’il veut, sans contrôle ni censure…ˮ » On ne sait ce qu’en pensa Goscinny, encore de ce monde, mais l’effet sur Guy Vidal fut immédiat – pour le mettre en colère, il fallait beaucoup en faire. « Je m’incline avec émotion, persiffla-t-il, devant le calvaire de Tardi qui, rejoignant un éditeur progressiste, rejoint également la cohorte de tous ceux que Pilote a contrôlés et censurés au fil des ans, sans réussir toujours, hélas, à étouffer tous les talents naissants. Et bravo au service de presse de l’éditeur révolutionnaire susnommé. » Il y avait de quoi, en effet, avoir le poil hérissé. Chez Pilote, Tardi avait fait ses premières armes : outre quelques histoires complètes, un remarquable Rumeurs sur le Rouergue (scénario de Christin, album chez Futuropolis) et surtout le fulgurant Adieu Brindavoine, qui lui gagna ses premiers fans mais pâtit d’une audience peu convaincante (l’album Dargaud fut soldé dans les grandes surfaces – en même temps qu’un trop plein de Blueberry, Tanguy-Laverdure, Bob Morane en albums souples).

Tardi avait juste passé trente ans lorsque se présenta sa bonne fortune. « Tardi, ça marche pout toi, en ce moment. Comment c’est venu, la “réussiteˮ ? », lui demandait la séduisante Dominique Grange dans B.D. au moment du lancement de (A Suivre). « Ça marche vraiment depuis deux ans, répondait l’auteur, depuis qu’il y a eu la promotion Casterman, la grosse machinerie qui promotionne les albums [12]. » Ici Même, son roman (A Suivre) sans rapport avec l’univers d’Adèle Blanc-Sec fut apprécié, parfois de façon flagorneuse. « Il est plaisant de retrouver du grand Tardi après les prestations médiocres de Polonius ou de Griffu », s’extasiait le critique Jean Léturgie. Mais on n’était pas obligé de partager cet avis, et l’on pouvait juger le Polonius fantastique paru dans Métal hurlant de loin supérieur, ou le polar Griffu proposé par B.D. sur scénario de Manchette d’une indiscutable qualité. Sans parler du chef-d’œuvre que constitue La Véritable Histoire du soldat inconnu chez Futuropolis (1974) et de ses époustouflantes contributions à Charlie (« Un épisode banal de la guerre des tranchées », No.78, 1975 ; « La bascule à Charlot », No.91, 1976). Il y avait dans Ici Même une atmosphère, une ironie répétitive, et une petite philosophie sortie de la bouche d’un enfant : « Moi, j’dis qu’i faut ouvrir son liv’ de Mickey […] et pis plus penser à rien d’autre, m’sieur, à rien ! » (l’album Mickey et le trésor, version Hachette 1934, joue dans l’histoire un certain rôle), une sagesse semblable à celle du Candide de Voltaire : « Cela est bien dit, répondit Candide, mais il faut cultiver notre jardin. »

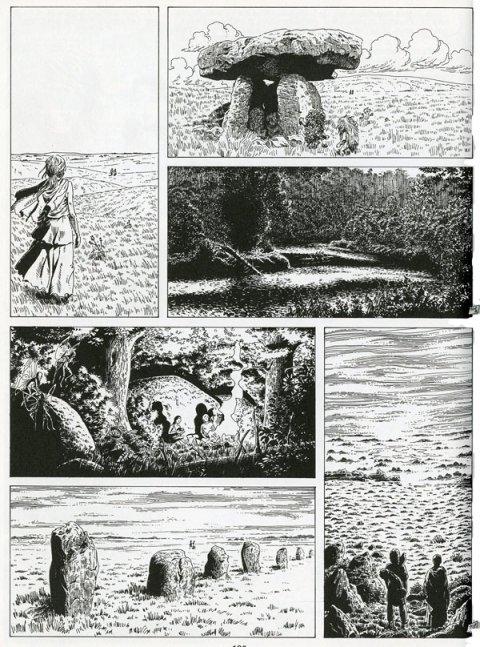

Le troisième des romans à se partager les pages de (A Suivre) en simultané était une légende celtique : Bran Ruzh, dessinée par Auclair, connu pour ses contes indiens bucoliques (La Saga du grizzli) et ses fictions pessimistes de l’âge post-atomique : Jason Muller dans Pilote, Simon du Fleuve dans Tintin. Bran Ruzh (« corbeau rouge » en breton) connut un destin singulier. Non seulement parce que les dialogues de ses premières planches étaient rédigés en breton pour effet de réel, avec traduction en fin de chapitre, mais surtout parce que l’histoire s’interrompit à la troisième livraison : « Vous ne retrouverez pas Bran Ruzh ce mois-ci. Ce grand roman de la Bretagne de toutes les légendes ne paraîtra pas pendant quelques mois. Des questions de contrat font que Claude Auclair est obligé d’arrêter de dessiner “le corbeau rougeˮ pour l’instant, et ce n’est pas de gaîté de cœur, croyez-le bien », s’excusait Jean-Paul Mougin, ajoutant : « Pour la première fois, (A Suivre) est victime de sa formule, celle de vouloir vous offrir une bande dessinée différente [13]. » Bran Ruzh ne reprit, suite et fin, qu’après un an et demi d’absence, au numéro 22 de novembre 1979.

Bien des personnages notables et durables se côtoyèrent dans (A Suivre), la Jehanne d’Arque surréaliste et pataphysicienne créée pour Métal Hurlant par F’murr (l’auteur du Génie des alpages dans Pilote), le Canardo de Benoît Sokal, bande animalière, policière et cruelle. Mais s’il fallait s’arrêter sur un seul de tous les romans premiers de (A Suivre), ce devrait être sans doute sur le Silence de Comès. Rarement œuvre aussi originale, à si forte puissance émotionnelle, si grande intensité narrative fut produite par la bande dessinée adulte. Silence entra dans (A Suivre) au numéro 13, le premier de l’An second, février 1979. « Je mapel Silence et je sui genti ». Mais Didier Comès était entré en bande dessinée un lustre auparavant, dans Pilote encore, avec Le Dieu vivant, son héros Ergün l’errant, un space opera à mi-chemin entre Lone Sloane et Valérian. Puis il avait fait un saut chez Tintin pour un épisode fabuleux et onirique lié à la guerre de 14-18, peu compatible avec l’esprit de l’hebdomadaire : L’Ombre du corbeau. Son choix valut à Comès de se retrouver un temps privé de perspectives professionnelles. Le milieu est dur. Tintin « m’a demandé de faire des histoires plus commerciales. J’ai refusé et je me suis trouvé sans travail. […] Je suis devenu barman dans un club à Verviers. » C’est en ce lieu que l’a repêché Casterman pour (A Suivre). « On avait pensé à moi grâce à L’Ombre du corbeau qui avait plu aux responsables du nouveau mensuel [14]. » Comme quoi aucune situation n’est désespérée. Entre Ergün l’errant, L’Ombre du corbeau et Silence, le style graphique de Comès avait considérablement évolué pour atteindre une sorte de perfection éthérée. « Au moment du Dieu vivant, j’ai subi l’influence de Mézières, expliquait-il, et c’est en démarrant Le Maître des ténèbres [épisode suivant, un temps perdu, à paraître plus tard] que j’ai découvert Pratt. Ce fut une révélation, en ce sens que Pratt était, comme moi, parti de Caniff, mais qu’il était arrivé beaucoup plus loin [15]. » Silence fut couronné, en 1981, du prix Alfred du meilleur album à Angoulême.

La revue des romans extensifs se piquetait aussi agréablement d’excellentes nouvelles, histoires courtes one shot, parmi lesquelles on distinguait dans les premiers numéros, sur des musiques fort différentes mais chacune révélatrice de l’ambiance du moment, Hôpital Bellevue de Chantal Montellier, pour son efficacité dramatique, ou Le Commentaire du Concombre de Mandryka, pour son humour dévastateur. Chantal Montellier évoque à travers l’issue tragique d’une manifestation, les utopies, les rêves, les croyances, la culture interne d’une génération, tandis que par l’absurde Mandryka règle son compte à Staline en dix-huit cases.

Temps et mœurs

Bien entendu, il se trouvait des gens que la tonalité générale de la revue énervait. Dans une rubrique courrier genre « pâté d’alouette » (beaucoup de louanges pour peu de critiques) parut la lettre extravagante d’un lecteur d’Anvers : « J’ai reçu et j’ai lu (A Suivre) No.1. J’ai été catastrophé, anéanti, épouvanté. […] Moi qui n’ai rien à voir dans toute cette histoire, j’ai honte pour vous. […] Faisant le jeu de la gauche, vous avez attiré chez vous quelques minables dessinateurs gueulards qui dégoûteront à tout jamais le lecteur moyen que je représente ici. […] Vous ne pourrez jamais atteindre la majorité silencieuse [16]. » Dix ans tout juste s’étaient écoulés depuis les joyeuses barricades de Mai 68, mais au gouvernement, depuis vingt ans la droite régnait sans partage en propriétaire des lieux. Lorsque (A Suivre) vit le jour, Giscard tenait la barre et Raymond Barre la boutique. Mais il était certain que sur le front de la culture et dans la jeunesse, la contestation gagnait du terrain. La scène intellectuelle était dominée par Barthes, Foucault, Bourdieu, Sartre-Beauvoir. (A Suivre) interrogea Pierre Christin, pape du scénario nouveau (comme on aurait dit le nouveau roman ou la nouvelle vague), sur le présent indicatif de la bande dessinée : « Ce qui m’intéresse c’est quand même le monde qui est autour de nous, essayer d’en rendre compte [17] », répondit Christin pour qui l’engagement tenait de l’évidence.

Incidemment, le dossier (A Suivre) du numéro 3, « science-fiction et politique », glosait sur un lieu-commun : la SF vire à gauche. « Vous avez déjà rencontré un homme de droite, vous ? » – voilà comment se respirait l’air du temps [18]. Il existe une photo parlante des trois auteurs Auclair, Comès et F’murr, un verre de rouge à la main, chevelus, barbus, moustachus (et portant des lunettes à montures métalliques), qu’on aurait dit tout droit venus d’une bande de Cabu : tout ça, c’est hippies et compagnie, songeaient forcément leurs détracteurs… Didier Comès avait débuté dans des orchestres de jazz et, par penchant, nourrissait des sentiments pacifistes, une sensibilité aux plus faibles. « J’ai toujours éprouvé une forme de tendresse envers les êtres marginaux, quels qu’ils soient, disait-il. Peut-être parce que moi aussi, je me range dans cette catégorie. Le seul fait d’aimer le jazz, dans un petit village aux mœurs assez rigoristes, passait, sinon pour une perversion, au moins pour une bizarrerie [19]. » Claude Auclair venait d’un milieu nantais déjà politisé (il avait adhéré quelques temps aux Jeunesses communistes) et s’avérait avant l’heure écolo pur jus. Un jour qu’on lui demandait pourquoi lui-même et ses héros gardaient le poil dru, Auclair raconta qu’à cause de son apparence, il s’était fait « agresser par trois jeunes cadres portant cravate, costume trois pièces et cheveux courts, qui se sont montrés très violent », précisant d’autre part – ce qui est parfaitement exact – que dans les années soixante-dix la longueur des cheveux n’était pas simplement question de mode mais aussi marqueur idéologique [20]. Les convictions s’affichaient alors franchement lorsqu’elles invitaient à la contestation. Chantal Montellier ne faisait nullement mystère de ses accointances communistes : elle dessinait pour L’Humanité dimanche, se nourrissait de Paul Nizan, John Reed, Lissagaray et son Histoire de la Commune. « Je suis solidaire du PC », affirmait-elle dans le No.4 de (A Suivre) [21] – (le Parti communiste totalisait plus de 20 % des suffrages aux législatives cette année-là). Quant à Tardi, son anarchisme bougon était de notoriété publique et presqu’une marque de fabrique. S’agrégèrent ensuite d’autres auteurs à l’engagement certain : Guido Crepax, dont Charlie avait publié l’épisode de Valentina Viva Trotsky et qui, en Italie, posait son héroïne sur les affiches de la coalition électorale d’extrême gauche Democrazia Proletaria, puis les Argentins Muñoz et Sampayo, exilés d’un pays où sévissait la plus sanguinaire des dictatures, où même les auteurs de bandes dessinées s’effaçaient dans la nuit et le brouillard.

Ces éléments et d’autres choses encore auraient pu conforter l’improbable lecteur anversois dans ses perceptions paranoïaques d’un (A Suivre) gauchiste. Mais c’était illusion d’optique, effet de prisme. La réalité s’avérait plus complexe, plus subtile ou plus épaisse, plus contradictoire et parfois surprenante. À distance – car sur le moment cela passa inaperçu – on constate, étonné, que figurèrent dans (A Suivre) des particuliers relevant d’une tout autre galaxie. Ainsi le lecteur prévenu découvrira-t-il avec stupéfaction que les textes bretons de Bran Ruzh sont d’un certain Goulven Pennaod, de son vrai nom Georges Pinault, pseudo « druide » aux connexions sulfureuses (affilié dès 1943 à un mouvement de jeunesse nazi), et que le dossier accompagnant Corto Maltese en Sibérie inclut un texte de Jean Mabire, vieux routier de l’ultra-droite, proche de Le Pen père et chantre des Waffen-SS de la Brigade Frankreich ou de la Division Charlemagne. Le magazine présentait ce collaborateur singulier en six lignes sibyllines mettant en avant « sa passion pour l’histoire et son goût pour les combattants des causes perdues [22] ». Ces présences paraissent d’autant plus énigmatiques qu’à l’époque encore, les idéaux de la Résistance et, par conséquent, le sens commun rejetaient cette frange en une réprobation radicale quasi-unanime (aux élections présidentielles de 1974, le candidat Le Pen obtenait 0,75 % des voix). La stupeur (et la déconvenue) du lecteur assidu n’en seront que plus grandes lorsqu’il découvrira ces propos de Hugo Pratt recueillis plus tard par Dominique Petitfaux : « Mabire est un ami à moi, comme je viens de le dire [23]. » Ainsi allait la vie. Il est possible qu’entre Pratt et ses lecteurs se soit installé un certain malentendu, une sorte de quiproquo, le destin projeté de Corto. Plus tard, on sut que Hugo Pratt laissait à d’autres ses décors, qu’il ne dessinait pas les fantastiques locomotives du train d’or de Corto en Sibérie, ou la Venise de la Fable, mais en chargeait un de ses jeunes collaborateurs Guido Fuga, non crédité [24]. Hugo Pratt soignait principalement son personnage et l’on put en concevoir, d’un point de vue artistique, une vague mélancolie.

Avoir vingt ans

En son numéro 9, (A Suivre) proposa un questionnaire à ses lecteurs pour « mieux les connaître ». Le super poster en pied de Corto Maltese récompensait les cent premières réponses. La revue en reçut cinq mille, d’où il ressortait que son lectorat était à 85 % masculin, âgé de moins de trente ans à 80 %, urbain à 60 %, d’un niveau d’études supérieures (64 %) et de catégories sociales correspondantes (étudiants : 36 % ; employés, profs, cadres : 45 %). Également consommateurs de livres à 76 %, lecteurs du Monde à 50 %, de Libé à 27 % (contre 3,4 % du Figaro), chaque mois ces gourmands de (A Suivre) fréquentaient trois fois les cinémas, achetaient deux disques vinyles pour leur platine [25]. Et puis l’on fumait pas mal, notamment des Gauloises bleues dont des publicités créatives illustraient la 4e de couverture de la revue. (On lira d’ailleurs avec plaisir, dans le numéro 34, les planches « Blagues à tabac » de Pratt et Tardi, réalisées pour une exposition de la Seita [26].) Les thématiques imposées, parfois par une triste actualité, fournissaient souvent prétexte à de magnifiques nouvelles graphiques, comme le prouvent les numéros spéciaux – dédiés à John Lennon (Tardi/Grange : « It’s so hard… », Bilal : « New-York an 2000 », Binet « Watching the wheels », etc.) – ou à Hergé (Jean-Claude-Denis : « Train-Train », Pétillon : « Tintin rêve », Tardi, Golo-Frank, Régis Franc, Binet, etc.) – ou encore à Hugo Pratt lorsqu’il quitta ce monde.

À partir du numéro 14, et pour quelque temps, le mensuel proposa une affiche papier glacé pliée en quatre, recto : un auteur « À la Une », interview, analyse et commentaires judicieux, verso : une planche couleur style poster (avis aux collectionneurs : la pagination le prend en compte, comme pour les mini-récits de Spirou). Dès février 1980, au numéro 23, « une grande nouveauté » : seize pages couleurs, pour un récit de Comès reprenant son personnage d’Ergün l’errant. (A Suivre), avec ses atouts accumulés, s’était établi une solide réputation. En septembre 1980 paraissait une version néerlandaise de la revue, comme pour Tintin et Spirou, en quelque sorte : Wordt Vervolgd, où l’on retrouvait les aventures fantastiques d’Isabelle Avondrood, alias Adèle Blanc-Sec. Mais plus avançait le temps, plus le rédactionnel diminuait, les chroniques s’amenuisaient. Les dossiers, la littérature disparurent, justifiant les prédictions des critiques traditionnalistes, à l’instar d’Henri Filippini qui émettait au premier jour « quelques doutes » quant à la réaction d’un lecteur de bandes dessinée devant tant de textes [27]. Au mois de mai 1981, (A Suivre) offrait à ses lecteurs le chapitre douzième et dernier de Bran Ruz. Le soir du 10 mai, à la Bastille à Paris et sur les places des villes de France, des foules manifestèrent bruyamment leur joie de voir élu François Mitterrand, attendant une ère nouvelle. Elle vint en effet, mais ce ne fut pas celle qu’ils attendaient. Les croyances, utopies, espérances des Trente Glorieuses, longuement mûries, longtemps choyées, s’étiolèrent en si peu de temps que c’en fut déroutant. Barthes et Sartre étaient morts en 1980, à trois semaines d’intervalle ; Foucault en 1984. Des rêves ne restait rien. De nouveaux mots colonisèrent le vocabulaire courant, « entreprise », « marché », poussant allègrement vers la sortie les anciennes notions : « autogestion », « changer la vie ». Il suffit de relire l’inénarrable Tonton Marcel de Régis Franc – introduit au numéro 45 de (A Suivre) – pour mesurer l’immense distance qui sépare nos deux époques. Casterman, entre temps, avait agrégé à son catalogue un nombre considérable de titres, engrangé un panel d’auteurs majeurs qui en faisaient une maison extraordinairement respectée et célébrée.

(A Suivre) continua à vivre jusqu’au bel âge de vingt ans où, peu avant son anniversaire, on assista à une forme de suicide par feu d’artifice : le numéro 239 de décembre 1997, « Arrêt sur images ». Galerie des couvertures, dictionnaire des auteurs et nouvelles graphiques de circonstance (celle de Comès, « Silence », celle de Régis Franc, « Tonton Marcel », flattent notre nostalgie). Voilà, c’est fini. (Fin), comme l’écrit Tardi passant une tête derrière le rideau. Pourtant ce fut une belle aventure.

Philippe Videlier

Historien au CNRS

[1] Claude Moliterni (1932-2009) ; Phénix – No.1, octobre 1966, à No.48, janvier 1977.

[2] Hugo Pratt, entretiens avec Dominique Petitfaux, De l’autre côté de Corto, Casterman, 1990, p. 88.

[3] Phénix No.43, décembre 1975, p. 52.

[4] Phénix No.14, 4e trimestre 1970, p. 79.

[5] Phénix No.29, 3e trimestre 1973, p. 17.

[6] Pif gadget, No.1462, juin 1973.

[7] Numa Sadoul, « A propos de Corto Maltese », Phénix No.29, 3e trimestre 1973, p. 16.

[8] Phénix, No.46, juin 1976, p. 39.

[9] Hugo Pratt, De l’autre côté de Corto, op. cit., p. 61.

[10] Jean Léturgie, Schtroumpf fanzine, No.16, février 1978, p. 19.

[11] Jean-Paul Mougin, éditorial du No.1 de (A Suivre), février 1978.

[12] Interview de Jacques Tardi par Dominique Grange et Christiane Dumas, B.D. No.21, 27 février 1978, p. 17.

[13] Jean-Paul Mougin, éditorial du No.4 de (A Suivre), mai 1978. Bran Ruzh est écrit avec h dans ses premières livraisons, puis sans à sa reprise.

[14] Interview de Didier Comès par Thierry Groensteen, Schtroumpf – les cahiers de la Bande dessinée No.55, 1983, p. 12-13.

[15] Ibid., p. 10.

[16] Courrier, (A Suivre) No.6-7, juillet-août 1978, p. 5.

[17] (A Suivre) No.14, mars 1979, p. 99.

[18] « La SF se porte bien, merci, et elle vire à gauche », (A Suivre) No.3, avril 1978, p. 49.

[19] Interview de Didier Comès, op. cit., p. 13.

[20] Interview de Claude Auclair par Thierry Groensteen, Les Cahiers de la bande dessinée No.58, juin-juillet 1984, p. 11.

[21] « Les livres de Chantal Montellier », (A Suivre) No.4, mai 1978, p. 22.

[22] (A Suivre) No.4, mai 1978, p. 31.

[23] Hugo Pratt, De l’autre côté de Corto, op. cit., p. 93.

[24] Je me souviens de Pratt – conversations à Malamocco, Mosquito, 2013, p. 89 et 92.

[25] (A Suivre) No.13, février 1979.

[26] (A Suivre) No.34, novembre 1980.

[27] Henri Filippini, Schtroumpf fanzine No.16, févier 1978, p. 19.