figures de l’artiste

Je repartirai, pour cette deuxième conférence, de Picasso.

Si les caractéristiques de son art ‒ particulièrement les déformations imposées à son art, d’inspiration cubiste et/ou grotesque ‒ ont été maintes fois imitées comme symbolisant, par excellence, la rupture introduite par l’art moderne et son caractère « scandaleux » au regard des critères anciens du beau et de la bienséance, la personne de Picasso elle-même a aussi été très fréquemment mise en scène. Pour ne citer que quelques exemples, Gotlib l’a représenté dans Gai-Luron, l’Espagnol Ceesepe dans une histoire parue dans le mensuel Frigidaire, l’Américain Bill Griffith dans son strip Zippy, dont j’aurai l’occasion de reparler lors de notre prochaine rencontre.

La fréquence de ses apparitions montre que Picasso est vu comme l’archétype (ou le « comble ») de l’artiste moderne, tout comme Léonard tient, dans la bande dessinée, le rôle du maître ancien par excellence.

Léonard de Vinci a été incarné par Dingo dans une version disneyenne ‒ le chien simplet ayant, dans les années 70, prêté ses traits à un certain nombre de grandes figures historiques, de Christophe Colomb à Beethoven en passant par Gutenberg et Galilée ‒, Turk et De Groot en ont fait le modèle de leur inventeur fou, narcissique, tyrannique envers son disciple, et jamais en panne d’idées plus loufoques les unes que les autres (45 albums de la série Léonard ont paru depuis 1977) ; en 1969, Fred et Alexis l’avaient mis en boîte dans l’inénarrable Time is money, en le représentant à un âge où, ne sachant pas encore dessiner, il « loupait » le portrait d’une Mona Lisa qui, de son côté, se refusait à sourire ;

et tout récemment, Benjamin Lacombe et Paul Echegoyen ont proposé Léonard & Salaï (2 tomes chez Soleil), Salaï étant le nom du jeune homme à la beauté androgyne qui fut le disciple, le modèle et vraisemblablement l’amant de l’artiste ; on ne sera pas étonné que la couverture cite l’inévitable Joconde.

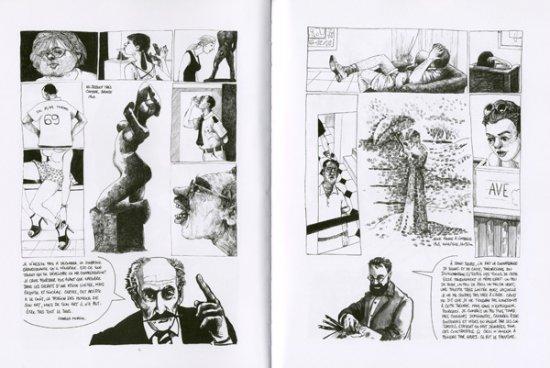

À la figure de Léonard, donc, répond, quatre siècles plus tard, tout aussi écrasante et incontournable, celle de Picasso. Je voudrais m’attarder sur sa présence dans un récit en huit planches dessiné par Art Spiegelman en 1973-74, « Duke Letroud, détective de poche » (repris dans l’album Breakdowns, Casterman, 2008 ; titre original : « Ace Hole Midget Detective »). La première planche s’ouvre par une citation (non référencée) attestant du goût de Picasso pour les comics ; le peintre, nous assure-t-on, « suivait assidûment les aventures de Pim Pam Poum et de Little Jimmy ». Le détective, un nabot, a été engagé par un marchand d’art du nom de M. Patate, auquel un certain Floogleman a refilé de faux Picasso. Une femme dessinée « à la Picasso » sort dans la rue et, d’instinct, le privé décide de les suivre, elle et ses « courbes fantasques ».

Puis Duke tombe inopinément sur le corps de Floogleman agonisant. Ce dernier ressemble beaucoup à Spiegelman lui-même. N’avions-nous pas comme seul indice à son propos qu’avant de faire faussaire, il « s’était fait un p’tit nom comme dessinateur underground » ?

Au domicile de Floogleman, Duke est assommé et se retrouve « au royaume des songes » ‒ le Slumberland de McCay. Dans son rêve, Picasso lui apparaît, ou plutôt le visage d’un Picasso sentencieux « collé » sur un corps mutant, et Pim Pam Poum se matérialisent sur un écran de télévision. Revenu à lui, Duke découvre que la femme au physique « picassien » n’est autre que l’épouse de son commanditaire, M. Patate. La suite de l’enquête est avant tout prétexte à des jeux formels des plus sophistiqués, Spiegelman s’ingéniant à mélanger les codes des comics (com-mix, ainsi que l’orthographiera RAW quelques années plus tard), de la peinture, du film noir et de l’industrie du jouet (la métaphore du puzzle rend compte de cette intrication). Ainsi, Guernica est ironiquement reproduit sous un extrait du Comics Code qui proscrit les scènes de violence excessive. Et la dernière planche se conclut sur une série de petites annonces proposant des formations pour devenir, au choix, cartoonist, détective… ou artiste.

Le résultat de cette esthétique du collage relève du surréalisme ‒ un mouvement auquel Picasso n’appartint pas. En définitive, la question que semble poser cette histoire (et, partant, le véritable objet de l’enquête) est : la bande dessinée et le monde de l’art sont-ils miscibles, équivalents, interchangeables ? Picasso occupe ici la position du maître incontesté, de celui qui sait et qui dispense ses leçons au monde. Chacune de ses interventions le voit dispenser un précepte sur l’art, de « Seul un trait pur défie l’imitation » à « Tout peut être point de départ » en passant par « Vous devez avoir une idée de ce que vous voulez faire mais ce doit être une idée vague » [1]. Des préceptes dont on peut penser que Spiegelman les fait siens, plaidant implicitement, par là-même, pour l’appartenance de plein droit de la bande dessinée au monde de l’art. De même que Picasso, qui révolutionna la peinture, peut sans doute être regardé comme une figure à laquelle s’identifiait le jeune cartoonist qui s’employait, lui, à déconstruire les codes de la bande dessinée.

En réalité, Picasso n’est qu’un symptôme d’un phénomène plus général. Dans une étude où il s’interrogeait sur les « grands changements » intervenus dans la bande dessinée depuis le lancement d’(A Suivre) en 1978, le critique Sylvain Bouyer ‒ l’un des piliers de l’équipe des Cahiers de la bande dessinée entre 1985 et 1988 ‒ observait : « Le héros d’époque n’est pas reporter-explorateur ou “anti-héroïque”, comme le furent en leur temps Tintin et Lucien Brindavoine. Il est amateur, peintre, écrivain, sculpteur, architecte ou commissaire-priseur [2]. » Bouyer citait quelque 24 albums ou séries à l’appui de cette observation, et concluait par cette remarque : « La bande dessinée ayant gagné son adhésion au club de la culture, elle participe à l’auto-promotion du genre. »

La tendance qu’il avait repérée s’est confirmée depuis. Et je vous propose d’examiner quelques exemples de cette institutionnalisation du peintre comme dramatis personae, c’est-à-dire comme figure offrant un intérêt dramatique.

Essai de typologie

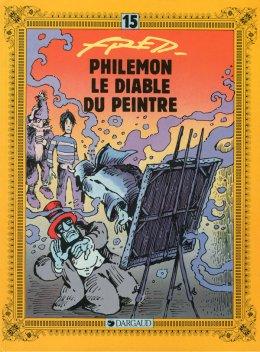

Comme toute série fondée sur les allers-retours entre le « monde réel » et un univers parallèle, Philémon, de Fred, accorde une importance particulière au motif du passage. Depuis 1965, seul ou accompagné de ses amis, le jeune héros au pull rayé a emprunté toutes sortes de chemins pour parvenir au « Monde du A ». Mais ce n’est pas avant 1987, dans l’album intitulé Le Diable du peintre, que Fred a eu l’idée de la toile peinte comme sas. L’appréhension de la peinture comme « fenêtre ouverte » sur un ailleurs, qui remonte à Alberti, connaît ainsi une actualisation inattendue.

L’artiste a posé son chevalet dans la forêt pour peindre les arbres centenaires mais son pinceau lui échappe et peint malgré lui un « personnage bizarre » : la Joconde. De manière énigmatique, ce tableau correspond, dans le Monde du A, au cadre dans lequel Barthélémy est prisonnier, devenu image. Apparaît ensuite (p. 17) une sorte de capitaliste (en fait un « démon de troisième catégorie »), qui avertit : « S’il vous peint sur sa toile, vous disparaîtrez. Vous serez sur sa toile mais plus dans la vie ». Fred introduit là une tension entre la case, où s’ébattent des personnages supposés vivants, et la toile, qui ne peut recevoir qu’une image figée, immobile. Philémon passera de l’autre côté de la toile comme d’autres sont passés de l’autre côté du miroir. Plus loin, une seconde opposition se matérialise entre le monde de la bande dessinée et celui de la peinture ; c’est le trait qui disparaît, quand les personnages doivent affronter une « tempête de couleurs ». La chose est claire : pour Fred, la peinture ne peut, vis-à-vis de la bande dessinée, être qu’une menace. La couverture de l’album nous avait du reste prévenus : la peinture, c’est le diable !

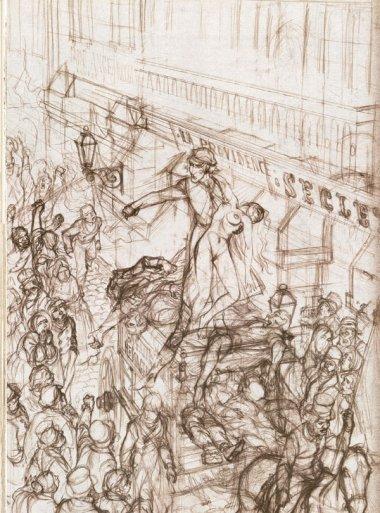

L’un des personnages marquants de la série Sambre, d’Yslaire (5 tomes parus entre 1986 et 2003) est le peintre romantique Egon Valdieu. Tourmenté, insatisfait, il entretient une relation faite de désir, de frustration et de haine avec son nouveau modèle, Julie, la fille de rien, dont les yeux rouges trahissent l’appartenance à une race maudite et qui, de surcroît, est enceinte. L’intrigue établit un parallèle avec Delacroix et celle qui, vingt ans plus tôt, fut sa muse, Olympe de Castelbalac. Sur les barricades de la révolution de 1848, Julie deviendra le symbole de la liberté en marche, telle que Valdieu l’avait imaginée et telle que Delacroix l’avait peinte avant lui. Le face à face entre l’artiste et son modèle est l’un des thèmes les plus féconds de l’histoire de la peinture. Yslaire le revisite sur le mode du drame, tout en faisant une place importante, tout au long des albums, à un autre genre pictural : le portrait, comme il est logique dans une saga consacrée à l’histoire d’une lignée bourgeoise.

Dans son livre d’entretiens avec Jean-Luc Cambier et Eric Verhoest La Légende des Sambre (Glénat, 2003), Yslaire s’est expliqué sur son personnage : « Valdieu est issu de tout ce que j’ai lu sur la peinture. (…) Je me suis intéressé à Chassériau. Considéré aujourd’hui comme un classique, il a vécu la tentation romantique sans la pousser jusqu’au bout. Il représente un intermédiaire. (…) Valdieu est un peintre maudit. Son nom ne traversera pas l’histoire. (…) Son idéal esthétique est de réussir des portraits plus vrais que nature, mais où tout le romantisme, toute l’expression passerait par les yeux. Il torture ses modèles pour faire ressortir le regard. (…) Il veut être LE peintre de la révolution qui se prépare. » (pp. 54-55)

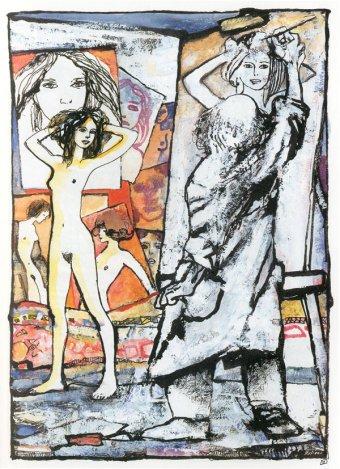

Comme pour Spiegelman à l’endroit de Picasso, on peut penser qu’Yslaire s’identifie au personnage du peintre. Valdieu fait poser Julie nue et multiplie les esquisses ; de même, les crayonnés de Sambre révèlent qu’Yslaire dessine d’abord ses personnages nus, avant de les vêtir, et qu’il se plaît particulièrement aux esquisses préliminaires sensuelles. Cette technique était déjà celle de Paul Cuvelier pour sa série Corentin. On sait que Cuvelier se voulait avant tout peintre, et ne faisait de la bande dessinée qu’à titre alimentaire. On observe donc, chez les deux dessinateurs belges, un même tropisme pictural, un même désir de peinture qui passe par l’importation, dans le champ de la bande dessinée, de méthodes habituelles aux ateliers d’artistes. Cette démarche leur permet d’investir dans la pratique de la bande dessinée leur sensualité exacerbée (Yslaire : « Le dessin est pour moi une pulsion de vie. Il est toujours lié à la sexualité. (…) Dans le dessin, il y a la recherche d’une forme d’orgasme ». La Légende des Sambre, op. cit., p. 63.)

Yslaire assume en outre, sans distance, une vision de l’art qui était celle du Romantisme. Son Valdieu est comme un concentré des figures dans lequel s’incarne le génie romantique : celles du dandy, du rebelle et du mélancolique.

La bande dessinée propose évidemment de toutes autres représentations de l’artiste, moins conventionnelles et plus irrespectueuses. Ainsi de Larcenet dans La Ligne de front (2011), « une aventure rocambolesque de Vincent Van Gogh ». Van Gogh est caporal et le Président du Conseil en personne lui demande de délaisser ses tournesols pour se rendre sur le front et représenter la réalité de la guerre des tranchées. Van Gogh est dépeint comme un homme colérique. Son ambition, répétée à la manière d’un leitmotiv, est de « faire exploser son désarroi à la face du monde ». Son art demeure incompris : tous ceux qui voient ses toiles lui reprochent avec constance de mettre trop de jaune. L’artiste faillira dans sa mission. Le mot de la fin revient au Président du Conseil : « J’ai comme l’impression que le caporal Van Gogh a sombré dans la démence… Ou le surréalisme. Ce qui est du pareil au même. Soyons lucides : c’est un échec… La guerre est décidément un art trop complexe pour le laisser aux artistes. »

Larcenet confronte l’art à un monde brutal qui lui est, en principe, étranger, voire antithétique. C’est au fond, une démarche identique à celle de Christophe Blain dans sa série Isaac le pirate (5 albums de 2001 à 2005). Son héros, Isaac, est un peintre désargenté qui, devenu malgré lui le peintre officiel d’un grand pirate voulant immortaliser son voyage aux confins du monde connu, se retrouve mêlé aux mondes de la flibuste, de l’exploration et de la grande aventure.

Voilà sans doute qui confirme définitivement l’observation de Bouyer sur l’artiste comme « héros d’époque » : même chez les pirates, le personnage central, maintenant, est un peintre.

De façon très empirique, je crois possible de repérer quelques emplois archétypaux au sein de cette population que constituent les artistes dans la fiction, à laquelle sont traditionnellement associés nombre de clichés et de préjugés. Voici une typologie non limitative. J’illustrerai chaque type par un exemple librement choisi dans la bande dessinée ancienne ou moderne.

Le maître inégalable

Le perroquet Globi est un personnage célèbre en Suisse alémanique. Cet animal humanisé, éternellement vêtu d’un pantalon à carreaux et d’un béret, a été le héros de plus de soixante albums souples. Robert Lips a dessiné ses aventures de 1932 à 1975. Dans cette planche (s.d.), il s’improvise dessinateur, et vit une expérience analogue à celle, célèbre, des raisins de Zeuxis. Ce dernier, fameux peintre de l’Antiquité grecque, avait peint une grappe si ressemblante que des oiseaux, abusés, étaient venus les picorer sur la toile, jusqu’à percer celle-ci de leurs coups de bec. De même, on voit ici Globi tromper un papillon, qui vient se poser sur la fleur qu’il vient de dessiner. Notre artiste en conçoit une grande fierté, comme si cette expérience constitue le comble en terme de reconnaissance.

L’artiste incompris

Une planche de Sillince (parue dans Punch le 30 septembre 1959 − et reprise dans A Child of six could do it, op. cit.), qui montre un sculpteur et sa femme à cinq âges de la vie. Lui passe par toutes les phases du modernisme, elle fait preuve à chaque étape de la même muette réprobation. Le dernier dessin montre le monument funéraire qu’elle lui a fait ériger après sa mort : elle est enfin heureuse de pouvoir contempler une sculpture à l’ancienne (figurant un ange et une allégorie de la Renommée) correspondant à ses goûts à elle. Elle tient ainsi sa « revanche » posthume. Triste destin que celui de cet artiste qui a vécu toute sa vie aux côtés d’une femme désapprouvant ses choix créatifs, et dont la sensibilité conservatrice représentait, probablement, celle d’une partie du public.

Le talent exploité, pressuré par un entourage véreux ou mal intentionné

L’exemple sera l’album de Dupuy et Berberian Petit Peintre (Magic Strip) 1995 ; rééd. Cornélius 2003), dont le héros est un petit garçon prénommé Jeremy, qui fait montre d’une vocation précoce et affirmée pour la peinture. Comprenant le profit qu’il pourrait tirer de ce « Mozart de la peinture », le critique d’art Van der Draeger l’installe dans un atelier. Les images les plus saisissantes de l’album sont celles qui montrent le petit bonhomme affrontant des toiles immenses. Une première exposition est organisée, mais le critique s’approprie la paternité des œuvres. L’usurpation est éventée et Jeremy parvient à s’échapper. Son talent fait désormais la fierté de ses parents ? Nouveaux bourreaux, ceux-ci l’obligent à peindre sans relâche. Jeremy ne trouve d’autre moyen de clamer sa détresse que d’inscrire un s.o.s. sur l’une de ses toiles : « Au secours ». On juge que c’est son œuvre la plus forte. Le cri authentique d’un enfant martyrisé est pris pour un geste artistique.

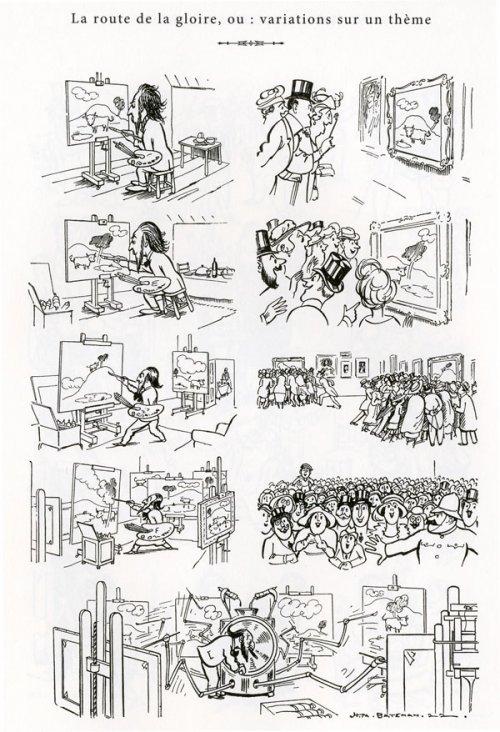

Le faiseur

Le grand cartoonist britannique H.M. Bateman, vedette de Punch quelques décennies plus tôt, avait imaginé, dans une planche parue le 2 août 1922, comment un peintre trouve « la route de la gloire » en peignant des vaches. Le premier tableau qu’il expose sur ce motif suscite un tel intérêt que notre homme le duplique aussitôt et, ses œuvres attirant des foules de plus en plus nombreuses et admiratives, il ne peint bientôt plus que des vaches en série, allant même jusqu’à inventer une machine qui lui permet de réaliser une demi-douzaine de toiles en même temps, pour satisfaire la demande. Sur les trois premières cases de la colonne de gauche, on voit distinctement l’évolution de son statut social et l’acquisition d’une aisance financière : il passe d’une table frugale à de véritables festins, bientôt servis par un maître d’hôtel.

L’imposteur

Du faiseur à l’imposteur, il n’y a qu’un pas. On ne sait trop dans quelle catégorie ranger Flupke, le gamin des rues inventé par Hergé. Dans ce célèbre épisode de Quick et Flupke, il s’improvise artiste et organise sa première exposition entièrement constituée de monochromes noirs. Le titre donné à l’exposition, « Bruxelles la nuit », désigne l’initiative comme relevant d’une escroquerie potache (Pierre Fresnault-Deruelle use d’un euphémisme en écrivant que le jeune artiste a trouvé le moyen de « maquiller son manque de métier »). Hergé renoue ainsi, volontairement ou non, avec l’esprit des monochromes d’Alphonse Allais, et plus particulièrement de son « Combat de nègres dans une cave, pendant la nuit ».

Deux remarques. Primo, la galerie dans laquelle Flupke expose s’appelle Thétis, du nom d’une Néréide qui se métamorphosait sans cesse pour échapper aux assiduités de Zeus. Ce nom semble accuser ironiquement l’apparence uniforme des toiles du peintre en herbe. On se demande quels commentaires en propose le catalogue dans lequel plusieurs visiteurs paraissent plongés avec intérêt ! Secundo, le titre de cet épisode est « Occultation ». Ce concept désigne précisément l’opération que Jochen Gerner fera subir à un ouvrage d’Hergé, Tintin en Amérique, quand il en recouvrira les cases de noir (cf. TNT en Amérique, 2002).

Dans l’inventaire des figures négatives, qui incarnent la légende noire du monde de l’art, après l’imposteur viennent le plagiaire et le faussaire.

Le plagiaire

« Modern Art » (1978) est un récit en 4 pages qui donnent son titre au recueil de Joost Swarte L’Art moderne (Les Humanoïdes associés, 1980 ; rééd. Futuropolis, 1985). Héros fétiche du dessinateur néerlandais, Anton Makassar est ici un peintre persuadé que ses dernières toiles, que personne n’a encore vues, témoignent d’une inspiration « révolutionnaire ». Or il découvre qu’un ouvrier du nom de Pierre, peintre du dimanche, a produit exactement la même chose. Cette révélation le plonge dans un profond abattement. Heureusement, tout cela n’était qu’un mauvais rêve. Le point d’interrogation devenu le leitmotiv de sa peinture semble inviter le lecteur à s’interroger sur le sens même de cette fable. Plagiat ou coïncidence fortuite ? Qu’en est-il de la notion d’originalité en art, et spécialement dans l’art moderne qui semble tout entier indexé sur cette valeur ?

Le faussaire

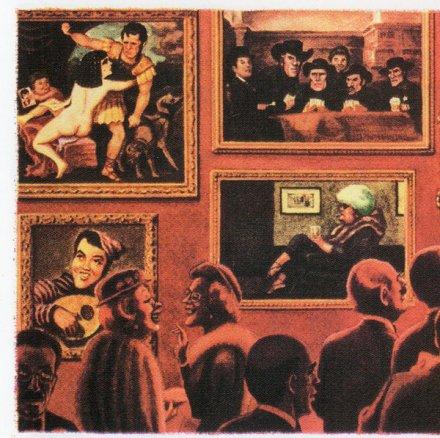

Pour rencontrer un authentique faussaire, tournons-nous vers Little Annie Fanny, la série mythique d’Harvey Kurtzman et Bill Elder, et plus précisément vers l’épisode intitulé « The Artist », paru dans Playboy en septembre 1963.

Dans une mansarde de Greenwich Village, Annie sert de modèle à Duncan Fyfe Heeplewhite, un peintre fauché, de style académique. Il n’a pas de quoi la payer. Sitôt achevé, le tableau est accroché dans une galerie qui expose ses œuvres : il s’agit d’un remake de l’Olympia de Manet.

C’est toutefois un autre cadre qui attire plus particulièrement l’attention : un cadre ambigu, dont on hésite à décider s’il entoure une véritable crevasse dans le revêtement mural, ou un trompe-l’œil représentant une crevasse ?

Forcé de devenir faussaire pour survivre, Heeplewhite se met à peindre, avec brio, des Picasso, des Pollock, des Miro. Il est arrêté, expulsé de la dernière case, menottes aux poignets. Kurtzman suggère-t-il que l’art moderne serait du côté du faux ? On verra lors de la prochaine séance qu’il était du moins extrêmement sévère à l’endroit du Pop Art. Mais les copies de toiles classiques – non signalées comme telles – que peignait initialement son faussaire intégraient, à la place des personnages originaux, Elizabeth Taylor et Richard Burton, Elvis ou encore les acteurs d’une série télé à succès se déroulant dans le monde médical : Dr. Kildare.

Tout ce que nous venons de voir relève de libres interprétations, fréquemment satiriques, de projections, quelquefois de fantasmes et n’a que peu à voir avec la réalité de la création artistique. Mais il existe d’autres bandes dessinées qui portent sur elle un regard beaucoup plus documentaire, et qui s’efforcent d’interroger la condition de l’artiste. Jean Dytar le fait sur le monde sérieux, s’agissant des peintres de la Renaissance italienne ; Francis Masse sur le mode de la dérision, s’agissant des artistes contemporains, mais sous la loufoquerie apparente, son propos, nous allons le voir, n’est pas moins pertinent.

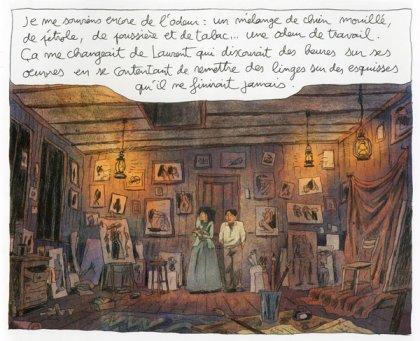

Dytar est l’auteur de l’album La Vision de Bacchus (Delcourt, 2014), qui nous fait partager la vie de quelques maîtres vénitiens du Quattrocento, en particulier celle d’Antonello de Messine, en quête du tableau parfait. En 120 pages, le récit aborde l’une après l’autre des questions relevant de la technique (perspective, composition, pigments, camera oscura…) mais également de la vie économique et sociale du peintre (travail d’atelier, rivalités entre artistes, rapport aux commanditaires…).

Quand il s’explique sur ses intentions, Dytar insiste pourtant assez peu sur l’incontestable dimension documentaire de son ouvrage, et ses propos semblent plutôt faire écho aux préoccupations d’Yslaire. « À l’origine, dit-il, je voulais aborder une question qui anime tout artiste : Comment produire une œuvre qui paraisse douée de vie ? Du point de vue du créateur, qu’est-ce que cette pulsion créatrice fondamentale implique ? En l’occurrence, je désirais montrer le peintre s’épuiser physiquement à tenter d’incarner un corps par la peinture… Et du point de vue du spectateur, je voulais montrer l’effet que peut produire le face à face avec un tableau, ce sentiment étrange de présence qui peut être bouleversant. Cette question de donner vie à des images est bien sûr celle qui m’anime sans cesse en tant qu’auteur de bande dessinée. Partant de là, je me suis engagé dans une sorte de dialogue entre bande dessinée et peinture [3]. »

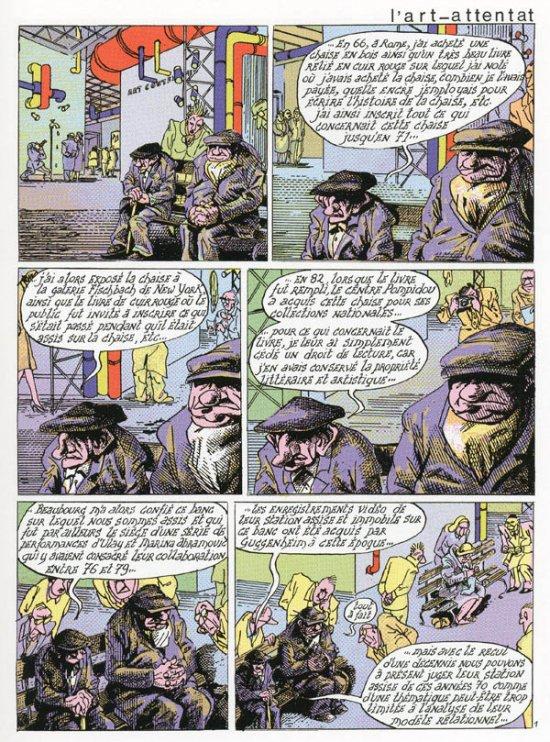

En passant de Dytar à Masse, nous faisons le grand écart entre deux époques, deux esthétiques et deux registres d’expression. Je m’intéresse ici à l’histoire en 6 pages qui donne son titre au recueil L’Art-attentat (Seuil, 2007). À première vue, le couple discoureur que nous voyons assis sur un banc rappelle les Diderert et d’Alembot qui étaient les protagonistes, en 1985, d’un mémorable album du même auteur, Les Deux du balcon (rééd. Glénat 2011). À l’époque, on pouvait se fier aux couvre-chefs (un melon et une casquette) pour distinguer le bourgeois du prolétaire. Il n’en va plus de même avec ces deux personnages que nous pourrions appeler « les deux du banc », coiffés l’un et l’autre d’une casquette, et qui ressemblent davantage à des papys regardant le spectacle de la rue qu’à des acteurs du monde de l’art contemporain. Pourtant le décor de la première case situe l’action, sans équivoque, à Beaubourg, au Centre Pompidou. Le personnage qui monologue tout au long de la première planche est un artiste invité par le Centre. Il est en train de réaliser une performance, qui consiste à rester assis sur ce banc, et il est flanqué de son critique-biographe officiel [4].

La situation évolue dans une direction inattendue dès la planche 2, quand survient une violente explosion, causée par une charge placée sous le banc d’à côté. Nos deux messieurs ne perdent pas leur flegme pour autant. Qu’une charge de plastic explose en plein Centre Pompidou ne provoque ni mouvement de panique ni évacuation du public ; il semble évident pour tout le monde que cette explosion est un événement à caractère artistique, tout ce qu’il y a de « normal » en un tel lieu. Notre artiste performeur réagit d’abord avec un certain dédain mais lorsqu’une deuxième explosion se produit, suivie d’une rafale de mitraillette, il perd son calme. La véritable raison de son ire est qu’il se sent désormais appartenir au passé. Le temps de l’art performance est révolu, voici venu celui de l’art-attentat, mieux adapté à l’ère du terrorisme.

Répétons-le : sous les apparences de la satire la plus débridée, Masse livre ici, en quelques pages, une analyse imparable, foudroyante, du monde de l’art contemporain. Le dessinateur a parfaitement saisi que l’art contemporain, ainsi que le formule la sociologue Nathalie Heinich, n’est pas la continuation de l’art moderne, son stade le plus avancé, mais bien une catégorie esthétique en soi, un genre qui, selon elle, « occupe une position homologue à celle qui fut impartie autrefois à la peinture d’Histoire [5] ». Heinich écrit : « Le travail de l’artiste n’est pas de dire “Ceci est de l’art”, mais de le faire dire par les spécialistes, de faire traiter “ceci” comme de l’art par les instances autorisées » (p. 57). D’où l’importance, dans cette histoire, d’abord du critique-biographe, témoignant d’un temps où, souvent, la glose s’enfle en proportion inverse de son objet (p. 230), et ensuite de l’institution (ici : le Centre Pompidou, institution parisienne la plus emblématique). Masse prend acte de la transformation de la notion même d’artiste, et de son inscription dans un « monde de l’art » aux lois nouvelles et très spécifiques. Son artiste contemporain archétypal apparaît comme complètement intégré au jeu de l’institution.

La pertinence de l’analyse n’empêche évidemment pas la virulence du propos. Ainsi que l’a noté Jean-Philippe Martin, Masse donne à l’expression « terrorisme intellectuel » un sens littéral [6] ; et derrière le concept d’ art-attentat il me semble entendre, phonétiquement, un taratata signifiant qu’il y a dans tout cela beaucoup plus de paroles, paroles, paroles – comme dit la chanson − que d’art.

Abordons maintenant un autre chapitre. Si l’artiste est bien devenu un « héros d’époque », comme nous ne cessons de le vérifier, les fictions qui le mettent sur le devant de la scène s’inspirent fréquemment de thèmes parmi les plus rebattus de l’histoire de l’art. Entre tous, c’est celui du couple formé de l’artiste et de son modèle qui jouit de la plus grande faveur. Il apparaît dans les albums de Fred et Alexis, d’Yslaire, de Blain et de Dytar déjà évoqués. En voici quelques autres manifestations.

Ted Benoit abordait le motif par l’absurde, dans Cité lumière (1986). Son héros Ray Banana avait la surprise de découvrir, en vitrine d’une galerie de Metropolis, un tableau représentant son portrait. L’artiste, Reval Zelantius, est un peintre coté, mais Ray ne se souvient pas de l’avoir jamais rencontré et encore moins d’avoir posé pour lui. Ainsi débute une enquête qui le conduira jusqu’à Paris − où il ne manquera pas de faire un détour par la place du Tertre et ses peintres pour touristes.

Dans un petit album au titre évocateur, Nu (2012), Nicoby s’interroge sur ses motivations et son ressenti lorsqu’il s’est lui-même astreint à pratiquer le dessin d’après modèle, dans un atelier. De cette expérience, il livre une évocation amusée, empreinte d’auto-ironie.

Entre tous les auteurs de bande dessinée, celui qui a érigé la relation artiste-modèle en sujet central de sa poétique est sans aucun doute Edmond Baudoin. Il y est revenu en 2008 dans L’Arleri, mais en avait déjà abondamment traité dans Le Portrait (1997) et dans Les Yeux dans le mur (2003). Cette relation singulière entre l’artiste et celle qui pose pour lui est l’objet, chez Baudoin, d’une triple méditation. La première concerne la complémentarité et la différence entre les deux sexes. La distance qui sépare l’artiste du modèle est indissociable, pour Baudoin, de celle qui oppose l’homme à la femme. Sa réflexion porte ensuite, inévitablement, sur la relation amoureuse, car pour ce grand séducteur il n’y a pas de face à face envisageable sans désir. Baudoin nous dit que la femme est pour l’homme un éternel « modèle » tout comme l’homme l’est pour la femme, c’est-à-dire une énigme à interroger. Enfin, un sentiment qu’il exprime de façon récurrente est l’impuissance devant le défi insurmontable de représenter pleinement, au-delà du corps, la vie même. « Cette jeune femme ne m’exposait pas son visage, ses bras, ses seins, son sexe. Elle m’exposait sa vie. Je n’arrivais pas à en mettre même un peu sur le papier », lit-on dans L’Arleri. Des mots qui font écho à ceux qu’on pouvait déjà lire dans Le Portrait : « la vie intense derrière le silence de cette fille. C’est cela qu’il n’arrivait pas à retranscrire... » (pl. 20), et « Dessiner la vie... le rêve impossible... on ne peut que l’aimer » (pl. 44).

Je prendrai une dernière illustration de ce thème, plus légère, dans le récent album de Catherine Meurisse, Moderne Olympia, coédité par Futuropolis et le Musée d’Orsay (2014). Il s’agit ici d’un modèle qui s’émancipe et veut faire carrière. Contée sur le mode bouffon, Moderne Olympia est une fable qui, tirant parti de l’ambiguïté du mot « toile », s’amuse à confondre les lois régissant deux univers très différents : celui des Beaux-Arts et celui du cinéma.

Peinte en 1863, l’Olympia de Manet, tableau vedette du musée d’Orsay, avait créé le scandale. L’Olympia de Catherine Meurisse est une jeune actrice pleine de rêves, abonnée à des rôles de figurante alors qu’elle voudrait égaler, voire éclipser Vénus, la star des « studios d’Orsay ». Au fil des pages, les comédies musicales (West Side Story, Singing In The Rain) se mêlent aux œuvres de Manet, Toulouse-Lautrec, Monet, Degas, Courbet, Van Gogh, mais aussi Gérôme, Ingres, Bouguereau ou Meissonier…

Olympia apparaît entièrement nue tout au long de l’album (sauf son ruban autour du cou), tel que Manet l’avait figurée. Elle « joue » dans des toiles comme une actrice joue dans des films. Dans ce que l’on pourrait appeler sa « tableaugraphie » figure en bonne place L’Origine du monde de Courbet, (p. 17), dont il est précisé qu’elle est une « toile d’auteur » (mais on apprend, à la dernière planche, qu’Olympia n’était que « doublure cuisses »).

Le filon biographique

Cependant l’évocation de la figure de l’artiste dans la production de bande dessinée contemporaine n’emprunte pas toujours le détour de la fiction. Tout au contraire, rien n’est plus en vogue, depuis une dizaine d’années, que les biographies dessinées des plus grands noms de l’histoire de l’art.

Picasso, Modigliani, Kahlo, Van Gogh, Dali, Pascin, Chagall, Klee, Rembrandt, Munch, Schiele, Hokusai, Bourdelle (j’en oublie certainement)… Tous ont fait l’objet d’albums animés d’intentions plus ou moins didactiques. Parler d’un genre en soi serait sans doute excessif, mais il est incontestable que nous sommes devant un véritable filon éditorial [7], auquel il vaut la peine de s’attarder.

Le genre de la biographie dessinée avait été inauguré, dans l’espace francophone, par les albums de Jijé et d’Hubinon, consacrés à Don Bosco, Baden Powell, Charles de Foucauld ou encore à l’explorateur Stanley : des figures édifiantes et un héros de la colonisation. Citons aussi la collection « Belles Histoires et Belles Vies », moins médiatisée mais plus prolifique. Lancée par les éditions Fleurus peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle proposa près d’une centaine de titres en une vingtaine d’années, de Jeanne d’Arc à l’Abbé Pierre. Il fallut attendre la collection « Une vie une œuvre », coéditée par Daniel Briand et Robert Laffont dans les années 80, pour que le genre se déporte de la sphère pieuse vers la sphère artistique. Elle s’arrêta après six titres seulement, dont seul le Dali de Jean-Michel Renault [8] échappait à la médiocrité (les autres artistes concernés étaient Toulouse-Lautrec, les musiciens Bach et Mozart, les écrivains Hugo et Malraux).

Dali a entre-temps fait l’objet d’un nouvel album par Edmond Baudoin [9] − j’y reviendrai ; de même, Frida Kahlo, après l’album que lui avait dédié Marco Corona, a inspiré un autre duo, Jean-Luc Cornette et Flore Balthazar, dont le récit biographique a paru en février de cette année chez Delcourt [10] ; et Van Gogh n’est pas seulement le protagoniste de l’album de Smudja que j’évoquerai (et de celui de Larcenet déjà mentionné) : Barbara Stok lui a consacré un Vincent (EP éditions) et Hozumi le manga Les Deux Van Gogh (Glénat). Indépendamment de leur valeur artistique, on peut penser que le destin tragique de Kahlo, la personnalité tourmentée de Van Gogh et l’excentricité de Dali les désigne comme sujets privilégiés : l’artiste existe tout aussi fortement comme personnage.

Les biographies dessinées des maîtres de la peinture diffèrent les unes des autres sous bien des aspects. L’incipit, à lui seul, est généralement des plus révélateurs. Plusieurs albums entrent en matière de la façon la plus scolaire. Ainsi le Schiele de Xavier Coste [11] : « Académie des Beaux-Arts de Vienne, début du XXe siècle » ; ou le Klee de Christophe Badoux [12] : « Paul Klee naît le 18 décembre 1879 à Münchenbuchsee, près de Berne… » D’autres laissent d’abord parler l’image, comme le Rembrandt d’Olivier et Denis Deprez, qui ne fait pas l’économie du convenu « Printemps 1631, sur la route de Leyde vers Amsterdam », mais encadre cette mention de deux images muettes.

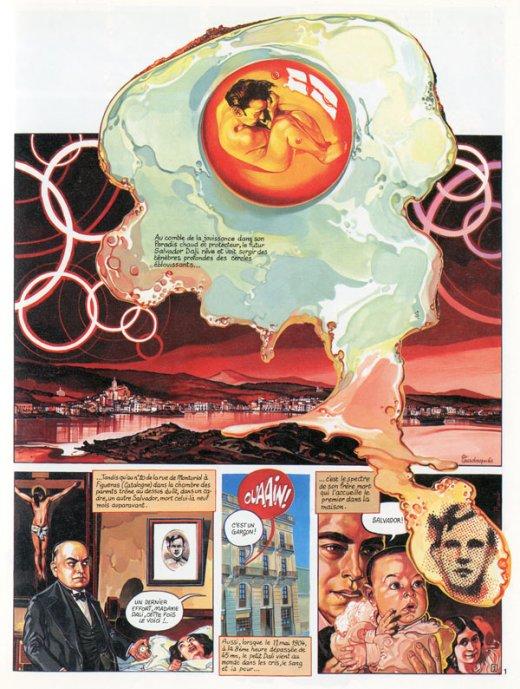

Bézian va plus loin en commençant par une énigmatique séquence de trois planches muettes montrant une silhouette qui s’introduit, de nuit, dans le musée Bourdelle [13]. D’autres encore proposent d’emblée au lecteur de plonger dans l’imaginaire propre à l’artiste. Le Dali de Jean-Michel Renault – sur des textes de Robert Descharnes et Jeanine Nevers – s’ouvre ainsi sur l’image saisissante d’un Dali recroquevillé en position fœtale à l’intérieur du jaune d’un œuf au plat, accompagnée de ces mots : « Au comble de la jouissance dans son Paradis chaud et protecteur, le futur Salvador Dali rêve et voit surgir des ténèbres profondes des cercles éblouissants… »

Les albums se distinguent ensuite par l’angle que choisit de privilégier le récit biographique, l’éclairage projeté sur l’homme et l’œuvre. Trois grands versants se disputent la primauté : le premier concerne la vie proprement dite, y compris dans ses aspects les plus privés, ou à travers ses épisodes devenus légendaires ; le second relève de l’évocation d’un milieu artistique, d’un contexte historique ; le troisième s’intéresse plus directement à l’aventure de la création, prend le risque de se confronter au grand mystère de l’art. D’un album à l’autre, la focalisation varie, et ces trois composantes interviennent en proportion variée. Ainsi que je l’ai signalé tout à l’heure, et ainsi que son titre l’indique, Léonard & Salaï, de Lacombe et Echegoyen, choisit d’éclairer la figure de Léonard de Vinci par la relation privilégiée que le maître entretenait avec son jeune disciple, modèle et probable amant. Cependant la peinture de Léonard est également très présente, même si c’est à travers des parti pris esthétiques pour le moins discutables, comme on le verra.

La série Pablo, de Julie Birmant et Clément Oubrerie (4 tomes de 2012 à 2014), a bénéficié d’un accueil critique extrêmement favorable. La narratrice, Fernande, est la première maîtresse et muse de Picasso, devenue une vieille dame et qui convoque ses souvenirs, survolant (littéralement) son passé. La vie privée du peintre et l’évocation du milieu artistique dans lequel il évolua dans sa jeunesse (les 4 tomes sont intitulés respectivement Max Jacob, Apollinaire, Matisse et Picasso) occupent une place beaucoup plus importante que sa production artistique. Montmartre, la bohème, les amours : tel est le sujet principal de cette tétralogie. Les auteurs évoquent aussi, en passant, la Catalogne, ainsi que les univers du cirque et de la corrida, qui comptent parmi les sources de son inspiration.

Mais les œuvres elles-mêmes sont, étrangement, évacuées : tout au long des trois premiers volumes (qui correspondent à sa « période bleue », 1901-1904, et à sa « période rose », 1904-1906), elles demeurent invisibles ou réduites à des gribouillis, sans velléité de ressembler aux œuvres. Le tome 4 correspond à la réalisation des Demoiselles d’Avignon et cette œuvre maîtresse est le seul tableau représenté avec plus d’exactitude. Picasso s’est trouvé et « un mythe est né ». On veut bien que Pablo s’intéresse à « Picasso avant la célébrité », comme le dit Clément Oubrerie sur son site. Il précise : « le sujet n’est pas sa peinture mais ce qu’il est, ce qu’il traverse, comment ça influence son art. » Mais dans les premières années du siècle, pour n’être pas encore reconnu, Picasso n’était pas moins un peintre de premier ordre, produisant des chefs-d’œuvre. La bande dessinée ne permet pas de le savoir. Pablo occulte Picasso. Il est curieux que, dans une presse unanimement louangeuse, personne ne paraisse s’en être étonné.

D’autres albums biographiques témoignent, il est vrai, de partis pris bien plus surprenants encore. Par exemple le Munch de Steffen Kverneland [14]. Le livre débute par une conversation entre l’auteur et un ami, au sortir d’une visite du musée Munch, à Oslo. Steffen se montre extrêmement critique envers le genre : « Les bios romantiques d’artistes écrites au présent, genre dans-la-tête-de-Munch, c’est vraiment de la daube. Les tarés qui pondent ça ont jamais rencontré le mec, et cent ans après, ils essayent de se faire mousser. » Dès la case suivante, allez comprendre, il se décide à entreprendre une bande dessinée sur Munch, le plus célèbre peintre de son pays, la Norvège. Mais attention, il ne tombera pas dans l’écueil qui a fait échouer ses prédécesseurs : « Mon manuscrit sera un collage de citations à la lettre ». Et d’expliquer que tout ce qu’a fait Munch avait une dimension autobiographique : lettres, journaux, notes, dessins, œuvres graphiques, tableaux, « Je peux faire un grand mix de tout ça ». De fait, à la fin du livre figure une double page donnant les références d’environ 150 citations.

Cependant l’expression de « grand mix » s’applique avec au moins autant de justesse aux choix esthétiques opérés par Kverneland. Tout au long de l’album, il déploie un large éventail de styles et de techniques graphiques, qui cohabitent quelquefois au sein des mêmes pages sans grand souci d’harmonie : dessins au trait en noir et blanc, collages photographiques, portraits réalistes, caricatures, citations des tableaux de Munch, déformations expressionnistes ou cubistes… Le premier effet est de banaliser les œuvres du peintre, dont la facture propre apparaît comme un style parmi les autres, perdant toute prééminence. Par ailleurs, le style caricatural est celui qui l’emporte et qui donne au livre sa tonalité dominante, la figure de Munch, notamment, ayant toutes les apparences d’un pantin grotesque. De sorte que la fidélité aux sources, l’accumulation de citations authentiques n’y peuvent rien : la dimension satirique l’emporte nettement sur l’effet documentaire.

L’album de Gradimir Smudja sur Van Gogh [15] est, quant à lui, une pochade, un canular dont la trame est des surprenantes. L’auteur imagine au peintre des tournesols un autre destin. Le Van Gogh dont nous suivons les faits et gestes est expert en peinture mais mauvais peintre. Il recueille un jour un chat, qui se révèle doué de parole et n’est autre qu’un génie – comme dans les contes – déguisé en félin. En lacérant de ses griffes les médiocres toiles peintes par Van Gogh, il lui révèle une technique différente et le secret de cette « touche » si particulière qui fera la renommée du peintre. On s’attend à ce que celui-ci tire profite de la leçon, mais le récit s’enfonce toujours plus avant dans la fable la plus improbable : ce serait le chat – qui répond au nom de Vincent – qui aurait lui-même peint quelque 1800 tableaux, l’œuvre complète de l’homme à l’oreille coupée.

Au reste, toute l’histoire de la peinture subit la même absurde révision. De Rembrandt à Picasso, une lignée de chats aurait créé tous les chefs-d’œuvre que nous connaissons. Quant à Gauguin, il devrait tout à… son perroquet.

Peut-on encore, ici, parler d’album biographique ? Même si le chat y est présent, l’image de couverture, en tout cas, me semble de nature à susciter une telle attente. Et nombre de séquences s’inspirent de l’histoire réelle de Van Gogh : ses rencontres avec Gauguin et Toulouse Lautrec, la maison jaune dans laquelle il a habité en Arles, son internement à l’asile de Saint-Rémy-de-Provence, etc. Pour mettre un comble à ses élucubrations, Smudja ménage un coup de théâtre final. Un cartouche placé en position terminale dans le livre révèle qu’il aurait trouvé « le journal secret de Théo Van Gogh ». Théo, le frère marchand de tableaux, et non Vincent ? Oui. L’auteur reproduit, page 67, les tombes de Vincent et Théo Van Gogh, telles qu’on peut les voir au cimetière d’Auvers-sur-Oise. Seulement on comprend que ces tombes sont ici celles de Vincent, le chat, et de Théo, que nous avons erronément pris, depuis le début, pour son frère. Il est vrai qu’il n’avait été désigné tout du long que par son nom de famille. Ainsi Vincent Van Gogh n’aurait jamais existé.

L’hystérisation que nous voyons à l’œuvre dans les deux derniers albums évoqués (hystérisation narrative pour Vincent et Van Gogh, graphique pour Munch) a peut-être été la solution choisie par les auteurs respectifs pour donner une forme à la « folie » supposée des artistes concernés.

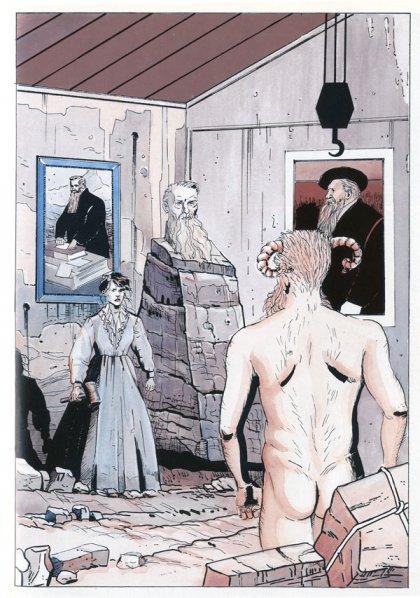

De folie, il est également question dans l’album plus ancien de Chantal Montellier La Fosse aux serpents (Casterman, 1990), qui s’attache à la figure de Camille Claudel, sculptrice aujourd’hui considérée comme une artiste majeure de la fin du XIXe siècle, qui a connu l’internement psychiatrique de 1913 jusqu’à sa mort quelque trente ans plus tard. Prépublié dans (A Suivre), le récit de Montellier suivait de peu le film de Bruno Nuytten Camille Claudel (1988) et y fait d’ailleurs une allusion très critique ; il a lui aussi contribué à la redécouverte et à la réhabilitation de l’artiste.

Les premières pages situent l’action entre les murs de l’asile – un univers que Montellier avait déjà abordé dans son album Les Rêves du fou (1981). Camille porte un loup, comme un masque de superhéroïne. Il s’agit, en fait, d’un cauchemar. Camille hante les nuits d’une jeune vidéaste, Julie Bristol, qui s’intéresse au statut des femmes dans la création. Ainsi Montellier ne livre-t-elle pas une biographie classique ; elle opte pour un point de vue décalé, et nous associe à l’enquête que son héroïne mène au sujet de Camille Claudel.

Élève, modèle, amante et muse de Rodin, Camille n’a pas été reconnue comme créatrice de son vivant. Julie Bristol – et Montellier à travers elle – cherche à répondre à la question : Rodin a-t-il voulu détruire Camille ? (Dans le rêve des pages 53-54, la réponse est oui, sans équivoque.) J’extrais deux phrases de l’album. Une affirmation : « Camille, femme sculpteur de génie, s’est fait voler sa vie, son art par une société haineuse, un monde d’hommes jaloux de son talent. » (p. 51) Et une interrogation : « Quelle est la part de la responsabilité personnelle et collective dans le talent perdu de Camille Claudel ? » (p. 81) La biographie cède la place à l’essai et au récit à thèse.

Le genre se défait encore un peu plus entre les mains de Joann Sfar. Son Pascin est un vagabondage à travers les méandres de la vie d’un artiste dandy, voyou, érotomane. Figure mi réelle mi fantasmée, Pascin devient un double à travers lequel Sfar peut interroger ses propres obsessions : le sexe, la judéité, le dessin. Peu d’action, beaucoup de dialogues. En tout 187 pages, dessinées entre 1997 et 2002 (et qu’est venu prolonger en 2005 l’album La Java bleue [16]). La liberté dont témoigne Sfar dans la conduite de ce récit largement improvisé l’apparente davantage aux Carnets que nous a également donnés l’auteur du Chat du Rabbin qu’aux biographies dessinées classiques.Le genre se défait encore un peu plus entre les mains de Joann Sfar. Son Pascin est un vagabondage à travers les méandres de la vie d’un artiste dandy, voyou, érotomane. Figure mi réelle mi fantasmée, Pascin devient un double à travers lequel Sfar peut interroger ses propres obsessions : le sexe, la judéité, le dessin. Peu d’action, beaucoup de dialogues. En tout 187 pages, dessinées entre 1997 et 2002 (et qu’est venu prolonger en 2005 l’album La Java bleue ). La liberté dont témoigne Sfar dans la conduite de ce récit largement improvisé l’apparente davantage aux Carnets que nous a également donnés l’auteur du Chat du Rabbin qu’aux biographies dessinées classiques.

Le même dessinateur a ensuite rendu hommage à un autre de ses héros [17], peintre juif lui aussi, à travers le dyptique Chagall en Russie (2010 et 2011), fiction sur fond de Révolution russe et de folklore yiddish, où la figure du peintre est complètement réinventée. Sfar se revendique du conte, précisant : « La différence entre le conte et la biographie, c’est la liberté. Je ne suis ni historien ni journaliste. J’essaie de créer un spectacle, je ne peux pas m’empêcher de garder une place pour l’humour et le jeu, de traiter uniquement ce qui me plaît chez un personnage [18]. »

Alberto G., l’album d’Éric Lambé et Philippe de Pierpont (Seuil/FRMK, 2003) s’éloigne tout autant des standards du récit biographique. L’ouvrage s’ouvre sur une scène dans laquelle Giacometti écrit, sur une table de bistrot, une lettre à l’acheteur d’une de ses sculptures pour lui demander de bien vouloir lui restituer cette tête qui n’est « pas vraiment terminée ». D’emblée, cette scène touche à l’un des traits qui caractérisaient Giacometti au plus intime : sa quête d’un absolu inatteignable, sa difficulté à se résigner à achever une œuvre. Coéditeur de l’album, le FRMK le présente, sur son site, comme « une fable intimiste sur la création artistique », une bande dessinée « méditative » qui « s’étend aux notions fondamentales de la vie et de la mort, du sexe et du langage, de l’achevé et de l’inachevé ».

Les auteurs suivent en cela la leçon du poète Yves Bonnefoy qui avait donné pour titre à son essai sur Giacometti Biographie d’une œuvre, expliquant : « Je considère que chez Giacometti − comme d’ailleurs chez tout poète ou artiste que l’on puisse dire sérieux − l’œuvre est le courant majeur qui en traverse et structure toute la vie, le flot qui dans celle-ci sépare ce qui compte de ce qui est sans valeur du point de vue de la grande tâche ; et que je ne retiendrai donc pour parler du sculpteur de L’Homme qui marche ou du dessinateur de Paris sans fin, œuvres qui drainèrent tout ce qu’il fut, que les événements de son existence qui collaborent, de façon évidente et possiblement interprétable, à ce qu’il tenta de faire [19]. »

Je m’attarderai un instant sur un dernier album qui prend résolument la tangente par rapport à l’approche biographique classique. Invité dans les murs du musée Matisse de Nice, Christophe Girard en a tiré, en 2010, l’album Matisse manga (la référence au manga est étymologique, l’auteur ayant retenu le sens de « dessin en liberté, dessin au fil du pinceau »). Là encore, je laisse à l’éditeur – Les Enfants rouges – le soin de décrire le livre : « Les planches possèdent toutes une même architecture : une œuvre d’Henri Matisse est évoquée au centre de la page, des croquis sur le vif des visiteurs et du personnels sont disposés autour. Sur la bande du bas, une aquarelle reproduit des photos représentant Henri Matisse ou ses contemporains, en bulle, des citations de ces mêmes intervenants relatent la pensée et la vie de l’artiste. » Le fil étant chronologique, cet album très original permet d’apprécier l’évolution du style de Matisse et propose une véritable éducation du regard.

Parmi toutes les questions auxquelles doivent s’affronter les dessinateurs biographes, et, plus largement, ceux qui évoquent par le biais de la bande dessinée des maîtres anciens ou modernes, l’une des plus délicates est celle du mode de citation des œuvres de l’artiste (ou des artistes) faisant l’objet du récit. La citation iconique consistant à évoquer un tableau, généralement célèbre, à l’intérieur d’une bande dessinée peut prendre des formes diverses : insertion d’une reproduction, pastiche « à la manière de », évocation plus distante ou réinterprétation libre. Le respect dû aux œuvres est un critère, mais non moins leur compatibilité, sur le plan plastique, avec le style propre du dessinateur. Comment éviter que les tableaux apparaissent comme des pièces rapportées ? Voyons quelques-unes des solutions retenues dans les albums qui constituent notre corpus.

Dans Léonard & Salaï, Benjamin Lacombe copie les toiles de Vinci, réalisant de véritables miniatures. Les œuvres citées sont en couleur et se détachent par là du reste de l’album traité dans une tonalité sépia homogène. Le résultat passe à peu près quand les tableaux sont vus de loin et intégrés à la narration. Mais l’imposture éclate dans les grandes images hors texte qui scandent l’album, imitations mièvres et sulpiciennes qui sombrent d’autant plus dans le ridicule que, en leur offrant ce format qui les magnifie, le dessinateur leur confère implicitement une sorte de valeur en soi et revendique une habileté de faussaire qu’il n’a pas [20].

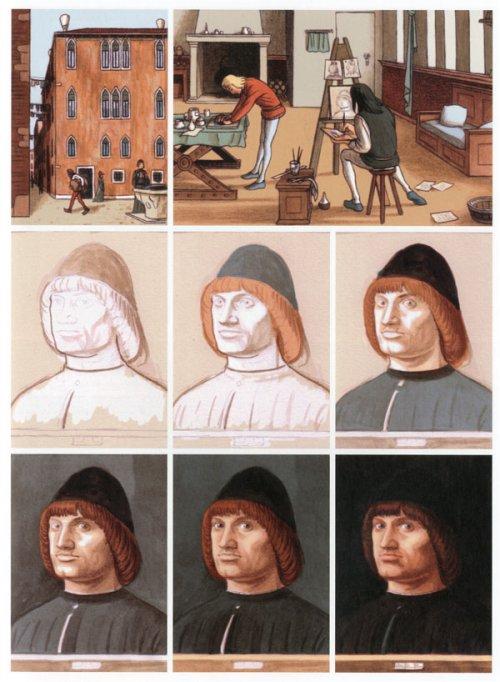

Jean Dytar, le dessinateur de La Vision de Bacchus, joue au contraire la carte de la plus grande fidélité. Il explique : « J’ai copié et adapté tous les tableaux que je montre pour pouvoir les intégrer dans mes planches. Techniquement, il s’agit simplement d’un lavis au brou de noix, à peu près au format des cases, puis d’une couleur mise en transparence par ordinateur. J’ai parfois modifié les couleurs quand cela était nécessaire pour l’équilibre de mes planches, ou supprimé des détails, mais l’idée était de rester le plus fidèle possible aux œuvres originales sans que cela sorte le lecteur de la lecture de la bande dessinée [21]. » L’intégration sans « friction » se fait parce que l’ensemble des planches cultive une forme de picturalité, travaillant les ombres et les matières. Elle est aussi d’autant plus recevable que les œuvres sont systématiquement montrées d’assez loin, comme des miniatures observées à distance. Dytar ne commet pas l’erreur de Lacombe mettant ses pseudo-tableaux en valeur.

En revanche, il s’autorise à reconstituer la genèse du tableau. S’intéressant au faire au moins autant qu’au résultat, il restitue, non sans audace, le procès de l’exécution de la toile, ce qui se traduit par une série de six cases, de la première ébauche jusqu’à l’état final. C’est ainsi que, prise dans une trame évolutive, séquentielle, la toile en vient à se confondre avec la case et s’intègre au tissu narratif de la bande dessinée.

Robin, dessinateur que l’on rencontre habituellement dans les publications jeunesse des éditions Bayard, a publié en 2010 un album intitulé Le Fils de Rembrandt (éd. Sarbacane). Il choisit d’évoquer le peintre hollandais par le biais des années d’apprentissage de son fils, que l’on voit fréquenter la maison et l’atelier, les modèles et les servantes et qui, au fil des chapitres, grandit de l’âge de 4 ans jusqu’à celui de 26 ans, année où la vie lui fut ôtée alors qu’il allait lui-même avoir une fille. Robin pratique un dessin au trait, schématique, rapide, nerveux, sans jamais recourir aux aplats sombres ni aux demi-teintes. Son registre graphique paraît aux antipodes de l’univers pictural de Rembrandt. Il a choisi d’intégrer à son récit des reproductions photographiques des toiles, en noir et blanc. La surface peinte est ainsi mise en exergue et sa différence accusée : elle apparaît comme un objet du réel cité à l’intérieur d’un monde conventionnel, celui du cartoon.

Certains des livres dont j’ai parlé prennent le contre-pied du style de l’artiste. Ainsi, Matisse Manga est un ouvrage en noir et blanc, un comble pour un peintre de la couleur ! Il semble que l’auteur ait dû se plier aux exigences des ayants-droit, qui redoutaient une confusion entre ses dessins et les œuvres originales. La conservatrice du musée, Marie-Thérèse Pulvenis de Séligny, s’en justifie en expliquant que « le noir et blanc est comme un relevé de forme, qui n’est pas en concurrence avec l’original. On offre au lecteur une œuvre interprétée qui permet d’ouvrir la curiosité. »

Dans Alberto G., le dessin d’Éric Lambé « se fait épure, là où Giacometti dessinateur accumulait les traits [22] », ainsi que l’a fort justement observé le critique Jessie Bi.

Au contraire, Smudja a opté pour un style très pictural et une palette colorée tenant le milieu entre impressionnisme et fauvisme. Sans chercher à pasticher un peintre en particulier, il fait de chacune de ses vignettes une sorte de simili-peinture, se donnant ainsi un substrat iconique capable d’accueillir, sans rupture de style notable, n’importe quelle citation de Van Gogh, Gauguin, Lautrec ou Degas.

La comparaison entre les deux albums inspirés par la vie et l’œuvre de Salvador Dali, celui de Jean-Michel Renault et celui d’Edmond Baudoin, est à mon sens particulièrement intéressante.

On le sait, Dalí se présentait comme un anti-moderne, soucieux de renouer avec une tradition, un savoir-faire. Sa technique est classique ; il revendiquait le fait d’avoir été « le premier à utiliser pour peindre l’illusionnisme de l’art imitatif le plus abjectement arriviste et irrésistible, les trucs habiles du trompe-l’œil paralysant [23]… »

Jean-Michel Renault avait livré en 1986 un album très pictural, entièrement travaillé à la gouache, en couleur directe. Ancien secrétaire personnel de Dali et coscénariste de l’album, Robert Descharnes avait cherché « un dessinateur capable d’illustrer Dalí sans le trahir », c’est-à-dire capable de rivaliser avec lui sur le plan technique, et Renault était en effet soutenu par l’ambition de « se mesurer » au peintre surréaliste.

Baudoin, lui, reconnu comme un maître du noir et blanc et de l’intimisme, paraît au contraire très éloigné de l’univers surréaliste et l’on peut être surpris que le choix des concepteurs de l’ouvrage se soit porté sur lui. On ne l’imaginait, à aucun point de vue, en hérault de celui que Breton avait surnommé « Avida Dollars ».

Jeanne Alechinsky, la directrice d’ouvrage de Dalí par Baudoin, explique : « Edmond Baudoin nous est apparu comme l’auteur idéal, tant dans son rapport à l’autobiographie que dans la force immense de son dessin. Il nous fallait un auteur avec un univers solide, un guerrier du trait qui ne se laisserait pas engloutir par l’atmosphère dalínienne. » Ainsi, Baudoin aurait été choisi parce qu’il saurait résister à Dalí, alors que Renault, au contraire, l’avait été parce qu’il rivaliserait avec lui sur son terrain même. Dans l’album, Baudoin écrit : « Dalí c’est immense. Il me fallait le mettre à distance. » Le titre, Dalí par Baudoin, annonce qu’il s’agira d’un dialogue entre le « modèle » et le « portraitiste » dans lequel chacun gardera sa personnalité.

Autant qu’une biographie, c’est bien un portrait qu’a tenté Baudoin. Il a cherché, d’homme à homme, à sonder l’énigme Dalí, à soulever le masque du clown. Fidèle à sa méthode, il intervient lui-même dans le livre – directement et par le truchement de ses doubles, qui prennent ici la forme de fourmis et d’un couple de jeunes gens sur la plage de Cadaquès – et pose plus de questions qu’il n’apporte de réponses.

Mais s’attaquer à un peintre aussi célèbre Dalí, c’est nécessairement se trouver face à deux écueils. Le premier est la nécessité de citer, donc de reproduire, avec plus ou moins de fidélité, un certain nombre de tableaux du maître. Les dessinateurs-biographes ont pris le parti de réagencer, en suivant leur propre logique, les éléments constitutifs de l’imagerie dalinienne. Dans le dossier de presse de l’album, Baudoin dit : « Mon jeu a été d’inventer, de me mettre à la place de Dalí, et de représenter plutôt son inspiration. (…) J’ai fait cela pour plusieurs tableaux célèbres. Pour Le Jeu Lugubre, j’ai par exemple disposé quelques éléments présents dans l’œuvre, finalement assez peu, et j’ai peint un autre tableau. » Il est assez frappant de constater que Jean-Michel Renault avait déjà pris exactement les mêmes libertés : « Il m’est arrivé de fondre deux ou trois tableaux différents pour en tirer une seule image. À d’autres endroits, j’ai mis sur des déclarations de Dalí des images telles que lui-même aurait pu les concevoir, mais qui n’existaient pas. (…) Prenons l’exemple de la première planche de l’album. Dalí utilise souvent l’image de l’œuf pour faire référence à la vie intra-utérine. J’ai donc démarré là-dessus, en le représentant recroquevillé dans la position du fœtus à l’intérieur d’un jaune d’œuf ; et une coulée de blanc du même œuf fait apparaître l’image de son frère mort, auquel Dalí ressemblait comme à un jumeau. L’œuf m’a permis d’associer deux obsessions très importantes de Dalí [24]. »

L’autre écueil, c’est l’obligation d’égrener un certain nombre d’icônes trop familières qui sont des « passages obligés » : la plage de Port Lligat, les montres molles, Gala, l’Angelus, l’enfant en costume marin, le piano, les béquilles, les cornes de rhinocéros, etc. Inévitablement, le lecteur finit par avoir l’impression de feuilleter un catalogue où tout est attendu et vient à son heure.

C’est peut-être pour éviter cet « effet catalogue » et parce qu’ils estimaient présomptueux et vain de substituer aux œuvres mêmes des reproductions plus ou moins adroites, en les dépouillant de leur fameuse aura, définie par Walter Benjamin comme leur hic et nunc, que Lambé et de Pierpont ont focalisé leur travail sur une seule œuvre de Giacometti, une tête générique valant pour l’ensemble de ses portraits, et que Oubrerie et Birmant ont préféré ne pas montrer les toiles de Picasso.

La mise en scène de l’artiste devenu « héros d’époque » n’est qu’un symptôme du rapprochement qui s’opère depuis une vingtaine d’années entre la bande dessinée et le travail de plasticiens contemporains. Ce sera le propos de la troisième conférence de ce cycle, que d’interroger cette convergence, d’en questionner les formes et les limites.

Thierry Groensteen

[1] Toutes ces citations sont authentiques.

[2] Sylvain Bouyer, « L’empire des références », dans Pascal Lefèvre (dir.), L’Image BD, Leuven, Open Ogen, 1991, pp. 73-100.

[3] Charles-Louis Detournay, « La Vision de Bacchus et les secrets de la Renaissance italienne », publié le 3 avril 2014 sur le site Actuabd. URL : http://www.actuabd.com/La-Vision-de-Bacchus-et-les. Consulté le 6 janvier 2014.

[4] Masse se serait inspiré de performances de Marina Abramovic et Ulay, auxquelles il a assisté en 1986 à l’Automne des Arts, à Lyon. Cf. Ambroise Lassalle, « Vers d’autres futures », in La BD s’attaquer au musée !, catalogue d’exposition, Marseille/Aix-en-Provence, Images en manœuvres / Musée Granet, 2008, p. 105.

[5] Nathalie Heinich, Le Triple Jeu de l’art contemporain, Minuit, 1998, p. 11.

[6] Jean-Philippe Martin, « Masse ou l’étoile très filante », publié en janvier 2008 sur le site NeuvièmeArt2.0. URL : http://neuviemeart.citebd.org/spip.php?article332&artsuite=4

[7] Le texte de cette conférence était écrit au moment où j’ai appris le lancement, par Glénat, d’une nouvelle collection intitulée « Les Grands Peintres ». Après les 3 premiers titres publiés le 4 mars (un Toulouse-Lautrec, un Jan van Eyck, un Goya), sont annoncés pour 2015 : Bruegel, de la Tour, Vinci, David, Bosch, Caillebotte, Mondrian. Dans le même temps, Manara donne un Caravage.

[8] J’avais, à l’époque, salué ce livre comme une réussite par un article dans Les Cahiers de la bande dessinée (No.79, p. 44-49).

[9] Dali par Baudoin, Paris : Centre Pompidou / éditions Dupuis, « Aire libre », 2012.

[10] Cf. Marco Corona, Frida Kahlo, une biographie surréelle, Paris : Rackham, 2001, et Jean-Luc Cornette & Flore Balthazar, Frida Kahlo, Paris : Delcourt, « Mirages », 2015.

[11] Xavier Coste, Egon Schiele : vivre et mourir, Paris : Casterman, 2012.

[12] Christophe Badoux, Klee, Berne : Zentrum Paul Klee (diffusion La Joie de lire), 2008

[13] Bézian, Bourdelle, le visiteur du soir, Paris : Paris Musées, 2010.

[14] Steffen Kverneland, Munch, Paris : Nouveau Monde éditions, 2013.

[15] Gradimir Smudja, Vincent et Van Gogh, Paris : Delcourt, 2003. Je ne parle ici que du premier volume. Le second, sous-titré Les Deux Lunes, et paru sept ans plus tard, est encore plus délirant. Smudja a dessiné entre-temps une tétralogie sur la vie de Toulouse-Lautrec : Le Bordel des muses (rebaptisé ensuite Le Cabaret des muses).

[16] La Java bleue comporte l’avertissement suivant : « L’auteur tient à préciser que les événements décrits dans cet ouvrage sont imaginaires. Ceci n’est pas une biographie du peintre et dessinateur Julius Pinkas dit Pascin (1885-1930). »

[17] Pascin et Chagall faisaient partie des peintres étudiés par Sfar dans son mémoire de philosophie sur la représentation de la figure humaine chez les peintres juifs, soutenu à l’université de Nice.

[18] Cf. directmatin.fr, entretien publié le 14 août 2013.

[19] Entretien avec Yves Bonnefoy par Baptiste Liger et Philippe Delaroche, publié le 22 novembre 2010 sur le site de l’Express. URL : http://www.lexpress.fr/culture/livre/yves-bonnefoy-l-inachevement-est-ce-qui-caracterise-la-poesie_937936.html#UkK7EH2tQ6t84o8M.99

[20] Le jugement que je prononce ici n’est apparemment pas partagé par tous. Je trouve sur un site Internet – unidivers.fr – une recension de l’album qui parle d’un « défi pictural ». « Il fallait que les tableaux soient ressemblants mais que ma stylisation s’y fonde », aurait déclaré Lacombe, qui se dit animé par un souci de « cohérence » ; le critique juge le pari pleinement « réussi ».

[21] Charles-Louis Detournay, « La Vision de Bacchus et les secrets de la Renaissance italienne », op. cit.

[22] Compte rendu d’Alberto G. sur le site du9, février 2003. URL : http://www.du9.org/chronique/alberto-g/

[23] Citation tirée de Dalí par Dalí, aux éd. Draeger.

[24] J’ai recueilli et publié ces propos dans Les Cahiers de la bande dessinée No.79, janvier 1988. (Le frère mort est évoqué par Baudoin mais ne donne lieu à aucune image.)