Entretien croisé - Xavier Mussat & Fabrice Neaud

[avril 2025]

Fabrice Neaud, comme Xavier Mussat, parmi les premiers auteurs et co-fondateurs de la revue Ego comme X puis de la maison d'édition du même nom, reviennent sur leur participation à l'entreprise et l'influence que celle-ci a eu sur leur travail et leur conception de l'autobiographie.

L'image en médaillon de l'article est extrait de Carnation de Xavier Mussat, paru en 2014 chez Casterman

Comment avez-vous sympathisé entre fondateurs d’Ego comme X ?

Xavier Mussat Fabrice Neaud et Loïc Néhou étaient vraiment décalés. Ils ne portaient pas les oripeaux de la coolitude aux Beaux-Arts et ça leur valait une certaine détestation. Ils me sont vite devenus sympathiques avec leurs pulls à col en V, leur côté “no wave”, un peu premiers de la classe. La création d'Ego comme X s'est décidée entre nous comme un besoin de regarder le réel dans sa crudité et de le dépeindre sans détour. Je me souviens alors de l’hostilité violente des autres : « le moi c’est dégueulasse, c’est de droite ». Ce clivage a été extrêmement violent. Fabrice en parle dans le tome 3 de son Journal.

La création d'Ego comme X a coïncidé avec l’émergence des éditeurs indépendants. Sardon a quitté Bordeaux et nous a rejoints. Ça a été une période vraiment exaltante, même si on était sans le sou. Fabrice et moi étions à la limite de la clochardisation avec les minimas sociaux. Le premier numéro de notre revue a été payé en piochant là où on pouvait. Puis, il a tout de suite été décidé de faire des livres, avec le journal de Fabrice et le Nénéref de Sardon. La maison d’édition était lancée. Loïc a par la suite porté Ego comme X à bout de bras en y laissant sa santé au bout de deux décennies.

Dans quelle mesure votre passage aux Beaux-Arts a catalysé vos envies de création pour aboutir à Ego comme X ?

Fabrice Neaud J’ai toujours voulu faire de la bande dessinée. Les Beaux-Arts m’en ont plutôt éloigné. Il y avait, à l’époque, une sorte de mépris de classe entre les divers départements (art, entre autres) et le département de la bande dessinée, celle-ci étant encore considérée comme un truc d’ado immature. Le point positif est qu’en « oubliant » alors la bande dessinée, j’ai découvert d’autres choses. Nourri de l’histoire de l’art, de peinture, de littérature et d’art contemporain, j’ai pu enrichir mon bagage culturel pour l’intégrer dans un médium que je n’ai quitté qu’un temps. Après, c’est la rencontre avec Loïc Néhou qui a définitivement réorienté mon retour vers la BD.

Xavier Mussat Je ne suis pas passé par la formation Bande dessinée. Je ne rêvais pourtant que de ça. Mais au bout d’un an de Beaux-Arts, je me suis demandé où tout ça me mènerait, comment j’allais gagner ma vie. Ma situation était très précaire. J’ai donc choisi la formation design graphique publicitaire en deux ans proposée par les Beaux-Arts. C’était la grande période des agences de publicité qui promettaient un avenir radieux avec leurs directeurs artistiques sous coke. J’ai fait des piges après l’école pour des agences, comme Fabrice qui avait suivi la même formation que moi, avec le même résultat assez désastreux. On me disait régulièrement « tu as un dessin trop BD », comme si j’introduisais de l’obscénité dans la noblesse du rough publicitaire. C’est seulement en démarrant mon travail de bande dessinée avec Ego comme X que j’ai réalisé les passerelles entre la sémiologie graphique abordée dans mes études et la narration dessinée. J’ai fini par positiver ce choix d’orientation et j’admets que sans cela, l’histoire aurait été très différente.

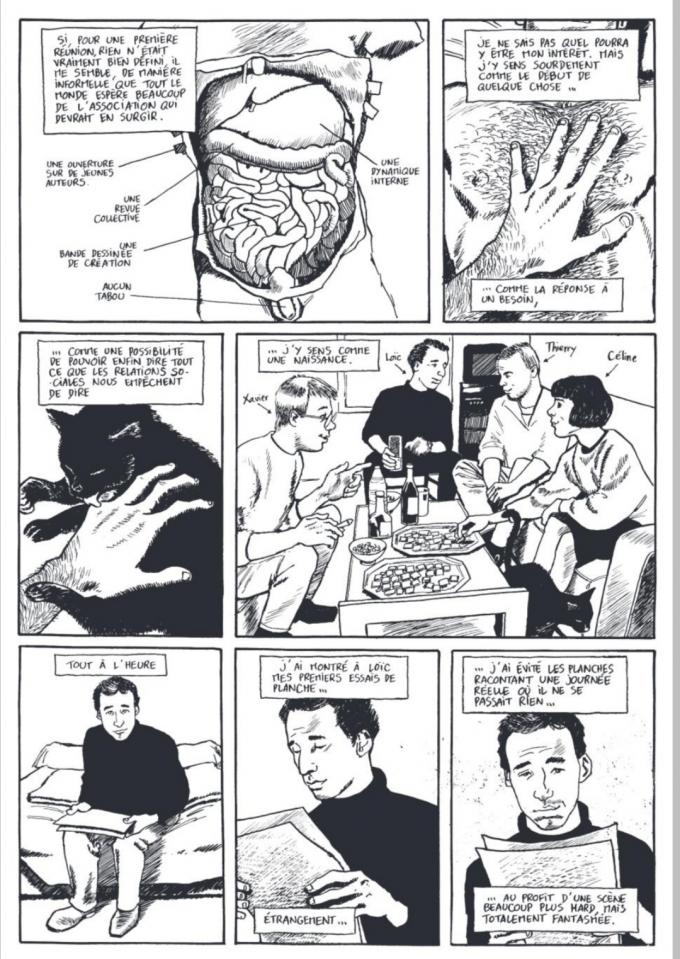

Fabrice Neaud, Journal 1, 1996, Ego comme X, © Delcourt, p. 47.

Au bout de quelque temps de fonctionnement collégial, Loïc Néhou a pris une place prédominante. Comment expliquez-vous que cela ait évolué de cette manière ?

Fabrice Neaud Loïc avait une opinion plus arrêtée que la nôtre à la fois de la bande dessinée et de ce qu’Ego comme X devait être. Comme il déployait plus d’énergie et d’assurance, une forme « d’autorité » naturelle s’est installée. Cela arrangeait tout le monde : Loïc assumait techniquement un peu tout et nous bottions aussi souvent en touche, parfois par pure fainéantise. Il nous le reprocha souvent, la charge de travail étant énorme… Nous avons progressivement lâché les manettes pour lui laisser l’entière responsabilité de la maison.

Xavier Mussat Ça a été tout de suite comme ça. Loïc a immédiatement saisi ce rôle d’éditeur qui lui a permis de faire des choix très assumés. Il a peu à peu abandonné toute velléité à produire des planches alors qu’il avait une écriture et un dessin qui lui permettaient de tenir des propos très resserrés, crus, sensibles. Trente ans après nos premières publications de revues, ce sont les planches de Loïc qui me semblent les plus marquantes. Je l’ai assisté quelque temps au début sur le graphisme des revues avec mon PC sur lequel nous avons fait toutes les premières maquettes, et sur certains aspects techniques, en me mettant entièrement à son service. C’était lui qui décidait, qui tranchait. Il le faisait très bien. J'avais une entière confiance en son regard. C’était dur. Il avait un sens du détail auquel rien n’échappait. Le cauchemar des imprimeurs qui avaient tendance à saloper le travail. Quand j’ai cessé d'assister Loïc, d’autres énergies bénévoles ont pris le relais. C’était coûteux en énergie. Loïc a tenu jusqu'au bout, lui. Je suis profondément attristé qu’il l’ait aussi chèrement payé et qu’aujourd'hui ce dévouement soit si peu reconnu dans la profession.

Quelles lectures ont été déterminantes dans votre propre parcours ?

Je crois que j’ai suivi un chemin assez logique, depuis mes passions franco-belges enfantines en passant par Métal hurlant, Les humanos, À suivre, Hara-Kiri, et puis surtout la vague punk graphique des années 80, les Bazooka. Le jour où je suis tombé sur Maus d’Art Spigelman au lycée, j'ai tout de suite accroché sur son dessin charbonneux, brutal, radical et le récit de la relation compliquée entre l’auteur et son père. C’était un livre réaliste qui osait raconter très frontalement la matière vivante. Je sentais décroître mon intérêt pour les récits de fiction. Puis L’Association est apparue. Les récits autobiographiques de Jean-Christophe Menu ont été pour moi le véritable déclencheur. J’y trouvais ce mélange d’inspirations allant du franco-belge au punk et surtout cette façon de se raconter avec un ton passant du désespoir à la colère en empruntant les chemins de la dérision ou de l'introspection. Mattt Konture et son Jambon Blindé a aussi énormément compté. Encore plus punk, plus désespéré et immensément touchant. Ces deux auteurs détonnaient parmi tous les autres. Ça n’était pas une autobiographie de posture. Ils vendaient chèrement leur peau. Ça brûlait les doigts. Ça s'est connecté à ma lecture de Maus pendant le lycée et à Bukowski que je venais de découvrir avec Souvenirs d’un pas grand chose, le récit au vitriol de son adolescence.

Pourquoi l’autobiographie vous semblait alors à chacun un mode d’expression privilégié pour débuter dans la bande dessinée ?

Rien n'a été théorisé au départ au-delà d'un désir formulé entre nous de raconter librement nos histoires, mais les hostilités rencontrées ont imposé que nous tenions nos positions de manière combative. Nous avons emprunté la voie de l’autobiographie parce qu’il fallait le faire, à ce moment-là et de cette manière-là : frontalement et durement. Il fallait ouvrir cette focale pour avoir le droit de porter un regard sur le monde qui nous entourait. Nous utilisions notre première personne pour enfoncer le mur de l’élégance qui intime au silence ou à une posture de dignité, cette vieille valeur de promotion bourgeoise. Nous refusions de nous en tenir aux conventions mondaines qui décrètent une limite indigne à ne pas franchir, la dégueulasserie de ce « moi » osant mettre à nu ce qui se passe « entre nous ».

Fabrice Neaud Pour être tout à fait honnête, je n’ai pas le souvenir que nous nous soyons réunis avec un désir déjà très arrêté de faire de l’autobiographie en bande dessinée. Sans doute la production de bande dessinée de l’époque que nous estimions insatisfaisante et un rien sclérosée (constat partagé, sans que nous le sachions, avec d’autres auteurs et futurs auteurs de ce qui était en train de devenir la bande dessinée dite « alternative » ou « indépendante ») nous poussait à produire « autre chose » en bande dessinée que du récit d’aventure, par exemple. C’est une réunion de destins, mais aussi le hasard conjoncturel d’une géographie commune (des étudiants d’une même école). Bien entendu, la parenté de nos classes sociales (disons downer middle-class) permit sans doute de cimenter plus fortement nos aspirations. Mais il ne faut pas relire l’histoire à l’envers avec une lecture téléologique.

Pour ma part j’avais un désir de bande dessinée très classique, orienté SF et influencé par l’arrivée récente du manga Akira. Je ne croyais pas plus que ça dans l’autobiographie à l’époque. Loïc était déjà très assuré dans ce goût-là, notamment dans les domaines littéraires et cinématographiques. De mon côté, je ne lisais pas du tout de récits autobiographiques. Subtilement poussé par Loïc, j’ai réalisé des premières pages pour moi seul, et il m’a encouragé à continuer. La réception du premier numéro d'Ego comme X et un sentiment de nécessité m’ont convaincu de persister dans cette voie.

Selon vous, qu’est-ce que vous avez pu faire chez Ego comme X que vous n’auriez pas pu faire avec un autre éditeur ?

Xavier Mussat Absolument tout. Personne n’aurait voulu publier ça. Je crois que même dans le milieu des éditeurs indés on traînait une réputation de geignards pénibles. Les autres éditeurs ont joué un rôle important dans le renouvellement des formes graphiques. Tous les sujets pouvaient y être abordés, mais sous un angle qu’on sentait contraint par des limites de ton.

Fabrice Neaud Si j’avais débarqué chez n’importe quel autre éditeur à l’époque avec les premières pages de ce qui allait devenir Journal, je me serais fait recaler manu militari. Indépendamment du « sujet », encore invisible ou peu s’en faut à l’époque, sa forme même (intrinsèque au sujet), sa pagination, la liberté de ton et de rythme de parution auraient été impossibles à imposer.

Xavier, on constate une évolution de votre style au fil des numéros d’Ego comme X . Vous essayez l’acrylique, puis vous revenez à la plume.

Xavier Mussat J’ai voulu essayer de raconter des choses en contournant mes usages du dessin par désir d’expérimentation, par recherche de l’accident. J’ai abordé mes premières planches en m’imposant une matière que je ne contrôlais pas : la peinture. Le dessin n’avait qu’à y trouver sa place comme il pouvait. Je n’ai eu que des intentions de récits, que des paroles à formuler. Et puis peu à peu, la somme d’accidents a figé une approche dans laquelle je ne me suis pas reconnu. J’ai réalisé qu’il fallait reprendre la question du dessin dans le sens de l’écriture. C’est le passage dans mes planches à cette sorte de « gros nez » et les possibilités de tons plus ouvertes qui m'ont amené à Sainte famille puis à Carnation où mon système narratif s’est vraiment mis en place jusqu’à la sensation d'une sorte de maîtrise et finalement l’abandon de l’autobiographie sous cette forme.

Couverture de la réédition de Sainte Famille, Xavier Mussat, © Ego comme X, 2014.

Dans votre narration, vous avez tous les deux le point commun de procéder souvent par collage de références extérieures, soit pour illustrer votre propos soit pour provoquer des liens inattendus. D’où provient cette méthode ?

De mémoire, c’est Olivier Josso qui a exploré en premier ce système narratif dans le récit court « Les mues de William » publié dans le numéro 3 de notre revue. Il avait peut-être aperçu cette possibilité ailleurs mais pour moi c'est le premier à l’avoir systématisée. Je l’ai également observée dans le montage saccadé du film Mon oncle d'Amérique d’Alain Resnais. Fabrice et moi l'avons beaucoup utilisée ensuite, chacun à notre manière. La mise en forme séquentielle de pensées, de voix intérieures dans un récit dessiné autobiographique imposait d’inventer une langue rompant avec l'aspect story-board de la bande dessinée. L’image pouvait s’émanciper de sa fonction scénique pour fabriquer des combinaisons invitant à une lecture plus déductive.

Fabrice Neaud Pour ma part, j’ai vite compris que si nous devions être au plus près du fonctionnement du cerveau humain, et du mien en l’occurrence, il fallait immédiatement rendre perceptible son fonctionnement neurologique. D’où les cuts, les hernies, les incises, les digressions aussi bien graphiques que narratives (ce qui fait mentir l’affirmation simpliste que mon écriture ne serait que du « réalisme », terme inadéquat en bande dessinée à mon sens). Je reste également convaincu qu’à la différence du préjugé commun consistant à imaginer que le « sujet pensant » serait une forme d’unité préalable à toute chose, dont la « conscience » serait la manifestation unitaire, elle-même devenue essence de notre « identité » (et de ce sentiment de faire « un »), notre « soi » est en réalité un carrefour de stimuli, d’affects, d’habitus , de génétique, de classe sociale et de perceptions parfois contradictoires. Les neurosciences, d’ailleurs, vont de plus en plus dans le sens de définir la conscience comme un « phénomène émergent » et non cette espèce de souverain régissant les fonctions régaliennes de l’être… Tout ceci s’inscrivant donc en contradiction avec cette vision unitaire de l’individu qu’on nous vend depuis Socrate et axiomatisée par « l’ego » qui « cogite » de Descartes. Mon travail autobiographique vise, entre autres, à faire « tenir ensemble » mille perceptions et contradictions du sujet pensant « moi ». Sa seule unité étant le projet même d’Esthétique des Brutes… celui-ci n’est donc aucunement le témoignage ou la trace du vécu d’un « moi » préexistant mais visant bien à le construire, le constituer et le faire exister a posteriori.

Dans le numéro 5 d’Ego , vous avez publié une tentative de journal direct. Dans le septième, un récit entier est dessiné sans figures humaines. Conceviez-vous vos publications dans la revue comme un laboratoire ?

Oui, probablement. On peut envisager le récit « Tentative de Journal Direct »dans la revue n° 5 comme un essai aboutissant à un échec. Il y a toujours en amont des pages publiées d’Esthétique des Brutes des tonnes de matériaux préalables, qui sont souvent les « notes » en prise directe avec les événements décrits. Mais mon dessin et ma configuration neurologique ne peuvent se satisfaire de l’écriture « en direct ». Je laisse ça à la fois aux dessinateurs improprement définis comme « minimalistes » (le minimalisme en art étant l’évacuation totale de toute affectivité) ainsi qu’aux esprits qui se refusent, dans tous les sens du terme, à la correction.

La tentative d’Ego comme X n° 7 (« Émile… ») est un peu plus réussie, et fut assez proche du « direct » espéré dans le n° 5. Mais il n’aura échappé à personne qui aurait lu Les Guerres Immobiles, le premier tome du Dernier Sergent, qu’« Émile… » en est le brouillon, le synopsis, l’ébauche première.

Cela me rappelle la méthode de composition de Mahler. Dans sa musique, il y a ses lieder et ses symphonies. Les lieder précédèrent souvent les symphonies et servirent souvent de matériel ou de matériau thématique pour ses symphonies, sans que ce soit calculé de sa part. Je procède de la même manière. Les courts récits d’Ego servirent souvent d’ébauches, de matrices, de matériaux, de résumés, de synthèses initiales, de « brouillons » ou d’extraits aux futurs livres. Concernant Mahler, le fameux Adagietto, par exemple, qu’on retrouve dans Mort à Venise de Visconti, est une variation évidente de son lied Ich bin der Welt abhanden gekommen. Je procède de la même manière. Et il n’aura échappé à personne que je cite explicitement aussi bien Mahler que sa 5e symphonie dans Les Guerres immobiles.

Couverture du tome 3 de Journal, Fabrice Neaud, © Ego comme X, 1999.

Le tome 1 du Journal a lancé les éditions Ego comme X avec son prix à Angoulême. Le tome 4 en particulier vous a beaucoup médiatisé. Certains vous ont reconnu comme un des intellectuels gays en France. Comment tout cela s’est déroulé ?

Si chronologiquement j’ai sans doute participé, au départ, à la reconnaissance même de ma maison d’édition native, je n’arrive pas, aujourd’hui, à avoir une vision, une idée ou une opinion tranchée sur la question. Je doute en tout cas que « certains » m’aient vu comme « un des intellectuels gays en France ». En tout cas, certainement pas les gays eux-mêmes. Hormis Guillaume Dustan, dont je parle dans Les Guerres immobiles et, plus tard, Didier Lestrade (qui en signe la préface), je crois, au contraire, que je ne suis pas très apprécié dans le milieu LGBT…

J’y vois surtout une opposition classiste : le « gay-des-champs » (ou de « province ») que je suis, étant apparu aux « gays-des-villes » (ou « Parisiens ») comme une sorte de concurrent agaçant et irritant, car les remettant un peu à leur place d’oppresseurs, se présentant comme les uniques représentants de tous les autres gays, et incapables de remettre en question leur privilège de classe, lié aussi bien à leur géographie métropolitaine qu’à leur urbanité. Je crains avoir été l’un des seuls à avoir « osé » prendre la parole en ce nom (celui que je définirai désormais de « pédé de la France périphérique »), pour décrire, raconter et poser le récit de cette condition sociale, avec d’autres termes, d’autres tropes, d’autres préoccupations que le narratif du gay métropolitain, souvent d’importation, et ayant suffisamment oublié sa condition initiale pour soit la mépriser, soit ne plus entendre qu’on peut aussi prendre la parole en étant encore « resté » dans nos « provinces » et donc être tout à fait capables d’une réflexion sociale et d’une mise en perspective tout aussi valide, si ce n’est plus, que la leur. Que le milieu intellectuel de la bande dessinée francophone m’ait davantage reconnu prouve, paradoxalement, que ce milieu en question, jugé encore si péjorativement par le « milieu intellectuel » global, a peut-être eu moins d’œillères et de présupposés.

Comment parvenez-vous à raconter avec autant de précision des événements qui datent d’une vingtaine d’années avec Le dernier Sergent, suite de Journal parue l’an passé aux éditions Delcourt ?

Avec des centaines et des milliers de notes. La somme de matériaux préalable à chaque livre, mes carnets et agendas, rempliraient probablement un stade… Je n’ai en réalité jamais interrompu mon récit autobiographique. Ce sont seulement les aléas de la vie qui ont interrompu sa parution.

Vous refusez l’idée d’une « marge d’interprétation » laissée au lecteur concernant votre œuvre. Pourquoi ?

Ma position est en réalité plus nuancée. Je dis seulement que la critique, la lecture et l’appréciation des œuvres est progressivement passée depuis les années 60 du « de quelle tribune parle-t-on ? » qui était une position épistémologique pertinente à « seule la perception compte », désormais.

Autrement dit, nous sommes passés d’une forme d’humilité face aux objets-œuvres consistant à les replacer dans un contexte socio-culturel, donc à les mettre en perspective des « biais » de leur auteur ou de leur milieu initial (leur classe, leur culture, leur couleur de peau, leur âge, etc.) à une perception qui les dissout totalement au profit du contexte socio-culturel d’où ils sont issus. En gros, les œuvres ne comptent plus, les paroles d’un auteur non plus, seule la « perception » du lecteur compterait… l’œuvre étant passée du centre à la périphérie, comme simple « support » à l’interprétation, cette dernière devenue la seule qui compte, la seule chose digne d’être entendue. Ce qui donne des aberrations consistant à ne faire plus que du buzz sur une punchline, à extraire tout et n’importe quoi de l’objet initial pour ne le commenter qu’au seul focus des idées médiatiquement mises en avant. Les contenus ont disparu au profit seul du flux des datas. C’est ça que je récuse fondamentalement, pour demander aux « lecteurs » d’avoir l’humilité de remettre l’objet-œuvre au centre de leur lecture, de leurs préoccupations.

Un exemple simple : il serait absurde de tirer deux cases de mes propres livres (ou de n’importe quel autre), pour leur faire dire ce qu’elles sembleraient dire, extraites de la totalité de la scène dans laquelle elles s’inscrivent, de la totalité du livre et même de la totalité des livres dont il serait un chapitre. C’est bien peu d’exigence, en réalité, en regard du délire à la fois paranoïaque et toxique qu’est devenue l’agora globale des commentaires qui ne sont que le nom du flux des datas… et par extension de la machine capitaliste qui, elle, se satisfait parfaitement de cette fuite en avant des datas, puisque c’est ce mouvement même qui crée la richesse financière des grands groupes. Voir la majorité de mes contemporains se précipiter dans ce « commentaire » permanent des « actualités », qui ne sont souvent faites que de punchlines et d’extraits, ça me désole au plus haut point. Bien au contraire, nos œuvres devraient et sont là pour marquer une pause dans le narratif des actualités et tenter de faire un peu de netteté au milieu du bruit ambiant. Bruit qui est précisément là, n’en doutons pas, précisément pour « effacer » toute tentative de pause, les œuvres censées les cristalliser et, finalement, les êtres humains que nous sommes.

Que pensez-vous des évolutions récentes de la bande dessinée autobiographique ?

Xavier Mussat Je suis mitigé : nous avons employé des moyens radicaux parce qu’il fallait forcer un passage interdit. Tout allait très loin dans ce qui faisait les forces et les faiblesses de nos approches. Depuis, le passage ayant été ouvert, nos successeurs ont d’abord déferlé avec une légèreté qui nous a semblé manquer de consistance. Et puis l’effet de mode étant passé, celles et ceux qui choisissent d’exprimer cette voix autobiographique en ce moment le font avec une pertinence et une maturité apaisée dans laquelle je reconnais davantage ce que nous avions cherché, débarrassé de nos excès de précurseurs : Valentine-Cuny-Le-Callet, Sophie Darcq, Juliette Mancini, Julie Delporte, Dominique Goblet, Valfret… Leurs voix s’attaquent entre autres à des systèmes d’oppression que notre époque percevait moins. Mais il faut aussi se questionner sur cet apaisement et ses raisons sociales : sommes-nous encore capables de recevoir l’expression brute d’une autobiographie au bistouri comme Le dernier sergent de Fabrice Neaud ?

Portrait de Xavier Mussat par © Fabrice Poincelet pour le catalogue 2005 des éditions Ego comme X.

Portrait de Fabrice Neaud par © Fabrice Poincelet pour le catalogue 2005 des éditions Ego comme X.