De la photogravure à la colorisation : entretien avec Vittorio Leonardo

Vittorio Leonardo a eu une carrière riche dans la bande dessinée. Après quelques pages de « Barbotine » dans Spirou (1967-1968), il reprend Hultrasson de Tillieux et Remacle (1973-1974), signe quelques scénarios avant de reprendre des gags de Rantanplan publiés dans Télé Star. Mais c’est surtout comme coloriste que Leonardo a laissé sa patte, en créant son studio au tournant des années 1970, un studio qui impose peu à peu sa patte à l’ensemble de la production Dupuis des années 1970-1980 !

C’est donc sur son travail de coloriste que Neuvième Art a voulu revenir au cours d’un entretien mené dans son studio.

Vittorio Leonardo dans son studio, décembre 2023 (photo © Sylvain Lesage)

Sylvain Lesage : D’abord, revenons au commencement. Comment êtes-vous arrivé en Belgique ?

Je suis né en 1938 dans une famille pauvre. Ma grand-mère maternelle était mariée à un pharmacien, qui avait un titre de noblesse, mais mon grand-père est mort et la richesse a disparu. Avec la guerre, on a filé au Nord pour éviter les bombes destinées à Naples. Après la guerre, on est revenus à Naples, c’était la misère, pas de travail. Une de mes sœurs, quand on était dans le nord, avait connu un officier de l’armée. C’était un Italien de Belgique, qui était revenu en Italie pour ne pas être déserteur. Après la guerre, il est retourné en Belgique, mais avant de repartir il s’est marié avec ma sœur. Et c’est comme ça qu’il a emmené toute la famille en Belgique, trois frères et trois sœurs…

On est venus petit à petit. Je suis arrivé en Belgique en 1947, à neuf ans. Je suis entré à l’école en troisième en français, en connaissant un seul mot de français : merci ! Deux mois après, j’étais deuxième de ma classe, puis premier, et je le suis resté jusqu’à la fin de ma scolarité primaire.

Sylvain Lesage : Et comment êtes-vous entré chez Dupuis ?

Mon frère était arrivé en Belgique pour être mineur, comme beaucoup d’Italiens. Mais lui savait lire le français. Et en arrivant, il s’aperçoit que contrairement à ce qu’indiquait son contrat, il n’y aurait aucune formation, aucune instruction, rien ! Il a refusé ce travail, et écrit au Régent en faisant référence à notre grand-père, le marquis. Ca a marché : il a reçu sa carte d’identité « A », qui lui laissait la liberté de travailler dans le secteur qu’il voulait. Et donc il est devenu photographe, comme il était à Naples. Au bout d’un moment, il a trouvé un emploi aux éditions Dupuis, je crois grâce au curé de Marcinelle ; c’était plus intéressant et mieux payé.

Irène Le Roy Ladurie : C’est donc votre frère qui vous a fait rentrer chez Dupuis ?

Oui ! J’ai commencé professionnellement comme employé, j’étais correspondant langues. Mais ce que je voulais faire, c’était dessiner ! Et donc mon frère m’a fait rentrer chez Dupuis comme apprenti. Mais là, on me dit qu’il faut balayer l’atelier. « Non, je balaie pas, je leur dis, je suis apprenti, j'apprends le métier, pas le balai ». On m’a traité de prétentieux, j’ai résisté et puis j'ai appris le métier. Comme j'étais passionné, j'ai un peu surpassé les autres parce que parce que j'avais une main de dessinateur.

Un exemple de l’œuvre peint de Vittorio Leonardo, exposé dans son studio

Sylvain Lesage : Votre apprentissage a duré longtemps ?

Je faisais le boulot facilement, et tout de suite on m'a remarqué, on m'a donc demandé de corriger les pages des dessinateurs qu’on recevait de Bruxelles, où la rédaction était installée, pour éviter les allers-retours. J’y ai amélioré le système de sélection des photogravures ; j’'avais mis au point un système de masques, l'un masquant l'autre pour gagner du temps à tel ou tel moment, etc. On m'avait déjà remarqué avec ça.

Sylvain Lesage : Mais chez Dupuis, vous avez surtout travaillé comme photograveur, je crois…

J'ai commencé une carrière de photograveur chromiste quand j'étais chez Dupuis. Mon ambition était de devenir dessinateur, et j'ai pu rencontrer évidemment les grands dessinateurs de Spirou.

Ce travail de photogravure consiste à rendre imprimable avec un maximum de fidélité une photo couleurs ou noir et, chez Dupuis, des bandes dessinées que nous mettions en couleurs. Le vrai boulot c'est de reproduire, que ça s'imprime bien. Mais la bande dessinée, il fallait faire la couleur, on recevait les dessins en noir et blanc, c’était la préhistoire…

On devait donc faire en sorte de pouvoir imprimer ce que les dessinateurs avaient demandé. Mais pour ça, nous devions donner, pour les machines à imprimer, un film contenant le jaune qui doit être imprimé, même chose pour le rouge, même chose pour le bleu ; pour le noir, on se contentait du dessin.

Jijé, Christophe Colomb, Dupuis, 1946 : un bon exemple des décalages à l'imprimerie...

Irène Le Roy Ladurie : Concrètement, comment travailliez-vous ?

Donc notre travail, c’était de travailler des films à partir desquels on allait préparer les plaques offset. Vous savez que l’offset s’imprime avec des points. Plus ils sont petits, plus il y a de blanc, et plus la couleur est claire. Plus ils sont serrés, et plus la couleur est intense. Donc on recevait des films déjà tramés à 50 % d’intensité de couleur. Si on voulait aller au-delà de 50 %, il fallait la mettre manuellement, et c’était au maximum : entre les deux, pas de nuances. En-dessous de 50 %, on créait des nuances en diminuant des points, en recouvrant les points à l’aide d’une laque, d’un vernis de masquage.

Par exemple, dans une orange, on allait mettre le maximum de jaune dans la main, et on laissait 50% de rouge pour faire une couleur orangée.

Mais techniquement c’était limité et parfois un peu hasardeux… Ça a duré longtemps comme ça jusqu'au moment où on a commencé à pouvoir reproduire par photographiquement la sélection couleur. Mais c'était assez infernal parce que pour avoir une bonne fidélité il fallait quand même des tonalités dans le noir. Or le noir, on avait un trait qui et faire se marier le trait et les nuances noires, on pouvait y arriver, mais c’était une manipulation coûteuse, les éditeurs n’étaient pas très enthousiastes…

Jijé, Christophe Colomb, Dupuis, 1946 : un bon exemple des décalages à l'imprimerie...

Irène Le Roy Ladurie : Et c’est donc ça qui explique les décalages de couleurs qu’on peut voir sur les publications de l’époque ?

Ce n’était pas dû aux conducteurs de machines et qui connaissaient leurs machines. C'était dû tout simplement au fait que les machines étaient souvent d'occasion, de mauvaise qualité, tout simplement parce que la bande dessinée devait rester bon marché. Les imprimeurs et les éditeurs ne pouvaient pas investir dans un travail de qualité pour de la bande dessinée. Si ça décale, et ben ça décale, et tant pis : on n’allait pas mettre des millions juste pour une bande dessinée, c’est pas possible !

Et c’est comme ça que ça a été tout le long de l’histoire de l'imprimerie, au départ avec la typographie qui était très sommaire du point de vue du repérage, qui demandait une grande main d’œuvre pour imprimer quelque chose de correct, ce qu’évidemment on ne faisait pas pour la bande dessinée.

Après quand on est passé à l’offset, les plaques de zinc souples se marient à des rouleaux qui amènent la couleur sur le papier par train (par rouleau) au lieu de feuille par feuille comme en typo. Avec l’offset, les machines sont plus performantes, et surtout mieux réglées, parce que si vous avez un décalage quelque part, vous avez un décalage partout !

Sylvain Lesage : Et donc vous, comment entrez-vous dans ce secteur ?

Mon entrée dans tout ça s’est faite à l'époque de la photogravure offset, je faisais des mises en couleurs de Spirou et bien d’autres, je faisais du Lucky Luke, des Schtroumpfs… Ça se passait comme ça : on passait de l’un à l'autre, suivant la disponibilité. Ce qui faisait qu’il n’y avait pas d’habitudes de travail ! C’était une erreur, mais ce n'était pas gérable autrement.

Je faisais ce travail-là, je mettais beaucoup de soin et je me suis vite fait un nom chez Dupuis, on me donnait les travaux les plus dangereux, ceux dont on sait qu’on va se faire enguirlander par les dessinateurs si on rate…

Irène Le Roy Ladurie : C’était qui, ces dessinateurs « dangereux » ?

C’était Franquin !

Sylvain Lesage : C’est dans ce cadre que vous avez inventé un nouveau procédé ?

Avant, les bleus étaient armés de zinc pour que le papier ne bouge pas lorsqu’ils passaient dans la machine, on pouvait difficilement les cintrer sur le lecteur du scanner. Il fallait les attacher très bien et souvent, pas souvent, de temps en temps, ils se détachaient, ils volaient dans la pièce. C'était extrêmement dangereux !

Les bleus de coloriage armés de zinc ils avaient une épaisseur et quand on courbe de droite avec une épaisseur, celle du haut est plus courte que celle du bas. Donc quand on scanne, on a un problème de repérage. Moi j'ai résolu le problème en inventant un support qui était extrêmement mince et sur lequel je pouvais mettre en couleur.

Irène Le Roy Ladurie : Vous avez donc inventé un support de bleu ?

C’est ça ! C'est un film sur lequel on fait adhérer une fine feuille de papier qui supporte très bien la couleur et les manipulations habituelles, et dans lequel le dessin apparaît à la table lumineuse. On voit le dessin. Il suffit de s'habituer à la lumière qui vient du dessous. On peut alors reproduire la couleur sans traits, il n’y a pas de problèmes de décalage. C’est ce qu’on appelle le bleu Leonardo.

J’ai testé quantité de papiers, et j’ai trouvé ce papier qui prenait bien la couleur, qui avait la bonne transparence, la bonne épaisseur… L’autre question, c’était de faire adhérer le film. J’ai trouvé la colle. Et donc j’enduisais le papier de la colle précise, il fallait trouver le coup de main, ni trop, ni trop peu, tout ça se faisait avec la pratique. Et donc j’avais une pièce dans mon atelier où j’encollais des dizaines de pages à la fois, et elles partaient ensuite au séchoir, sur des claies, avant de les utiliser.

échantillon de couleurs utilisées par Vittorio Leonardo dans son studio, décembre 2023 (photo © Sylvain Lesage)

Sylvain Lesage : Et c’est avec cette technique que votre studio s’est développé ?

Oui. J’ai créé le studio en 1968, et je me suis installé ici, dans cet atelier, en 1972. J’ai eu jusqu’à une quinzaine de coloristes !

Plaque offset de Pauvre Lampil de Raoul Cauvin et Willy Lambil (photo © Sylvain Lesage)

Sylvain Lesage : Votre studio n’a recruté que des femmes ?

Comment dire ? Je m'entends bien avec tous les hommes du monde, mais pour travailler, j’ai essayé, mais ça n’a jamais marché.

Sylvain Lesage : Comment expliquez-vous cela ?

Ils voulaient être à la place du calife ! C'est très bien, les hommes ont une ambition irréfrénable. Mais les femmes, par contre, c'était du dévouement. Toujours. Alors je n'ai jamais travaillé qu'avec des femmes et j'étais dans une tenue hyper correcte. Il n'y a aucune femme qui peut dire quoi que ce soit. Je ne les tutoyais pas, je gardais ma distance, et ça se passait très bien.

Sylvain Lesage : Et ces coloristes, d’où venaient-elles ?

Elles sortaient de l’Académie des Beaux-Arts à Charleroi, Châtelet où je suis devenu prof de bande dessinée. Il y en a qui arrêtaient parce qu'il y avait les enfants, il y en a qui partaient, qui déménageaient ailleurs, c'était trop loin, des choses comme ça.

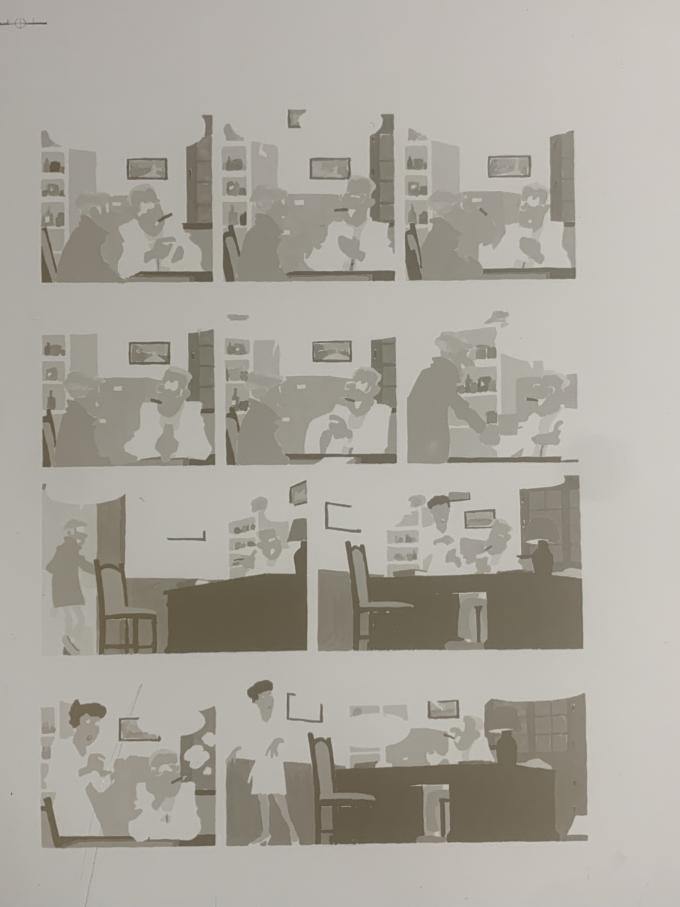

Vittorio Leonardo inspectant une plaque offset au compte-fils, décembre 2023 (photo © Sylvain Lesage)

Sylvain Lesage : Il y a des auteurs avec lesquels vous aviez des relations privilégiées ? Certains qui vous déléguaient les indications de couleurs, d’autres qui contrôlaient plus ?

Roba est bon exemple. À partir d’un certain moment, il ne voulait plus donner ses originaux à qui que ce soit d’autre que moi. J’allais chez lui, il me donnait l’original, je faisais les couleurs, et je les lui ramenais, il était en pleine confiance. On est devenus amis, pas des amis qui sortent au café, mais fort familiers. Franquin c’était pareil, il avait écrit à Dupuis pour indiquer qu’il ne donnerait plus ses dessins si ça ne passait pas par moi pour les couleurs !

Marc Wasterlain, Jeannette Pointu t. 5, Reportages, Dupuis, 1989. Mise en couleurs de Vittorio Leonardo

Irène Le Roy Ladurie : On lit souvent que Franquin avait une vision très précise de ce qu’il voulait…

Franquin il a toujours mis des indications de couleur sur le calque au crayon avec beaucoup de soin donc c'est ce qu'il voulait. Chez moi il avait ce qu'il voulait. Roba, à l’inverse, ne mettait pas d’indication, aucune ! Quand on a demandé à Roba pourquoi, il a répondu qu’il y avait déjà une page faite par Leonardo sans indications, qui étaient meilleures que les siennes.

Le coloriste en Arlequin, par Vittorio Leonardo, 1976

Irène Le Roy Ladurie : Y avait-il d’autres auteurs avec qui les relations étaient plus conflictuelles ?

De l’autre côté, Will voulait travailler avec son coloriste pour Will et Isabelle. Pour moi pas de problème, je fournissais le papier et il fait le travail de son côté.

Mais le gaillard n’a jamais été capable de coloriser avec ma technique, il n’y croyait pas. Alors, contraint et forcé, Will m’a laissé mettre en couleurs. Mais il aurait voulu des couleurs différentes, il y avait une originalité dedans et j’imagine que ce collaborateur-là allait dans le même sens.

Sylvain Lesage : Vous n’aviez pas la même approche créative ?

Je n'ai jamais proposé à qui que ce soit des créations de couleurs, des visions... Non. Moi, j'étais photograveur, je faisais ce que les auteurs voulaient. Et j'ai gardé cette mentalité-là.

En même temps, pour être sincère, je ne suis jamais inspiré par une bande dessinée. Ça ne m'intéresse pas. Créer la couleur... Non. Je le fais parce qu’on me demande de la faire, je la fais bien avec mes critères de photograveur et de peintre. Mais de l’art ? Personnaliser ? Non ! Les auteurs le savent, et ceux qui n’en ont pas voulu, ils sont partis !

Pour aller plus loin

Explorer l'ensemble du dossier sur la couleurs et coloristes