dans l’atelier de... giorgia marras

[Février 2016]

Née en 1988, Giorgia Marras a publié un album sur le peintre Munch en 2014 et travaille aujourd’hui à une autre biographie dessinée, dont le modèle est l’impératrice Sissi. Elle évoque ici son parcours, entre la France et l’Italie.

Neuvième Art : Vous avez fait des études à l’Académie des Beaux-Arts de Gênes, votre ville natale…

Giorgia Marras : En fait, j’ai grandi à la campagne, tout à côté de Gênes. Dès l’âge de quatorze ans, je me rendais tous les jours à la ville. Je pense que ma meilleure formation artistique, je l’ai reçue là, au lycée de Gênes. J’étais dans une filière artistique et nous avions une très bonne préparation, très complète, y compris au niveau littéraire, philosophique, etc. J’ai fait les Beaux-Arts ensuite, et j’y ai décroché un diplôme en design graphique. Mais j’étais beaucoup plus intéressée par la bande dessinée et l’illustration. Je crois que ma vocation de dessinatrice de BD s’est décidée quand j’avais trois ans, au moment où j’ai découvert Topolino [l’équivalent italien du Journal de Mickey] et les BD Disney en général. Il n’y avait pas de livres chez moi, c’étaient les seules publications imprimées qui pénétraient dans la maison. Adolescente, j’ai eu ma période manga. Parallèlement, j’empruntais beaucoup de livres à la bibliothèque de l’école. J’étais une fille un peu timide, qui n’aimais pas trop jouer avec les autres, les livres étaient mon refuge.

Vous avez complété votre formation en faisant un séjour Erasmus en France, en 2008…

Oui. La première fois que je suis venue à Paris avec mes parents, je devais avoir seize ans, et j’ai été abasourdie par la quantité de librairies où l’on pouvait trouver un rayon bandes dessinées aussi riche. C’était quelque chose comme le paradis sur Terre !

Mais quand vous êtes revenue en France pour étudier, vous avez choisi l’université Paris 8, à Saint-Denis, plutôt qu’une école d’art, ou même de bande dessinée comme l’EESI…

Je n’étais pas forcément très bien renseignée… Pensez qu’à l’époque, je n’avais même pas Internet à la maison ! Je n’avais donc pas un accès très facile à l’information, et n’étais même pas informée de l’existence d’une école comme l’EESI. La seule école spécialisée dont j’avais un peu entendu parler, c’était Émile Cohl, à Lyon. Mais dans la cadre d’Erasmus, je n’avais pas le choix : si je voulais venir en France, c’était Paris 8, sinon je devais choisir un autre pays. Donc j’ai atterri à Paris 8, en Arts plastiques. Les étudiants publiaient une revue, que nous sommes allés présenter tout au long de l’année dans différents festivals, ce qui m’a permis de voyager pas mal. Nous avions un enseignant pour la bande dessinée, Jean-Louis Chazelas – qui avait, bien plus tôt, eu Loisel parmi ses étudiants.

Vos parents n’ont jamais mis d’obstacle à votre vocation de dessinatrice ?

Non, pas du tout. Ils me laissaient libre de mon orientation et ils savaient que ce n’était pas un caprice, que je désirais cela depuis très longtemps.

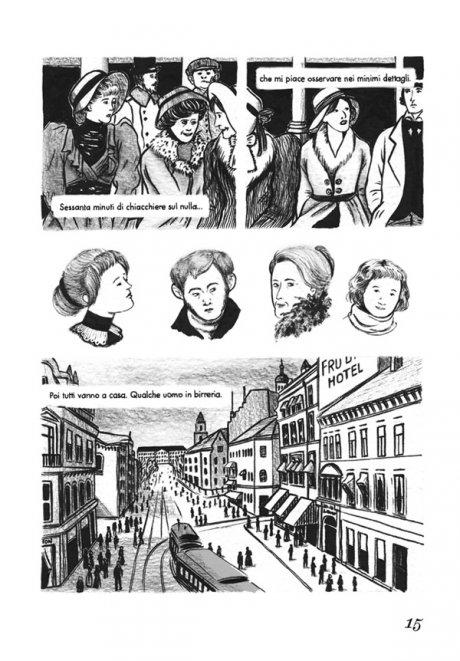

Vous avez fait vos vrais débuts professionnels en 2014, en publiant l’album Munch before Munch chez un éditeur génois, Tuss.

Oui, le Palais ducal de Gênes avait programmé une grande exposition Munch, à l’occasion des cent cinquante ans de sa naissance. Tuss était une nouvelle maison d’édition, qui voulait publier quelque chose à cette occasion. L’un des fondateurs connaissait déjà mon travail et m’a contacté. J’aurais pu leur proposer un livre avec des illustrations, mais j’ai choisi la forme de la bande dessinée biographique.

Vous ne déroulez pas toute la vie de Munch, uniquement sa jeunesse…

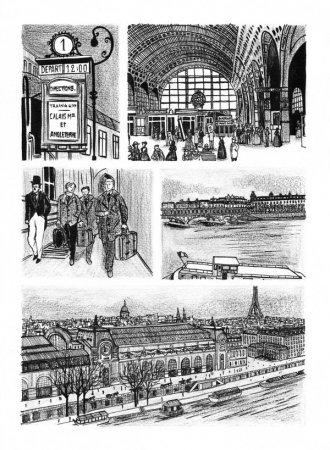

Oui, jusqu’à ses trente-cinq ans, quand il commence à être reconnu. C’est cela qui m’intéressait : l’histoire d’un jeune homme cherchant par tous les moyens à s’affirmer comme artiste et qui, pour se former, voyage à Paris, à Berlin...

Sur quelle documentation vous êtes-vous appuyée ?

J’ai utilisé beaucoup de livres, en particulier celui d’Atle Næss, Munch : les couleurs de la névrose [1]. Les journaux intimes de Munch sont aussi une source précieuse, parce qu’il y parle de sa vie intérieure mais qu’il est aussi très précis dans le compte rendu de sa vie au quotidien, allant jusqu’à consigner ce qu’il mange.

Vous n’êtes pas allée en Norvège ?

Moi, non, mais mon éditrice a fait le voyage, et m’a fait profiter de tous les documents qu’elle a pu ramener. C’est elle qui signe le petit dossier documentaire à la fin de l’album.

S’agissait-il d’un peintre que vous connaissiez et appréciiez déjà avant de vous lancer dans ce travail ?

Oui, bien sûr. Vous savez, l’histoire de l’art est une vraie passion chez moi. Une des plus belles occupations, c’est pour moi de visiter un musée. J’en ai visité un très grand nombre. Et je me souviens très bien d’avoir, à Bâle, en 2007, vu une rétrospective Munch, avec ses tableaux mais aussi des photographies et beaucoup de gravures. Dès cette époque il était devenu un de mes peintres préférés. Être face à l’original de L’Enfant malade, quelle émotion !

Connaissez-vous la bande dessinée sur Munch faite par Steffen Kverneland [2] ?

Je l’ai vue, mais pas vraiment lue. Elle n’était pas encore traduite à l’époque. Je suppose que l’auteur, étant norvégien, devait se sentir plus « autorisé » que moi, l’Italienne, pour aborder la vie de Munch, et qu’il y a des aspects de cette vie plus faciles à ressentir pour lui…

Votre album est en noir et blanc, ce qui peut sembler paradoxal pour évoquer un peintre…

Peut-être, mais je me suis intéressée de près à son œuvre de graveur, très abondante, et le noir et blanc me permettait de me rapprocher de cet aspect-là. Mon dessin au trait est finalisé à l’encre de Chine, et j’interviens ensuite avec le crayon noir pour appliquer des grisés, obtenir de la matière…

Il y a aussi, par endroits, quelques rehauts de bleu…

Oui, principalement pour tout ce qui est de l’ordre du flash-back, du souvenir. (Ses journaux prouvent que Munch vivait beaucoup dans ses souvenirs…) Et parfois le bleu vient simplement détacher un détail de l’image. C’est mon éditrice qui a pris cette liberté, avec laquelle je ne suis pas forcément en plein accord.

Quel accueil l’album a-t-il reçu ?

En Italie, l’accueil a été très bon. J’ai eu les honneurs d’un article dans La Republica, j’ai fait une tournée dans les librairies du nord du pays et j’ai eu l’occasion, deux jours après la sortie du livre, de donner une conférence devant près de deux cents personnes. Je ne m’attendais pas à tout cela. Maintenant, le livre va être publié en France chez Steinkis, et aussi en Espagne par Sapristi.

Vous avez travaillé sur Munch pendant la résidence que vous avez effectuée en 2013 au centre d’art contemporain Atelierhaus Salzamt, à Linz (Autriche)…

Oui. C’était un lieu très agréable, qui accueillait des artistes en résidence. J’étais la seule à faire de la bande dessinée, les autres étaient plutôt dans l’art contemporain, mais ils étaient curieux et bienveillants vis-à-vis de mon travail. J’ai été bien accueillie, nous faisions de grands dîners et souvent c’est moi qui cuisinais, alors ça me faisait bien voir de tout le monde ! J’ai aussi profité de ce séjour pour effectuer des recherches pour la bande dessinée qui m’occupe actuellement, une biographie de Sissi.

C’est un projet auquel vous songez depuis longtemps, je crois… ?

Depuis l’âge de dix-huit ans. J’avais commencé à y travailler avant de m’interrompre pour faire Munch, mais je n’étais pas satisfaite de mon dessin et je cherchais encore la clé pour m’approprier le personnage.

Pourquoi la biographie historique est-elle un genre qui vous intéresse ?

Je ne veux pas me spécialiser dans ce genre. Quand j’en aurai fini avec Sissi, je ferai tout autre chose, j’ai une idée de récit très contemporain. Mais, en effet, j’ai toujours été une lectrice de biographies. Je considère qu’il y a beaucoup à apprendre de la vie des autres. Quand j’étudiais l’histoire de l’art, au lycée, si un tableau me plaisait j’éprouvais aussitôt le besoin de faire des recherches sur l’artiste, d’en apprendre plus sur lui. J’éprouve une grande curiosité pour les hommes et les femmes qui se cachent derrière les œuvres qui me plaisent.

Ce sont les films avec Romy Schneider qui vous ont attirée vers Sissi ?

Non, pas particulièrement. Je les avais vus mais ils ne m’avaient pas intéressée plus que cela. C’est par le biais d’un documentaire que j’ai vraiment découvert le personnage, la femme qu’elle était. Tout le monde la voit comme une princesse de contes de fées, alors que, si elle était d’extraction noble, elle n’était même pas princesse. Son père lui a donné une éducation très libre. Elle a épousé l’empereur François-Joseph à l’âge de seize ans, mais elle n’aimait pas la cour. L’Empire austro-hongrois était très fermé, très conservateur. Elle était beaucoup plus moderne que son entourage, elle avait la conscience d’évoluer dans un monde qui était appelé à disparaître assez rapidement. En tant que femme, elle n’avait pas de pouvoir, mais sa beauté lui conférait une aura et une certaine forme d’influence. Aussi a-t-elle beaucoup travaillé son image et elle a réussi à s’imposer comme une femme libre, maîtresse de ses choix. C’est ce qui m’intéresse, ce que j’aimerais arriver à raconter : le combat d’une femme contre sa condition et pour avoir le droit de s’exprimer comme femme…

Vous avez une grande empathie pour elle…

Oui, c’est indispensable pour raconter la vie de quelqu’un, non ? Bien sûr, je ne pense pas qu’elle a toujours eu raison et qu’elle n’a fait que des choses bonnes…

Cette fois, votre récit embrassera la vie entière de votre héroïne ?

Depuis le moment où elle va se marier jusqu’à sa mort, assassinée par un Italien qui voulait seulement se faire un nom... Je travaille de façon assez classique, avec une division en trois actes. J’ai réécrit le scénario plein de fois, mais maintenant j’ai établi un séquencier précis et je suis en train de faire le storyboard complet. J’en suis à peu près à la moitié. Pour l’exécution des planches proprement dites, je suis, en général, plutôt rapide. Je prévois environ cent cinquante pages, en bichromie.

Vous avez déjà un éditeur ?

Oui, j’ai signé avec Steinkis, ce qui implique une difficulté supplémentaire : je dois écrire mes textes en français. Je n’ai pas encore d’éditeur italien pour ce projet.

Comment êtes-vous entrée en contact avec Steinkis ?

C’est un de leurs éditeurs, Emmanuel Proust, qui a vu mon travail sur le site de la Maison des auteurs et qui m’a contactée.

Vous me disiez tout à l’heure, hors micro, que votre dessin avait évolué depuis dix mois que vous êtes à la Maison des auteurs, notamment sous l’influence des rencontres que vous avez faites ici. Dans quel sens évolue-t-il ?

Jusqu’à présent je travaillais dans un registre très réaliste et j’essaie maintenant de styliser un peu plus, d’être plus libre. Pour le moment, j’y arrive plus facilement dans le cadre de mon travail d’illustratrice. Je dois encore améliorer mon encrage, parce que je trouve difficile de conserver, quand je manie le pinceau, la spontanéité que je peux avoir dans mes crayonnés. Et puis, quand on traite un sujet historique, il faut faire attention au risque de se laisser envahir par des décors trop présents, qui alourdissent la page. Je vais redessiner toutes les pages de Sissi que j’avais déjà réalisées il y a quelque temps.

Vos originaux sont de format assez petit, proche d’un A4…

Oui. La raison principale est que je voyage beaucoup, et que je veux être libre de transporter mes affaires s’en m’encombrer de grands cartons à dessin. Il y a aussi le fait que mes albums sont prévus pour paraître dans des formats réduits [environ 17 x 24 cm], et je craindrais de mal contrôler la réduction de mes planches si elles étaient trop grandes. Le format réduit m’aide à aller à l’essentiel.

Quels sont les auteurs de bande dessinée qui vous ont influencée ?

En premier lieu, je citerai Manuele Fior, que j’apprécie énormément. J’ai eu l’occasion de participer à un workshop qu’il animait, et c’était vraiment bien. Il y a beaucoup d’autres dessinateurs que je pourrais mentionner, naturellement. Cyril Pedrosa m’a beaucoup plu, surtout son album Trois ombres. Il m’avait aidée à me dégager de l’influence des mangas et à chercher une voie plus personnelle, plus intérieure.

Vous lisiez des shôjo mangas ?

J’en lisais quelques-uns, mais j’aimais davantage les shônen. Mon manga préféré était Berserk, de Kentaro Miura, de la dark fantasy située dans un univers médiéval fantastique, une histoire de guerriers [3]…

Avant de venir à Angoulême en résidence, étiez-vous déjà venue au festival ?

Oui. Comme beaucoup de dessinateurs italiens, je viens chaque année. En ce qui me concerne, depuis 2008. Je montrais mon travail aux éditeurs. Au fil des années, je les ai vus de plus en plus intéressés. Mais je pense que je n’étais pas prête.

En plus de Sissi, vous avez, je crois, un autre projet en route. Un polar…

Oui, une histoire qui s’intitule Nacna, et qui m’a été proposée par un jeune scénariste (lui-même dessinateur), Lorenzo Palloni. On le connaît en France pour son album The Corner, avec Andrea Settimo, paru chez Sarbacane en 2014. J’avais commencé à dessiner quelques planches, mais nous n’avons pas trouvé d’éditeur. C’est un projet qui devra être repensé. Je pense toujours qu’il a du potentiel. L’histoire est située dans les années cinquante. Les personnages principaux sont les enfants d’une famille de la haute bourgeoisie italienne, quatre petites filles, qui se retrouvent, à la suite de la découverte d’une tombe étrusque, entre les griffes d’un impitoyable archéologue… J’y reviendrai quand j’en aurai terminé avec Sissi. Lorenzo sera lui aussi en résidence ici à partir de mars.

Le polar est un genre qui vous plaît, en général ?

Beaucoup. Parce qu’il est ancré dans un contexte réaliste. En général, je préfère écrire mes propres histoires, mais j’ai été séduite par le récit que m’a apporté Lorenzo.

Vous semblez, jusqu’ici, réserver la couleur à votre travail d’illustratrice…

Oui, mes illustrations sont souvent très colorées, alors que mes BD sont en noir et blanc. J’ai sans doute encore un peu peur de me lancer dans une bande dessinée en couleur, mais j’y viendrai certainement.

Quels sont vos clients, pour les travaux d’illustration ?

J’ai beaucoup travaillé à partir de commandes émanant d’entreprises installées autour du port de Gênes, par exemple pour leurs sites internet. Je devrais travailler davantage pour la presse, mais je n’ai pas encore vraiment cherché à me faire connaître de ce côté, et je n’ai pas d’agent. Et puis la bande dessinée me prend tout mon temps…

Vous participez également à un collectif qui fait de l’autoédition, sous le label Amenita Comics…

Oui. Je n’ai pas créé Amenita moi-même, c’est Lucia Biagi qui en est à l’origine. Lucia a publié en France, un album chez Ça et là intitulé Point de fuite. Nous nous sommes connues à Angoulême, quand elle a pris un stand. À partir de là nous avons commencé à travailler ensemble. Amenita publie chaque année une petite anthologie thématique. En 2015, ce fut School Days, 32 pages sur les ados et l’école. II y a trois histoires, dessinées par Eleonora Antonioni, Lucia et moi. Et nous l’avons publiée en trois versions : français, italien et anglais (les livres précédents étaient en anglais sous-titrés). Nous n’avons pas encore décidé du thème du prochain recueil.

Qu’est-ce qui vous plaît dans l’autoédition ?

La liberté de faire ce que l’on veut, la possibilité d’expérimenter. Jusqu’à présent, je me suis sentie plus à l’aise dans les récits longs que dans les formes courtes. Avec Amenita, je peux m’y essayer sans subir trop de contraintes.

Votre histoire dans School Days est dessinée au stylo bille, avec de fines hachures, et le texte est placé sous l’image…

Oui, c’est une histoire très poétique, alors je préférais que le texte n’empiète pas sur les images.

Pour terminer cet entretien, pouvez-vous me donner votre sentiment sur le marché de la bande dessinée en Italie aujourd’hui… ?

Depuis quelques années, nous connaissons une évolution assez favorable. Il y a de plus en plus de public, et des maisons d’édition qui travaillent bien. Bao, qui n’existe que depuis 2009, est aujourd’hui la plus grande ; elle publie les meilleurs auteurs italiens et internationaux. Ses livres sont très beaux. Il y a aussi des éditeurs plus alternatifs. Malheureusement, les auteurs sont toujours très peu payés. C’est la raison pour laquelle beaucoup se tournent vers la France. L’avance que je peux obtenir de Steinkis n’est pas énorme, mais elle est deux fois plus élevée que ce que je pourrais obtenir en Italie.

Vous pensez que le jour viendra où vous vivrez correctement de votre travail de dessinatrice ?

Je l’espère. Entre la bande dessinée et l’illustration, j’ai espoir de pouvoir vivre de mon travail. Je ferai le point dans quatre ou cinq ans.

Propos recueillis par Thierry Groensteen à la Maison des Auteurs le 20 janvier 2016.