Claude Lapointe et l'atelier d'illustration des Hautes écoles des Arts du Rhin

[janvier 2025]

Claude Lapointe, né en 1938 nous a quitté en octobre 2024. Neuvième art, suite à son décès publie cet entretien inédit, précédé d'une courte biographie. Son influence sur le monde de l'illustration et de la bande dessinée est indéniable, tant en France qu’internationalement, et ceci pour plusieurs raisons. Illustrateur prolifique, il a notamment œuvré dans le domaine du livre jeunesse. Parmi une centaine de titres, il a notamment illustré Les Contes de la rue Broca de Pierre Gripari, La Guerre des boutons de Louis Pergaud, L'Appel de la forêt de Jack London, Sa Majesté des mouches de William Golding. Quelques centaines de planches de bandes dessinées et des illustrations diverses complètent cette œuvre pléthorique. Mais c'est son activité de professeur à l'Atelier d'Illustration à l'École des Arts Décoratifs de Strasbourg (EADS), atelier dont il est à l’initiative, qui en fait un acteur majeur du dessin narratif des cinquante dernières années.

Autoportrait de Claude Lapointe, 1989

Depuis ses débuts d’illustrateur en 1971, jusqu’à sa retraite de professeur aux Arts Décoratifs de Strasbourg en 2005, Claude Lapointe a plutôt été un créateur discret. Il s'est surtout mis au service des autres tout au long de sa carrière. En tant qu'illustrateur il a axé son travail sur une lecture facilitée des auteurs qu'il illustre, en tant que créateur de bande dessinée, un secteur où il a essentiellement travaillé pour des périodiques, il donne de l'ampleur et de la vie aux journaux auxquels il a collaboré : Phosphore aurait été un journal bien différent sans la présence du personnage de Trébor entre 1981 et 2000. Graphiquement son style ne se rapproche ni de la ligne claire d'Hergé, ni de celle de Franquin, alors qu'il est pourtant d'un grand classicisme dans la forme (proche plutôt de Rabier ou de Giffey) : un cerné noir, et des hachures pour rendre les volumes et les lumières. Ce qui le distingue c'est sa recherche de la lisibilité. Il faut que le lecteur comprenne l'image sans hésitation et instantanément.

En tant que professeur, il a transmis à près de 600 élèves (tels Joseph Béhé, Blutch, Virginie Broquet, Catel Muller, Patrick Deubelbeiss, Pierre Duba, Laurent Hirn, Camille Jourdy, Etienne Jung, Lisa Mandel, Fred Pontarolo, Anouk Ricard, Eve Tharlet, Vincent Wagner, Stéphane Perger, Marjane Satrapi, Pierre Wach) cet amour de la lisibilité, la faculté d’analyse et les techniques de narration qu'il s'est attaché à décrypter tout au long de sa carrière, et qu'il a continué de travailler jusqu'à la fin. C'est en grande partie grâce à lui que l'École des Arts Décoratifs de Strasbourg bénéficie d’un prestige international. Et même si elle a changé de nom et de statuts en cours de route pour devenir la Haute école des arts du Rhin (HEAR), l'atelier d'Illustration en demeure l'un des emblèmes majeurs. Cet atelier a résisté à tous les changements, administratifs et conceptuels qu'ont connus les écoles d'Art françaises depuis cinquante ans; il a bien entendu évolué et pris en compte les changements de la société et de l'économie, mais les bases didactiques établies par Claude Lapointe y sont toujours dispensées par les professeurs actuels.

Le bâtiment principal des Art Décoratifs de Strasbourg (HEAR) © Ralph Hammann

L'EADS est créée en 1878, alors que l'Alsace était allemande. Elle est presque dès le départ structurée en ateliers qui doivent professionnaliser les élèves. Lorsqu'elle devient française après 1918, les Beaux-Arts reprennent leurs droits et l'école va désormais osciller entre enseignements artistiques et formations artisanales. En 1972, Claude Lapointe propose la création d’un atelier supplémentaire : celui d’illustration. Seul professeur au début, il s’adjoint Michel Tarride, puis Joseph Griesmar et Christian Heinrich. Griesmar, auteur de bande dessinée, y est chargé de cours dès 1997 et professeur depuis 2011. Il est notamment auteur ou co-auteur de Péché mortel, Double Je, Le Décalogue et surtout Et l'Homme créa les Dieu.

Stanislas Martin, alias Finzo, y enseigne en 1998. À partir de 2006 Guillaume Dégé et Finzo sont coresponsables à plein temps de l’atelier qui continue de former des jeunes auteurs et créateurs, dont certains acquièrent rapidement une importante reconnaissance, tels Simon Roussin, Benjamin Adam, Marion Fayolle, Mathias Piccard, Émilie Gleason, Sophie Guerrive mais aussi les responsables des éditions 2024 ou des éditions Biscoto.

Couverture du livre Portraits d'enseignants, d'enseignés et d'autres, Gallimard © 1981

Entretien

Quelle a été votre carrière d'illustrateur avant 1972 ?

Le dessin a toujours été pour moi — timide et quasiment muet — un lien avec les autres. Intéressé par le dessin d’humour, par l’image séquentielle, cela me semblait naturel de proposer un dessin dès qu'on me le demandait. En 1965 je suis étudiant aux Arts Déco. Trois mois avant le diplôme on me propose le poste de chef de studio, directeur artistique, illustrateur, graphiste dans une petite agence de publicité à Metz, l'ODEP. Je saute sur l'occasion et commence comme homme à tout faire en publicité. Ma formation «école» est celle de deux écoles d’art, Nancy et Strasbourg. Une formation Beaux Art classique. Je n’arrivais pas à y trouver une réponse à mes préoccupations. J’ai donc quitté cette formation à la première sollicitation extérieure. En 1967 je réussis le concours de prof de dessin de la lettre aux Arts Déco de Strasbourg et reviens donc dans cette école.

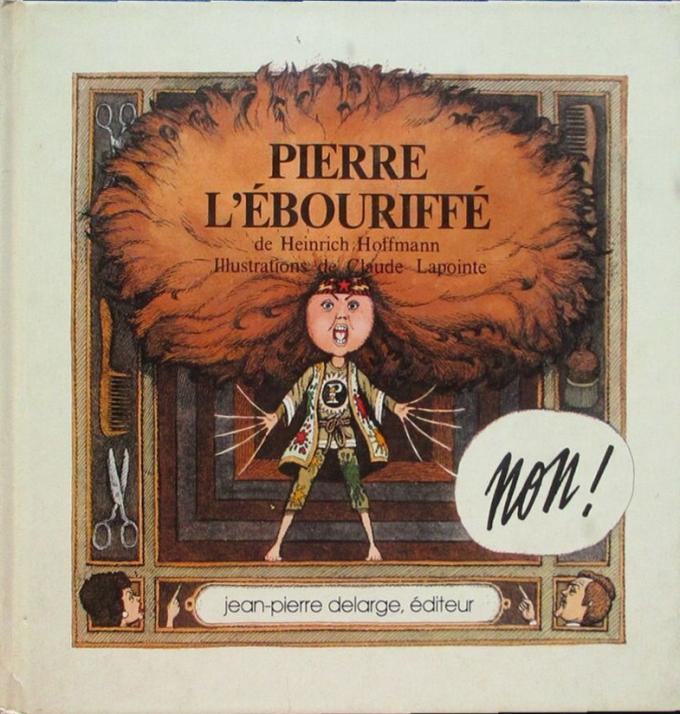

J'envoyais au tout début des années soixante-dix des courriers très naïfs aux éditeurs pour proposer mes illustrations. C'est Nathan qui réagit le plus vite. Et sans aucune expérience, j'illustre leur Encyclopédie du Droit dans un style que je n'ai jamais repris ensuite. Mais en 1971 je rencontre Harlin Quist et François Vidal. Je réalise Pierre l'ébouriffé, que j'ai l'habitude de présenter comme mon premier travail d'illustrateur professionnel. À l'époque travailler pour Harlin Quist est LA référence.

Illustrations de la version française du livre Pierre l'Ebouriffé de Heinrich Hoffmann, éditions Jean-Pierre Delarge © 1980

Comment vous est venu, à vous et Pierre Kuentz, cette idée de double atelier consacré à l'illustration ? Vous scindiez entre illustration qui raconte et illustration qui explique, cela me paraît très pertinent, mais comment cela vous est-il venu, et quel parcours vous a mené tous deux à cela ?

Pierre Kuentz est arrivé comme prof aux Arts Déco avec la qualification d'illustrateur médical. Il a fait ses études aux États-Unis et a enseigné l'anatomie à la faculté de médecine de Strasbourg. J'étais très intéressé par son parcours, ses convictions quant au langage texte/image… Entre 1967 et 1971, Pierre et moi, ainsi que le peintre Camille Claus, professeur lui aussi aux EADS, nous avions notre déjeuner-débat. Nous décortiquions le langage de l'image.

J'étais extraordinairement bien placé, entre ces deux têtes pensantes : d'un côté la rigueur scientifique (illustration médicale) et de l'autre la perpétuelle recherche de la vérité dans les méandres de la création, l'expression libre, aux formes changeantes. Nous étions trois, à la recherche de l'enseignement de langages qui correspondaient à chacun d'entre nous. À l'époque on ne parlait pas d’illustration à l'école. Rien n’y faisait référence.

Une expo d’originaux et de livres de Harlin Quist, à Strasbourg, fut un déclencheur. Je trouvais l’illustration intéressante, riche, avec un puissant pouvoir narratif. Pourtant, elle n’intéressait pas grand monde à l’école. La liberté de créer, de se lancer un défi, devint possible, après Mai 1968. L’illustration, vue sous l’angle d’un langage fort, profond, naissait à Strasbourg, dans la discrétion la plus grande. Une barrière tombe quand je n’associe plus l’illustration à l’enfance, et que je mets en place l’étude d’une langue mixte texte/image. Je ne cloisonne pas l’album illustré, le dessin de presse, le dessin d’humour, la bande dessinée ou les jeux à base de dessins. Ces domaines étaient bien séparés en édition et le sont encore, mais s’ouvrent. Gallimard, Grasset font de la BD ! Du coup mon enseignement convenait très bien pour des approches, des formes différentes mais toujours avec un même objectif : bien raconter. À cette époque j'ai la conviction que l'enseignement de la communication visuelle manque aux écoles d’art ; à l’école aussi, de la maternelle aux universités. La maîtrise de ce langage mixte fait naître des auteurs, des scénaristes, de formidables créateurs. Il faut bien se rendre compte d'une chose : ce que fait un dessinateur de BD, un illustrateur, c'est presque tout le générique d'un film ! Casting avec la création des personnages, costumes, décors, éclairage, cadrage, création d'espaces, d'objets, etc.

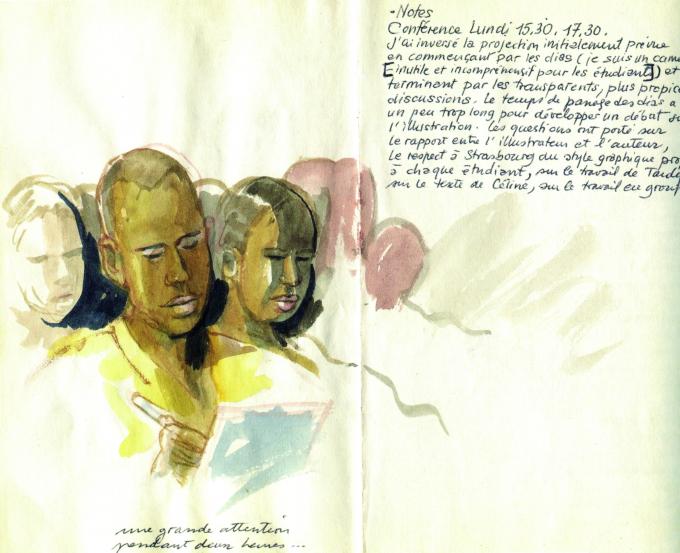

Extrait d'un carnet de croquis de Claude Lapointe, 2000

J'ai également la conviction que l'école doit donner les bases complexes de ce langage mixte. Je me suis donc attelé à préciser ce langage et à le transmettre. Donner aux étudiants ce qu'ils ne pouvaient pas découvrir seuls dans leur atelier, avant des années et des années de pratique. Et puis, installer le personnage clé : le lecteur. Celui auquel on s'adresse, à qui on raconte quelque chose, à qui on transmet des idées, à qui on donne des explications. Pas un esthète du graphisme qui juge essentiellement l'originalité du trait, de la représentation, mais quelqu'un qui apprécie au contraire un dessin simple, pour une lecture limpide du sujet.

Pouvez-vous détailler dans quel contexte l'Atelier d'Illustration est créé ? Vos rapports avec le directeur de l'époque, François Cacheux, et le ressenti de ce dernier par rapport à l'illustration et la BD ?

En 1967, il n’y a pas d’atelier d’illustration. Cette branche des arts graphiques n’est mentionnée nulle part. Pas plus en 1962 quand j’y étais étudiant. Cacheux, n’en fait pas mention quand nous lui présentons notre projet en 1971. Il accepte, conscient de répondre à une demande bien dans l'esprit de l'après 68, et d’apporter une coloration spécifique et originale à l’école, bien que l’illustration soit assez peu appréciée dans le milieu de l’art. Elle y est considérée comme un sous-produit de la peinture, de la gravure, des arts graphiques, en plus, elle est liée aux albums pour enfants. Donc ne peut être de l’Art.... Je rajoute que Cacheux lui-même n'avait pas une idée très haute de l'illustration. Dessinant très bien (mais surtout d'observation : nus, portraits, paysages…), il se sentait tout à fait capable d'illustrer un texte !… L'illustration était pour lui un mode mineur. Ensuite, quand l'atelier a été discuté, fragilisé par le Ministère, là, il a pris fait et cause en notre faveur avec un plaisir non dissimulé : contrer Paris et le Ministère de la Culture.

Une case de La Grande désillusion de Germain Boudichon, récit en 5 planches dans Pilote Mensuel n° 25 de juin 1976 signée Clap, signature de Claude Lapointe

Comment voyez-vous l'illustration au sein des arts plastiques en général ?

Si l’illustration est un art à part entière, elle n'est pas un art plastique contemporain. C'est un art du monde de la communication dont l'excellence vient de sa capacité à bien transmettre des récits, des idées, des informations… Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas en marge des dessinateurs proches, sensibles, aux arts plastiques. Comme les poètes par rapport aux romanciers. Mais il n'y a pas que les arts plastiques qui ont des plages communes avec l'illustration. Le cinéma aussi, dont la plage commune est le dessin animé. Le théâtre, dont la plage commune est kamishibai. Entre la sculpture, le volume et l'illustration il y a l'image en 3D, réelle ou de synthèse. Mais l'illustration n'a pas besoin de ces arts voisins pour être un art véritable qui peut mener les pratiquants au plus haut niveau de la création.

La récupération de l'illustration, et de la BD, par l'art contemporain est cependant tout ce qu'il y a de plus normal : cet art descendant des Beaux Arts, se nourrit de toutes les expressions. Mais ce n'est pas parce qu'une case extraite d'une BD est exposée en galerie, que la BD devient un art plastique contemporain, dans le sens qu'on lui donne aujourd'hui. J'applaudis à deux mains l'avènement du roman graphique, qui démontre la force narrative du langage texte/image. Très tôt j’ai demandé aux étudiants de réfléchir à des supports narratifs pour adultes. Il y eut quelques propositions intéressantes (comme La Parenthèse d'Élodie Durand), mais les éditeurs n’ont pas réagi tout de suite, se contentant de trouver l'idée intéressante…

Illustration pour Je Bouquine, « La Mare au Diable », 1991

Vous parlez d'autres enseignements dans des écoles européennes, étaient-ils reconnus, spécifiques à l'illustration ?

Dans quelques écoles européennes, des ateliers sont créés par des illustrateurs reconnus, comme Rudiger Stoye à Hambourg dans les années 70, Quentin Blake en Angleterre de 1978 à 1986, Wolf Erlbruch à Düsseldorf (de 1990 à 1997), David Macaulay aux États-Unis… Ces auteurs, créateurs, artistes, je les ai rencontrés, je me suis enrichi de leurs différentes approches de l’image. Mais je n'ai pas connaissance de tels ateliers avant 1970. Pour être en contact avec le monde professionnel, je sautais sur toutes les occasions de travailler avec l'extérieur de l'école, avec des entreprises, des institutions, des éditeurs, des journaux, d'autres écoles (comme Saint-Luc en Belgique…).

Les étudiants ont donc, petit à petit, vu se préciser la nature du statut d’illustrateur, en même temps que moi, d’ailleurs. Une des forces de l’atelier a été de donner une justification professionnelle, un objectif d’avenir aux petits grigris, aux petits mickeys des marges des cahiers. J'ai aussi rapidement ouvert les étudiants au dessin animé (voir les réussites des étudiants au Festival d'Annecy).

Illustration pour Je Bouquine, « François Le Champi », page 78, 1992

Vous insistez sur de l'importance de mai 1968…

Avec le recul, je peux affirmer que la création de l’atelier d’illustration n’a pu se faire qu'entre mai 68 et le début des années 70. Avant 1968, l’illustration, n’étant pas considérée comme un art sérieux, il est impossible d’imaginer l’ouverture d’un tel atelier avec la nomination d’un enseignant à temps plein. Après 1972, la position du Ministère contre les ateliers étant de plus en plus marquée, une ouverture d’atelier, l’euphorie libertaire étant passée, n’est plus envisageable. Période contrastée. De la peur de voir le pays basculer dans le chaos et la prise du pouvoir par des intrigants. Des mois de n'importe quoi… L'école pilotée par un Conseil pédagogique composé de profs et d'étudiants : quelques décisions importantes qui ont rafraîchi l'école mais aussi trop de réunions, de discussions, de contradictions, de n'importe quoi… et la naissance de l'Atelier d'illustration.

Quelle était pour vous la chose la plus importante à faire passer à vos élèves ?

Je me souviens de discussions sur le contenu de la pédagogie appliquée. Christian Voltz, alors étudiant, défendait l’idée de faire du temps de l'école, un temps de liberté d'approches, à travers la richesse de propositions de l'école. Faire des expériences pour profiter des quelques années d'école, avant de s'enfermer dans un métier d'illustrateur professionnel. C'était une idée évidemment très intéressante à laquelle, pourtant, j'opposais la mienne (et celle de Pierre Kuentz). Persuadé d'avoir des choses importantes à transmettre, qu'un étudiant dans son atelier n'aurait pas les moyens, ni le temps de découvrir avant des années, j'optais pour l'enseignement de ce savoir, à travers des exercices pour l'essentiel.

C'est amusant ces exercices : au début les étudiants les suivaient sans problème. Puis certains, ayant fait une prépa dans des écoles cotées à Paris, se cabraient en entendant parler d'exercices. Ils essayaient de me dire qu'ils étaient au-dessus de cela ! Mais je suis têtu. Les exercices continuèrent… En réalité les exercices étaient assez difficiles. Mais ils gardaient un caractère ludique. Ils étaient conçus de façon à ce que la sanction de leur qualité ne soit pas celle du prof, de l'enseignant qui a donné le sujet, mais des lecteurs, qui avaient le dernier mot.

Exemple d'exercice : Un bar. Beaucoup de monde. C'est l'instant où la télé annonce l'élection du candidat X, qui provoque une dizaine de commentaires différents. L’objectif : dessiner le bar et scénariser les dix réactions. Charge aux lecteurs de retrouver qui dit telle ou telle phrase. Ainsi le lecteur devient celui qui valide, ou non, la qualité narrative. Autre exercice : Dessinez en trois images la scène où un personnage enfile son manteau et s'aperçoit que l'un de ses boutons a été arraché. Cet exercice a fait gagner une année à Blutch ! Blutch, pourtant pas très enthousiaste par les exercices, me donne sa solution : une planche d'un tel niveau, dessin et idée, que je me suis dit que cet étudiant n'avait plus grand-chose à faire en atelier. Je lui ai proposé de sauter une année, de passer en dernière année immédiatement. Ce qu'il a fait !

Mitzi et Poko dans le journal bilingue Filou, n°6

On a souvent entendu dire dans les années quatre-vingt que les élèves qui sortaient de votre atelier avaient tous un style graphique similaire au vôtre. Je crois que c'est entièrement faux, mais votre apprentissage leur donnait tout de même une cohérence narrative.

Oui, des gens bien intentionnés m'ont dit à une époque que les étudiants usaient d'un style proche du mien. Cela me faisait hurler de rage (intérieurement) car ce n'était, mais alors pas du tout, mon objectif. Je crois bien n'avoir jamais montré en atelier mon dossier d'illustration. Je ne suis pas du tout pour la pédagogie par l'exemple. Cependant les étudiants, qu'on aurait pu regrouper par leur style simple, efficace, narratif, ne cherchant pas les effets graphiques, les beaux dessins, pouvaient tout à fait se retrouver dans une même famille graphique. Et j'admets volontiers faire partie de cette famille. J'ai pu noter assez souvent les influences de l'un ou l'autre sur une partie de ses camarades… Rien de plus normal. Dans la production récente et ancienne, je suis ravi de voir que beaucoup d'ex-étudiants de l'Atelier ne sont pas tombés dans le piège de la belle image, au détriment de la narration. Surtout en BD et dans les romans graphiques.

Planche 21 de « La Jacquerie », Okapi n°281, août 1983.

Quel est votre rapport, en tant que créateur, à la bande dessinée ?

Les maîtres du langage texte/image pour moi, sont Sempé, Tomi Ungerer. Et puis mes amis de l’écurie Quist. Nicole Claveloux, Délessert, Guy Billout, Philippe Corantin, Henri Galeron, Alan E. Cober et tellement d’autres...

Dans les années soixante-dix je suis contacté par Jean-Pierre Dionnet qui monte un magazine de BD, Snark, pour Nathan. Nathan abandonne le projet et Dionnet reprend quelques planches de Snark pour les proposer à Pilote. Cela marche pour moi et je fais une dizaine de sketches d'une page pour ce magazine. J'ai trouvé là un excellent contact avec la rédaction. Malheureusement trop de travail avec l'atelier, beaucoup de commandes d'illustrations, des interventions et des conférences un peu partout en Europe et au-delà… me font arrêter cette collaboration avec Pilote..

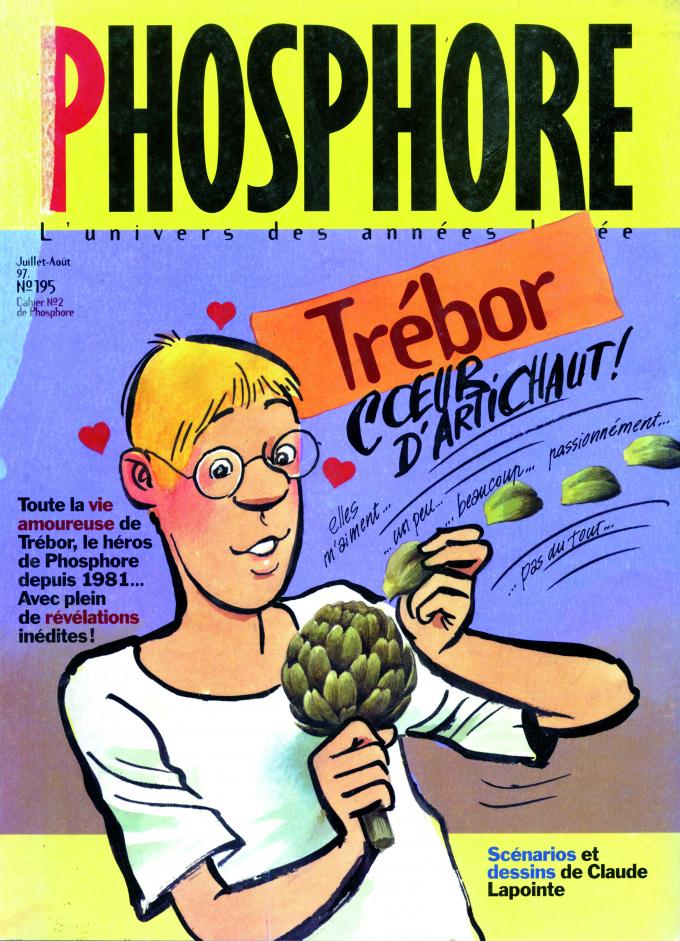

Et puis je crée le personnage de Trébor pour Phosphore (Bayard Presse) et je réalise des sketches d'une page pendant une vingtaine d'années, plus de deux cents au total. J'avais trop d'occupations pour en tirer des albums… enfin juste une compilation de 52 pages sous le titre Trébor cœur d'artichaut en 1997. Je réalise aussi près de 80 pages de BD dans Okapi et Je Bouquine. La Jacquerie, en 1982/1983. Tumbleweed, en 1991. La Petite Fadette de George Sand, en 1984. La Mare au diable, 15 planches en 1991. François le Champi de George Sand, en 1998.

Merci Claude, pour toutes ces réponses.

Numéro spécial de la revue Phosphore, consacrée à Trébor, le héros de Claude Lapointe, et une case extraite de de ce numéro 195 de juillet 1997.

Nous étions nombreux à attendre la prochaine création de Claude, Râh, un roman graphique dont il avait scénarisé plus de 150 pages et dont le découpage, de ce que j'en ai vu, était vraiment prometteur. Hélas Claude Lapointe a quitté ce monde le 7 octobre 2024. Mais qui sait, peut-être un de ses anciens élèves relèvera le défi pour finaliser son dernier opus ?

Entretien réalisé entre février et juin 2019