à chaque coloriste, sa palette. entretien avec claude guth

[décembre 2022]

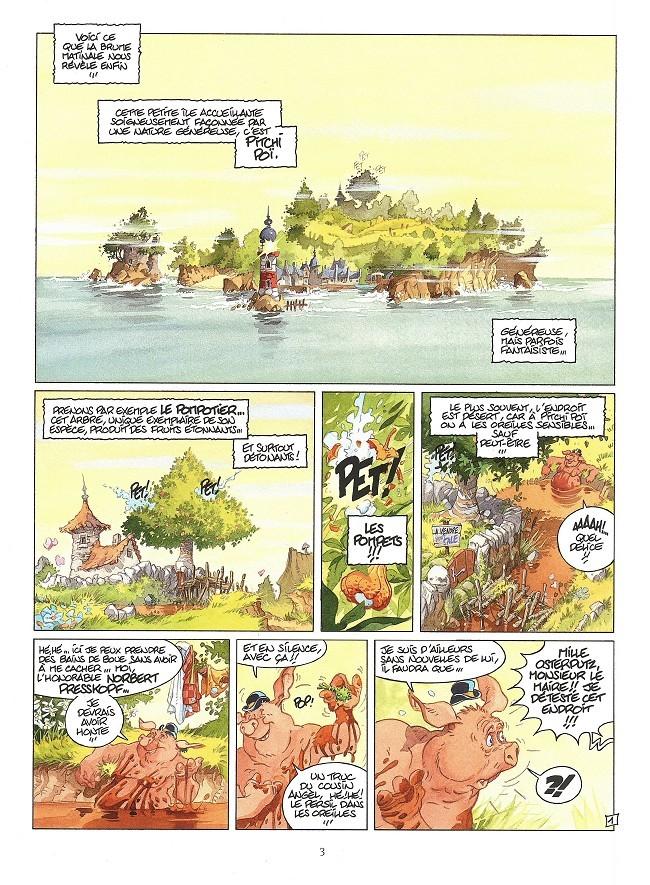

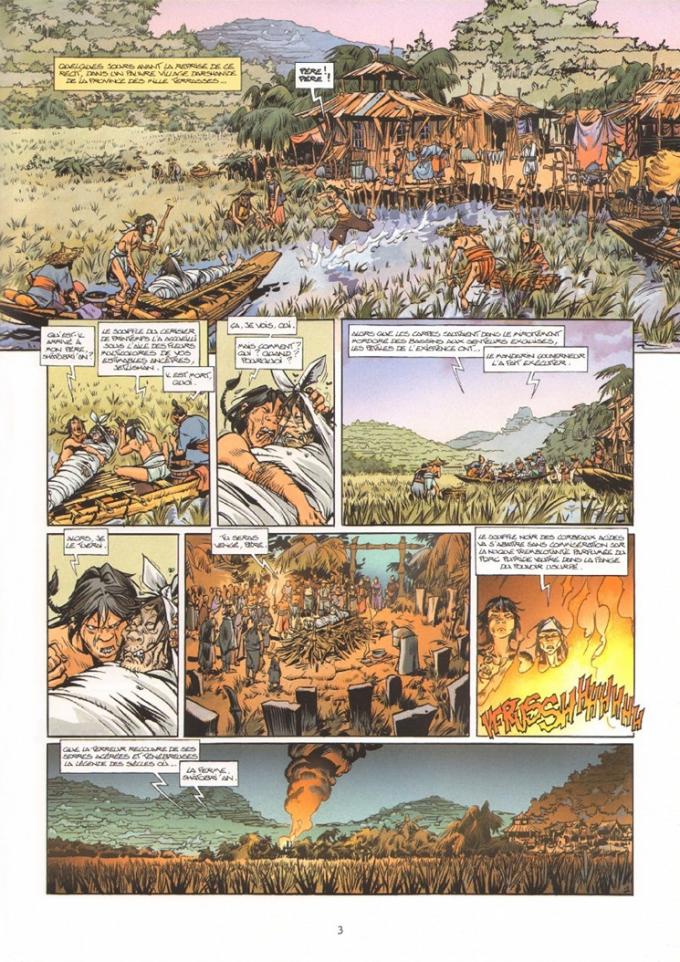

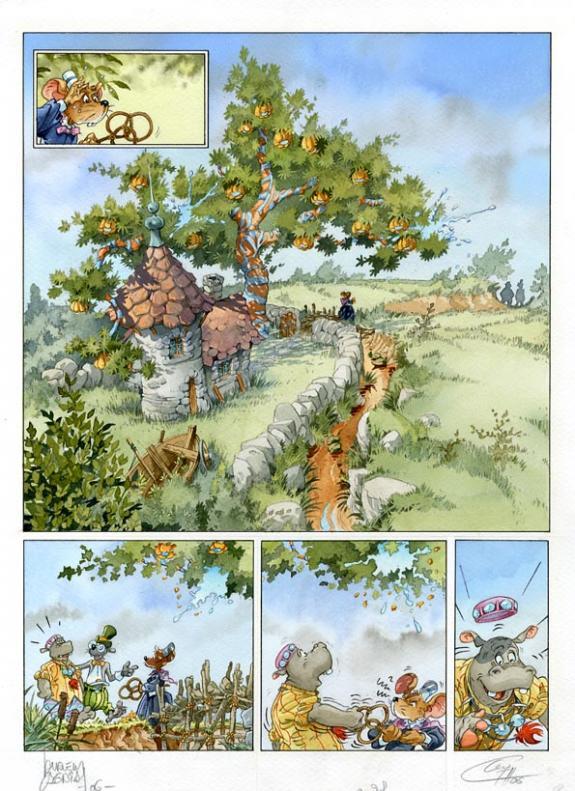

Passionné de dessin depuis toujours, Claude Guth participe à l’association strasbourgeoise Objectif Bulles (dont sont également issus Roger Seiter et Johannes Roussel), en parallèle de son métier dans les assurances. La passion étant trop forte, il reprend des études d’illustration aux Arts décoratifs de Strasbourg dans les années quatre-vingt, avec comme professeur principal Claude Lapointe. Sa nouvelle carrière démarre en 1994 avec l’album Simplicissimus, publié aux éditions Glénat, sur un scénario de Roger Seiter. Il assiste Frédéric Pillot au dessin en réalisant l’ensemble des décors de l’album. Par la suite Luc Brunschwig lui propose de travailler sur ses albums, aux éditions Delcourt. Il réalise ainsi les couleurs des séries Vauriens, L’Esprit de Warren et en partie Le Pouvoir des Innocents. Aux Humanoïdes Associés, il met en couleur les premiers tomes de Chinaman de Serge LeTendre et TaDuc. Sa rencontre avec Christophe Arleston, mais aussi Jean-Louis Mourier, est déterminante. Claude démarre alors la mise en couleur des séries phares d’Arleston que sont Lanfeust de Troy, Lanfeust des Étoiles, Trolls de Troy, Les Naufragés d’Ythaq, Sangre et enfin Dantrakon. En parallèle il réalise Pitchi Poï aux éditions Delcourt avec Laurent Cagniat, un triptyque animalier destiné à la jeunesse. Grâce notamment à la fidélité d’Arleston pour son travail, Claude Guth est devenu un coloriste confirmé. Il fait partie des quelques coloristes à avoir une formation très complète d’illustrateur. Exigent et méticuleux, Claude Guth essaye de ne jamais oublier les grands principes de narration enseignés par Claude Lapointe.

As-tu une idée du nombre d’albums que tu as mis en couleur en 30 ans ?

Environ 80. Ce n’est pas beaucoup par rapport à d’autres collègues plus productifs. En fait je suis assez lent, les meilleures années j’ai dû faire quatre albums. Actuellement je fais deux albums dans l’année, il faut dire aussi qu’Arleston produit actuellement des scénarios pour 50/60 pages.

Quel est ton statut en tant que coloriste ? Qu’en est-il des droits d’auteur ?

Effectivement je touche des droits, j’ai plutôt tendance à parler de « droits d’auteur couleurs ». D’ailleurs je signe un contrat en ce sens, avec les mêmes clauses et conditions que le dessinateur et le scénariste. Il n’y a aucune raison de penser que la couleur n’apporte pas quelque chose dans le succès d’un album. Des coloristes touchant une somme forfaitaire à la page ont un statut flou que je ne trouve pas normal. Certains éditeurs l’ont bien compris et Delcourt, par exemple, donne un statut d’auteur aux coloristes et les droits qui vont avec. Il existe un petit débat d’ailleurs sur le fait que les coloristes devraient figurer ou non sur la couverture. Pour ma part je n’ai jamais fait cette demande, cela te donne un statut que tu n’as pas forcément. La couleur accompagne le récit mais n’est pas à l’origine de l’histoire.

Quel est l’apport essentiel de la couleur selon toi ?

La bande dessinée c’est avant tout une narration, on raconte quelque chose et le scénariste et le dessinateur ont la plus grande part de responsabilité là-dedans. Mais selon moi la couleur a un rôle narratif également. Je m’attache avec mon travail à être aussi lisible et efficace que possible pour que le lecteur ait le meilleur confort de lecture et de compréhension. Ne serait-ce que par le choix des éclairages, les couleurs sont là pour mettre en valeur les éléments essentiels du récit, de sorte que l’œil du lecteur se concentre dessus. Le reste est une vision périphérique de lecture presque subjective qui indique un environnement, une ambiance et qui n’est pas aussi importante pour la compréhension de l’histoire. Claude Lapointe, mon professeur de l’atelier d’illustration aux Arts Décoratifs de Strasbourg, attachait une énorme importance à la lisibilité de l’image. Même si je ne fais pas dans mon métier un travail d’illustration, la couleur est une aide précieuse pour cette lisibilité.

Que penses-tu des mises en couleurs d’albums prévus en noir et blanc ? Je pense à Tintin au pays des Soviets, Corto Maltese ou à Valentina de Crepax.

La réédition ou la reprise de bandes dessinées patrimoniales, comme Gaston Lagaffe actuellement, est un exercice éditorial délicat. Si un lecteur aime une mise en couleur sur l’emblématique album d’Hergé, Tintin au Pays des Soviets… je n’ai absolument rien contre. Ceux qui voudront le lire en version originale, trouveront facilement des éditions en noir et blanc. À l’époque, quand j’ai vu la sortie de cet album, mon impression était que j’avais entre les mains un pur produit marketing. Toute la communication était basée sur la couleur, mais ce n’était pas un travail de coloriste dans le sens où je l’entends, mais plutôt une démarche de graphiste avec une palette terne sans âme et sans recherche d’efficacité narrative. Attention, je ne voudrais pas qu’il y ait un malentendu sur les graphistes, j’ai beaucoup de respect pour cette profession que j’ai d’ailleurs exercée. C’est mon point de vue, le lecteur est libre et fait ce qu’il veut, si la reprise de Gaston par Delaf cartonne, c’est tant mieux.

Et le respect de la volonté de l’auteur ?

Honnêtement je ne savais pas que Franquin s’y était opposé et les procès entre les éditeurs et les ayants droit m’importent peu ! Mais ses albums existent toujours et je pense pour longtemps encore… J’ai été biberonné à Franquin, qui est, pour moi, le plus grand dessinateur de bande dessinée de l’univers et de l’au-delà. À mon avis si on décortique un peu les gags de Gaston, on s’aperçoit assez vite qu’il prend toute sa force avec le dessin terriblement expressif de Franquin. Je ne suis pas sûr qu’un autre dessinateur arrive à ce niveau.

Le passage au travail par ordinateur a-t-il bousculé ta façon de voir ? Sur quels logiciels et quel matériel travailles-tu aujourd’hui ?

Je suis arrivé tardivement à l’ordinateur. Au début des couleurs informatiques, il y avait encore beaucoup de demandes pour un travail à la main, avec ses petites imperfections qui en font le charme, contrairement à ce côté froid de l’informatique, les logiciels n’étant pas encore aussi aboutis qu’aujourd’hui. J’ai donc continué avec beaucoup de plaisir un travail manuel sur bleus, ou en couleurs directes sur Pitchi-Poï. J’ai adoré cette période-là. Cela dit, il est arrivé un moment où j’ai commencé à m’ennuyer un peu, et la difficulté croissante de trouver du bon matériel n’arrangeait rien. J’avais alors une furieuse envie de trouver d’autres sensations.

Il y a environ quinze ans, sans que personne ne m’ait poussé à le faire, je me suis mis à travailler en numérique. Je maîtrisais déjà très bien les logiciels et la transition s’est faite sans problème particulier. Et en réfléchissant bien par rapport au travail à la main, eh bien… c’est la même chose. C’est simplement l’outil qui change, le travail est le même. J’ai trouvé de nouvelles sensations et peut-être aussi une sérénité dans mon travail. Le travail à la main demande une concentration intense et permanente, chaque geste étant irréversible. Alors quand on s’échine à corriger c’est au prix d’une lutte acharnée contre les éléments, on gratte, on découpe, on colle et on rajoute des couches ! En rentrant parfois le soir et je n’avais plus de connexions entre mes neurones. L’ordinateur a un côté reposant car il évite tout ce stress. J’utilise Photoshop sur un écran tactile Wacom Cintiq. Je dessine directement sur l’écran avec un stylet.

Cela fait aussi que mon environnement de travail s’est transformé. Auparavant je me déplaçais dans un atelier, à Strasbourg, avec tout le matériel et les outils, notamment un aérographe que j’utilisais beaucoup. J’avais besoin de cet environnement et la scission entre travail et domicile me plaisait. Au début, avec le numérique j’ai continué de travailler en atelier, mais très vite je me suis rendu compte que je n’en avais plus besoin. La Cintiq, qu’on l’installe chez soi, dehors, ou dans un atelier, l’environnement est le même puisqu’il est la machine elle-même.

Comment se passe la collaboration avec les dessinateurs ?

J’ai toujours préféré travailler avec des auteurs qui me faisaient confiance dès le départ. Quand, par deux ou trois occasions, j’ai travaillé avec des dessinateurs qui avaient une vision assez précise de ce qu’ils voulaient, je n’étais plus libre et cela avait une incidence sur mon travail. Du coup ça ne fonctionnait pas vraiment. De toute façon quand un dessinateur veut faire appel à un coloriste, je pense qu’il doit oublier sa vision des couleurs. Le résultat final ne sera jamais ce qu’il avait en tête, ou alors ce sera au prix d’une lutte acharnée avec son coloriste, avec des tensions qui nuisent à la créativité. Chaque coloriste est différent, chacun a sa façon de travailler et surtout sa palette. Si tu fais appel à un coloriste, il faut adhérer à son style, comme pour un scénariste avec son dessinateur. Cela fait vingt-six ans que je travaille avec Christophe Arleston et Jean-Louis Mourier, on se connaît par cœur, et ils m’ont fait confiance dès le départ et c’est un vrai bonheur. Techniquement, je travaille avec le scénario d’Arleston dont la présentation très classique propose une colonne pour le descriptif des cases et une autre pour les dialogues. Avec ça j’ai tous les éléments pour réaliser mes couleurs. Par la suite, sur les Trolls par exemple, le dessin génial de Jean-Louis m’indique également une orientation dans le choix des couleurs. Cette confiance dure depuis plus de 25 ans et a créé une amitié sincère et durable.

Des souvenirs de projets qui se seraient moins bien passés ?

Il y a eu Sœur Thérèse des Batignolles de Maëster. J’avais commencé à travailler sur son dernier album. Mais suite à son malheureux AVC on a dû stopper notre collaboration. J’avais réalisé une quinzaine de pages et puis ça a traîné probablement par ma faute d’ailleurs, mais je sentais tout de même que Maëster s’attendait à ce que je produise des couleurs plus proches de ce qu’il faisait lui-même, très aquarellées avec le talent qu’on lui connaît. La barre était peut-être placée trop haute pour moi. Il fait peut-être partie de ces dessinateurs qui n’ont pas assez lâché prise. Par la suite la série a été reprise par Julien Solé et c’est une autre coloriste qui a pris le relais. Mais la belle rencontre avec Maëster fait tout de même partie des bons moments de ma carrière.

Mets-tu une échelle de valeur entre différents types de mise en couleur ? Je pense à des mises en couleurs jouant sur les volumes versus, par exemple, une utilisation simple d’aplats.

Il y a des couleurs qui me fascinent, elles sont faites par des auteurs fabuleux. J’en citerais trois : Jean-Pierre Gibrat, Emmanuel Lepage et Juanjo Guarnido. Ce sont des dessinateurs qui pratiquent une mise en couleurs fascinante parce que très narrative avec des éclairages très pointus. Je citerais aussi les illustrateurs que sont Frédéric Pillot ou Loïc Jouannigot. Ce sont des grands auteurs qui m’impressionnent. Je peux aussi apprécier des mises en couleurs très simples comme celles d’Hergé. Ce sont des aplats très efficaces qui accompagnaient magnifiquement son style ligne claire. Pour moi, il n’y a pas d’échelle de valeurs, si la couleur d’un album donne au lecteur un plaisir de lecture, le but est atteint.

Sur Pitchi Poï, tu étais aussi scénariste et co-dessinateur. Cela ne t’a pas manqué de ne pas être plus dans le scénario et le dessin ?

Non, ça ne m’a pas manqué, justement grâce à Pitchi Poï. Il faut tout de même mettre les choses au point. J’ai fait des illustrations, dessiné l’environnement et les décors sur la base d’illustrations que j’avais faites pour m’amuser. Puis j’ai envoyé le tout à Laurent Cagniat qui s’est empressé de rajouter quelques personnages dessus toujours pour le plaisir. C’est parti comme cela. On a ensuite écrit ensemble l’histoire, c’était un vrai bonheur. Sur les albums proprement dits, les grandes illustrations de décors, c’est moi qui les ai réalisées, mais elles sont rares. Le reste est de Laurent mais j’ai réalisé les couleurs directement sur ses originaux ! Une belle collaboration sans doute parce que Laurent dessinait comme je l’aurais souhaité. J’aurais peut-être pu me sentir frustré en tant que dessinateur si je n’avais pas fait ces trois albums. Le fait de les avoir réalisés avec autant de plaisir a fait que j’ai eu ma dose de création en tant qu’auteur.

Et puis j’ai eu l’immense privilège dans ma carrière de travailler avec de grands auteurs, qui de plus vendent bien, avec les revenus qui vont avec. C’est une vision un peu pragmatique, mais cela m’a permis de bien vivre d’un travail que j’adore. J’en profite pour dire que le travail de coloriste n’est pas encore assez reconnu. C’est un vrai travail de création, long, précis, qui participe à la mise en scène. Une grande collègue, Isabelle Merlet, disait : « sans la couleur une BD c’est un peu comme un film sans sa bande originale. » On peut encore lire des chroniques d’album vantant les couleurs sans que le nom du coloriste soit cité, mais j’ai tout de même l’impression que les choses évoluent dans le bon sens. Au Festival International de la Bande Dessiné d’Angoulême on parle volontiers d’un scénario, d’un dessin, très rarement d’une couleur, il serait peut-être temps qu’une belle exposition sur les coloristes soit organisée pour donner une visibilité médiatique à notre profession.

Comment ressens-tu ta fin de carrière ?

Je viens de passer un cap qui me donne envie de profiter d’une vie en bonne santé et je me rends compte de deux choses. D’abord la bande dessinée franco-belge classique est en grande perte de vitesse, les choses évoluent et c’est bien normal. Ensuite les charges sociales explosent, du coup je lève un peu le pied. Je vais continuer à travailler sur la série Trolls de Troy que j’adore autant que leurs auteurs, Christophe et Jean-Louis. Ce sera par passion et par amitié et cela me permettra peut-être de garder un pied dans le milieu. Tant que ça marche avec eux je continuerai…