schrauwen : une traversée

[Novembre 2016]

D’Olivier Schrauwen, nous retenons d’abord le nom, qui sonne « flamand » (peut-être parce que nous savons qu’il est né à Bruges, il y aura bientôt quarante ans) [1]. Puis nous nous étonnons de son prénom (que l’on se prend à considérer avec plus d’attention depuis la sortie de son dernier ouvrage qui met en scène un certain Arsène, du même patronyme) qui nous semble légèrement en décalage avec le nom, comme s’il était la marque secrète d’un autre lieu d’origine et qu’il nous faudrait faire un (bref, mais rude) voyage pour traverser, de gauche à droite, selon le sens de l’écriture, les six ou sept sons qui composent (ne serait-ce que musicalement) son identité (passant du “o” au “au” et de “v” en “w” dont on ne sait s’il se prononce de la même façon ou si, au contraire, s’aventurant du côté des voyelles composées, il devient “ou”) – traversée qui passerait (peut-être) par des routes tortueuses ou des parcs plus ou moins naturels hantés par d’étranges formes de vie ainsi que divers chemins d’eau à remonter à contre-courant (contamination de l’univers de Schrauwen : l’ayant lu et relu avant de commencer à écrire à son sujet, nous sommes déjà en passe de perdre tout repère).

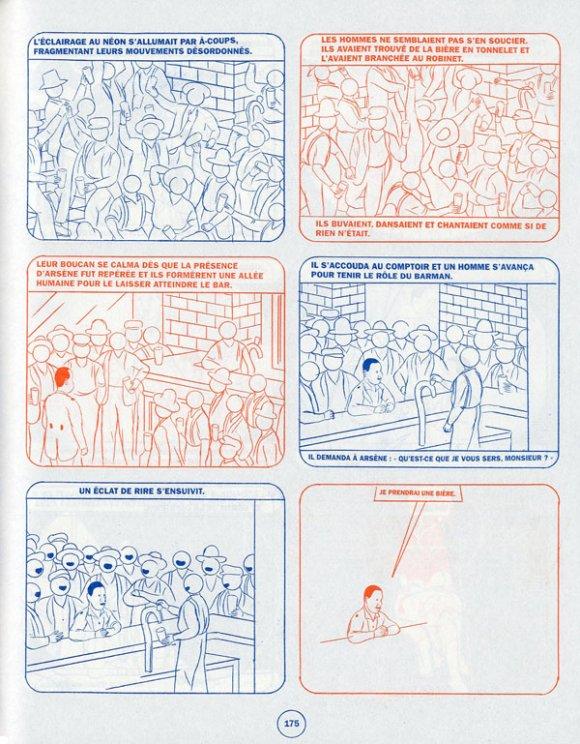

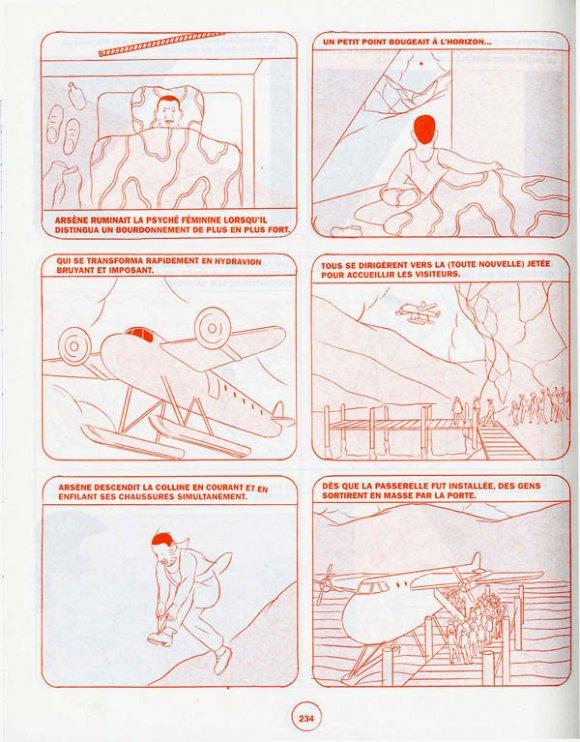

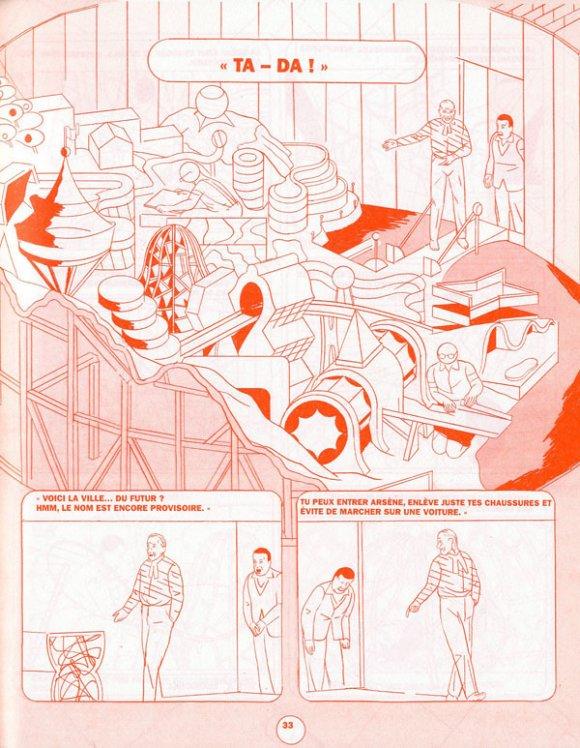

Commençons donc par la fin (certes provisoire ; l’auteur a de l’avance sur son commentateur qui n’a aucune idée d’où il en est de son travail au moment où il se risque à tracer quelques signes en résonance de ce qui vient de le frapper) : Arsène Schrauwen, d’Olivier Schrauwen, est d’une richesse insensée, quoique fabriqué – écrit, dessiné, mis en page, traité en bichromie (bleu et rouge ; pas de noir, sauf sur la couverture) – avec assez peu de matériaux dont la combinatoire, explorée de manière rusée et souvent déconcertante, nous mène bien au-delà des limites de ce qu’un vague résumé de l’intrigue pourrait nous faire accroire.

Il n’est pas inutile de rappeler ici que résumer en quelques lignes l’histoire d’une bande dessinée est un exercice plutôt contreproductif. Aussi est-il plus amusant de produire une sorte de ready-made, recopiant telle ou telle note de l’éditeur à l’attention des journalistes. Voici : « En 1947, Arsène Schrauwen embarque sur un paquebot. Il traverse l’océan pour rallier une mystérieuse colonie… Là, il bâtira avec son cousin Roger une cité utopique au cœur du monde sauvage répondant au nom de Freedom Town… Il devra alors faire face aux dangers de la jungle, s’accommoder de ses sentiments pour Marieke, la femme de son cousin, et faire avec un étrange virus tropical… » Etc.

Comme on l’a compris depuis Raymond Roussel, transcrire sur le papier des impressions d’Afrique, c’est d’abord jouer avec le langage : jeu d’enfant, plutôt dangereux, comme toute mise à l’épreuve, ou passage d’un état à un autre (d’un âge à l’autre, d’un territoire à l’autre, d’une limite à l’autre – l’une tracée à gros traits, l’autre, la nouvelle, tracée en pointillés).

(Citer un fragment des Impressions d’Afrique de Roussel serait ici bienvenu, mais j’ai beau chercher, relire en tous sens ce merveilleux livre, il me paraît impossible d’en isoler quelques lignes. Et au fond, c’est un peu la même chose avec Arsène Schrauwen : il faut en saisir la totalité et non un quelconque fragment pour en apprécier la force – du moins celle d’entraînement, celle qui vous fait traverser cet espace inouï qu’est ce livre, à la mesure des Impressions de cet « ancêtre » auquel Schrauwen n’a peut-être pas pensé : littéraire, mais tout aussi explorateur que le « sien » – cet Arsène improbable, presque aussi fou et ingénieux que « notre » Raymond…).

À peine ce livre ouvert, on est aussitôt saisi par la richesse du dispositif formel. Et aussi par son économie. Schrauwen nous dit [2] que si Arsène devait devenir un film, il en confierait la mise en scène à Aki Kaurismäki. Understatement (version « nordique ») sans blocage puritain. « Le projet esthétique d’Arsène est une tentative de neutralité. » Et il ajoute un peu plus tard dans ce même entretien : « un graphisme de bon goût limite les qualités d’expression. J’ai toujours lutté avec le problème du beau. Quand tu dessines depuis trop longtemps, ton trait devient parfait et ennuyeux. Quand je m’en rends compte, j’essaie de le saboter. » L’expérience de la rigueur doit comprendre cette possibilité (le montage joue toujours avec la destruction comme la retenue avec l’excès).

Rigueur tant baroque que minimaliste : on est ici à la frontière de ce qui prétend séparer les irréconciliables. Comme dans cette zone où l’art rencontre la vie (ce que l’on représente hachuré dans les tableaux ou deux cercles présentent un espace commun), quelque chose comme le fruit d’une retenue (mais, disons, alcoolisée – comme chez Kaurismäki) et d’un laisser-aller (cependant sérieusement contrôlé, comme si la dérive permanente devait être le fruit d’une forme de volonté permettant d’apporter à tel ou tel cheminement apparemment hasardeux une incroyable liberté à hauteur d’une réelle exigence, non de perfection, mais d’exactitude).

Il faudrait maintenant parler de l’inscription des mots, ce long récitatif (avec ici et là quelques bulles – « à l’ancienne »). Frappe tout d’abord la manière dont ils sont alignés : ces lignes si peu brisées, mais qui perturbent néanmoins toute tentative de lecture conventionnelle (en bande dessinée, on doit, en principe, tracer les lettres sur ce qu’on appelle une portée, ce qui n’est pas le cas ici). Comme il est question d’architecture dans ce récit, on se trouve avec cette disposition du texte en lignes, certes droites, mais pas toujours horizontales, un peu comme si un maçon les avait posées (à la manière de poutres soutenant un plancher) sans prendre la peine d’utiliser de « niveau à eau ». Alors, ça penche un peu, vers le bas, vers le haut. Et, à les déchiffrer, on tangue comme sur un bateau. Ajoutons à cela qu’il n’est fait usage que de capitales… Nul hasard dans cette affaire : c’est ainsi, se dit-on, parce qu’il le fallait. « J’ai volontairement travaillé la typographie dans Arsène pour qu’elle aide à rendre digeste le flux ininterrompu d’absurdités ». Il faut ajouter que le texte n’est pas écrit dans la langue maternelle de l’auteur (le flamand), mais en anglais, donc dans une langue étrangère. Changer de langue n’est pas innocent. C’est une ouverture sur un territoire plus vaste (échanger une langue minoritaire pour une autre, des plus parlées dans le monde, c’est augmenter potentiellement le nombre de ses lecteurs ; au cinéma, c’est chose connue – Lars von Trier et tant d’autres ont franchi le pas avec succès) aussi bien que vœu de pauvreté (car moins vécue du dedans depuis la naissance et donc forcément moins maîtrisée). C’est aussi une coupure supplémentaire du cordon ombilical, comme une ultime sortie des jupes de la mère (idéal pour narrer une forme de roman familial devenu roman d’apprentissage. De quoi ? De la bande dessinée comme forme).

(Brève parenthèse : dans ce livre très étrange rédigé en néerlandais qu’est L’Homme qui se laissait pousser la barbe, paru cinq ans auparavant chez Actes Sud - L’An 2, je note que la première ligne de dialogue est : « Je peux regarder ? » Un peu plus loin, on trouve cet échange : « Puis-je me laver les mains ? – Allons voir ce dessin ». Et, dans cet épisode particulièrement étonnant titré La Grotte : « Je pénètre dans un monde de possibilités infinies et de créativité sans limites. Qu’attendez-vous donc ? Que l’on me suive ! » La grotte est peut-être la matrice « où jaillit le sang d’où nous sommes tous issus » – ce qu’il nomme « encre de vie » qui « entre les mains d’un dessinateur au talent exceptionnel » ne peut que combler le désir insatiable de la mère que son rejeton accomplisse un dess(e)in prodigieux. Mais où commence l’exploration de l’intime ? Où s’opère la rupture avec qui en a signé l’incipit ? Et comment en finir avec ce que la langue maternelle a déposé en nous – et l’a rendu ineffaçable par abus de fixatif ? Passer à une autre langue, même admirablement acquise, est manière d’exténuer – ou, au moins, d’éroder – ce legs maternel en prenant distance avec ce lourd héritage, ce prétendu « naturel » qui, si l’opération s’avère une réussite, ne reviendra pas nécessairement au galop…)

Revenons maintenant aux tribulations en terres exotiques de l’ancêtre (côté paternel cette fois, si on en croît la transmission du nom) de l’auteur. Oublions le récit et la langue qui le traduit (ou le trahit), pour nous intéresser de plus près aux images. Ce qui frappe en premier lieu, dans Arsène Schrauwen, c’est le choix de la bichromie. Le partage de l’espace selon deux couleurs (battement entre zones monochromes – cases, pages, séquences ; leur mélange est plus rare, mais, quand il survient, cela produit des effets particulièrement troublants) n’est pas la conséquence de l’invention d’un code de lecture qui serait nécessaire d’acquérir pour traverser le livre sans encombre. Passant du bleu au rouge, ou du rouge au bleu, on ne change pas d’espace-temps (mais on ne peut prétendre qu’il n’y a pas tentative de déstabilisation, de disjonction du flux… Les intentions de l’auteur ne sont pas claires à ce sujet – et, au fond, c’est tant mieux : trop de clarté tue la clarté. On émettra l’hypothèse qu’Arsène est une œuvre plutôt lumineuse, grâce, entre autres, à cet apparent aléa dans la distribution des couleurs). On peut aussi noter qu’une séquence imprimée en bleu ou en rouge ne produit pas les mêmes effets que si elle avait été imprimée en noir et blanc (comme ce mode n’est pas familier, on glisse très vite du côté de l’unheimlich).

Le travail sur le support, le jeu avec les possibilités de l’imprimerie, donc le questionnement sur le médium, est ici des plus hallucinants. On notera, tout particulièrement, le jeu avec les transparences : les fausses, comme les vraies – ce qui traverse réellement le papier (suffisamment fin pour que l’encre puisse déposer des traces du recto visibles sur le verso et réciproquement) et ce qui est pensé, judicieusement imprimé, comme « fausse traversée ».

On pourra aussi noter le côté « inactuel » d’Arsène Schrauwen. Pas seulement parce que l’histoire se passe, il y a déjà longtemps (aussitôt après la Seconde Guerre mondiale, cela fait donc soixante-dix ans révolus). Mais ce qui pourrait sembler désuet, et même suranné, se transforme instantanément, si on accorde son regard à ce qui est montré de manière non anecdotique, en recherche « moderniste » (il y a là une tentative de formalisme – au meilleur sens du terme). Le Congo, cet autre pays du réel, mais ici non dit, non peuplé, ou peuplé de fantômes (peuplade indigène spectrale, boy absent – du moins sur le plan visuel – tout en étant rendu présent par le récit), est trace en mouvement (donc vivante et ouverte vers un ailleurs, un à-venir) de ce qui fut imprimé dans la jeunesse lointaine de l’auteur (ne serait-ce que la deuxième aventure de Tintin, toujours lue, malgré son inanité, contribuant à l’entretien de ce qui reste, dans les mémoires, de l’empire colonial perdu des Belges).

Olivier Schrauwen parle d’influence de Tristes Tropiques de Lévi-Strauss dont au moins l’incipit (« Je hais les voyages et les explorateurs ») qui ouvre la première partie du livre (titrée La fin des voyages) a marqué à vie ses lecteurs. La tentation est forte de recopier ici, en écho au travail si puissant de Schrauwen, la très longue dernière phrase qui achève cet ouvrage, mais je me contenterai de n’en reprendre que le début, jusqu’au deuxième point-virgule : « Lorsque l’arc-en-ciel des cultures humaines aura fini de s’abîmer dans le vide creusé par notre fureur ; tant que nous serons là et qu’il existera un monde – cette arche ténue qui nous relie à l’inaccessible demeurera, montrant la voie inverse de celle de notre esclavage et dont, à défaut de la parcourir, la contemplation procure à l’homme l’unique faveur qu’il sache mériter : suspendre la marche, retenir l’impulsion qui l’astreint à obturer l’une après l’autre les fissures ouvertes au mur de la nécessité et à parachever son œuvre en même temps qu’il clôt sa prison ». Intéressant de noter que cette édition française d’Arsène Schrauwen sort en librairie en même temps qu’une impressionnante biographie de Claude Lévi-Strauss chez Flammarion.

Formaliste ? Certes, mais pas que. « Je me sens attiré par certains sujets ou décors parce qu’ils portent en moi une certaine charge émotionnelle. Quelque chose d’innommable. Je cherche toujours le catalyseur qui fera remonter ces choses-là à la surface. »

Le dernier mot sera peut-être : l’attente. De quoi ? Peut-on – doit-on – vraiment le savoir ? On constate cependant que ce livre est construit en trois parties séparées par des doubles pages où il est demandé aux lecteurs d’attendre un assez long moment avant de reprendre leur lecture. La première fois, il est écrit : « S’il vous plaît, laissez passer une semaine avant de continuer ». La seconde, même injonction, mais, cette fois, il leur est réclamé de « laisser passer deux semaines ». Et l’auteur, poli, de remercier par avance ses lecteurs d’avoir suivi sa recommandation. Mais combien auront respecté ce « pacte » ? Sans doute très peu. J’en connais au moins un (mais son nom doit rester secret).

Avant de prendre congé, je note que les éditions Arbitraire ont publié, quasi-simultanément, un petit livre non moins étrange d’Olivier Schrauwen dont le titre, Gris, est déjà tout un programme. L’auteur – qui se revendique professionnel dans le domaine du roman graphique – caractérise sous le nom de « zone grise » le « chevauchement entre ce qui peut être dit avec des mots et ce qui est mieux représenté avec des images ». Une fois de plus, engageant le lecteur de ces lignes à aller y voir de plus près en se procurant les ouvrages dont il s’agit, je ne voudrais pas altérer la saveur de ce Gris qui, bien de dimension plus modeste, vaut le détour [3], mais, simplement, histoire d’ouvrir un questionnement peut-être inédit et nous donner du pain sur la planche pour quelque temps encore, souligner la tension entre ces deux formulations : ce qui peut être dit et ce qui est mieux représenté. Au fond, la mémorisation des rêves est un problème central – non seulement pour Schrauwen, mais aussi pour tous, qu’ils soient ou non ses lecteurs. Quand, au milieu de la nuit, nous sommes réveillés par quelque chose – qui, bien souvent, est dérangeant et nous interroge sur cet état –, quel meilleur moyen avons-nous à disposition pour ne pas la perdre – pour la noter ? Les images ? Les mots ? La bande dessinée (que l’on peut, heureusement, imaginer de l’ordre du non-romanesque accordé au pur graphique) continue à nous apparaître, dans sa force singulière, comme un moyen exceptionnel de contrer cette perte. D’où le lien parfois passionnel à l’œuvre d’Olivier Schrauwen qui ne pourra que s’amplifier avec le temps s’il continue à tracer son sillon avec autant de rigueur que de dévotion à ce que son imagination fait naître : la lecture de ses travaux nous conduit, non par mimétisme – quoique, qui sait ? On ne peut souvent approcher la connaissance de tel ou tel que par mimétisme –, mais par addiction, comme d’une drogue aux propriétés actives pour restituer à la mémoire l’immense champ d’opérations que propose à l’être curieux de son devenir, comme des traces qu’il a déjà déposées ici et là, parfois sans le savoir, son théâtre…

Christian Rosset

[1] Cet article est une extension d’une brève recension d’Arsène Schrauwen (publiée sur du9.org dans le cadre d’une suite de lectures d’ouvrages d’auteurs très différents, mais néanmoins reliés selon le principe de constellation). S’il en reprend certains paragraphes littéralement, il opère néanmoins une transformation inévitable du propos due aux effets, j’espère bénéfiques, du temps.

[2] Dans un échange avec Brecht Evens publié par la revue Kaboom.

[3] Voir, dans ce dossier, l’article de Nicolas Tellop : « L’abduction d’Olivier Schrauwen ».