dans l’atelier de... sarah bowie

(Décembre 2016)

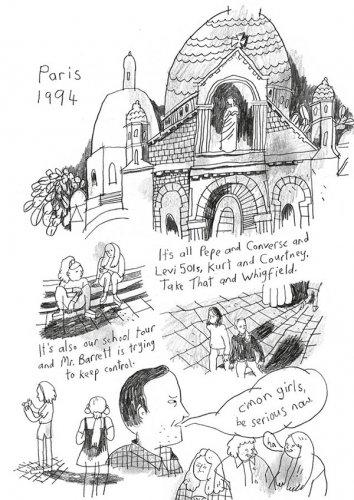

Dessinatrice irlandaise venue tard à la bande dessinée, et encore à l’aube de sa carrière, Sarah Bowie achève une courte résidence à Angoulême. En évoquant son parcours, elle brosse plus largement un portrait de la situation des jeunes artistes dans un pays qui n’a pas de tradition de bande dessinée.

Neuvième Art : Vous êtes née à Dublin…

Sarah Bowie : Oui, en 1978. J’ai vécu principalement à Dublin, sauf un temps, pendant mes études, où j’ai résidé en Allemagne.

Quelles études avez-vous faites ?

J’ai étudié les langues, dans la perspective de travailler dans les affaires. L’allemand, le français…

Vous ne songiez pas à devenir artiste, à cette époque-là ?

Vers l’âge de douze, treize ans, à l’école, j’avais dû choisir entre les sciences et l’art. C’était une décision très difficile à prendre, parce que j’avais passé mon enfance à écrire et à dessiner. Pourtant j’ai choisi de m’orienter vers les sciences. Je me disais que je pourrais continuer à pratiquer les arts en parallèle. En Irlande, dans les années 1990, devenir illustratrice ne semblait pas un choix possible, professionnellement parlant. J’ai donc suivi le conseil de mes parents, de mes connaissances, qui me disaient : il te faut un vrai métier !

Donc, vous n’avez jamais été inscrite dans aucune école d’art…

Non. À la sortie de l’université, j’ai commencé à travailler dans des services financiers, pour une société allemande installée à Dublin. Dès le premier jour, j’étais tout à fait consciente que ce monde-là n’était pas fait pour moi. Mais il m’a fallu des années pour savoir ce que je voulais vraiment faire de ma vie. J’ai été très intéressée par la peinture pendant un certain temps, je voulais être artiste, mais j’étais aussi fort attirée par l’écriture, la littérature… J’ai pris des cours du soir, de dessin d’après modèle. Je me suis essayée à toutes sortes de choses différentes.

Vous gardez donc un mauvais souvenir de vos années passées dans les bureaux…

Oh oui, j’ai détesté ça. C’était un environnement très inamical, aussi horrible que tout ce que vous pouvez imaginer.

À quel moment avez-vous découvert la bande dessinée ?

J’avais adoré les bandes dessinées dans mon enfance. Celles qu’on trouvait en Irlande. Les magazines les plus populaires étaient The Dandy, The Beano… mais il en existait plusieurs pour les garçons, d’autres pour les filles, et, avec mon frère, nous les achetions et les lisions tous. Les magazines pour garçons étaient nettement plus drôles. Mais une fois atteint l’âge de douze ans, on ne trouvait plus de bandes dessinées appropriées, à moins de se tourner vers les super-héros, la science-fiction, ce qui ne m’intéressait pas. Pour découvrir que la bande dessinée pouvait être autre chose, j’ai dû attendre l’arrivée des mangas sur le marché ‒ même si, aujourd’hui, les mangas ne signifient pas grand-chose pour moi. C’est vers l’âge de vingt-cinq que l’idée m’est venue pour la première fois que je pourrais utiliser ce médium pour réaliser des choses créatives.

Et, à un certain moment, vous avez sauté le pas, quitté votre emploi pour devenir dessinatrice…

J’avais très peur. Tout le monde autour de moi me disait que c’était impossible, que je n’aurais pas de quoi vivre.

Vous n’aviez pas d’enfants, pas de responsabilités familiales ?

Non. Ce qui a été déclencheur, c’est que vers Noël 2012, j’ai été licenciée, avec une vingtaine de collègues. Alors j’ai décidé que je ne me mettrais pas à la recherche d’un nouvel emploi, mais que j’allais saisir ma chance. Au printemps 2013 j’ai entamé des démarches pour essayer de placer des illustrations. Ça n’a pas été très concluant. J’étais très naïve, je ne connaissais personne dans le métier. Très vite, j’ai manqué d’oxygène. Je ne savais pas comment on s’y prenait, dans le monde réel, pour se faire connaître comme illustratrice. Mais, quand on est sans emploi, il y a un avantage, c’est que l’on peut suivre des formations. Donc j’ai suivi une formation en web development. À la suite de quoi, j’ai travaillé pour une boîte de logiciels pendant un an, à cheval sur 2013 et 2014. C’est le boulot le plus créatif que j’aie jamais eu. J’ai vraiment aimé ça. Pour la première fois de ma vie, j’ai pu rencontrer d’autres gens inventifs, et j’ai compris à quel point il est important d’échanger avec d’autres personnes qui partagent les mêmes ambitions. Au cours de cette période, je me suis constitué un portfolio et je l’ai soumis à différents éditeurs. Les deux plus importants m’ont tous les deux proposé de faire un livre, m’ont fait signer un contrat. Je me suis appuyée là-dessus pour quitter mon boulot et me lancer pour de bon. J’ai rejoint une association qui s’appelle Illustrators Ireland, où l’on m’a donné de très bons conseils. C’est une sorte de guilde professionnelle, dont les membres s’entraident, partagent leur expérience.

Vous avez depuis co-fondé Stray Lives, un collectif d’auteurs de bande dessinée…

Oui, avec deux autres auteurs, Debbie Jenkinson et Paddy Lynch. C’était il y a un an et demi. Notre but était ‒ est toujours ‒ de développer la scène de la BD indépendante en Irlande.

Avant de parler de votre travail comme dessinatrice, j’aimerais revenir sur un aspect de votre milieu familial. Votre mère était catholique et votre père, protestant. Qu’est-ce que cela a eu comme implication pour vous, dans une période où, en Irlande du Nord, les communautés religieuses étaient en conflit…

C’était bizarre. Je vivais en République d’Irlande, et non en Irlande du Nord. Il n’y avait pas ce même contexte de violence. Je vivais dans une société qui était majoritairement catholique. Je n’en ai pas été vraiment consciente avant d’être adolescente mais il arrivait, de temps à autre, qu’une fille de ma classe fasse des remarques sur les protestants, reprenne des clichés, des stéréotypes, et une partie de moi s’en trouvait embarrassée, un peu honteuse. J’avais l’impression que cela ne procédait pas d’une culture irlandaise mais que cela venait d’ailleurs. Vers l’âge de vingt ans, j’ai dû faire un travail sur moi-même pour arriver à pleinement réconcilier l’héritage de mes deux parents, car il est indéniable qu’il y a certaines différences entre les cultures des deux communautés.

Êtes-vous, vous-même, une personne religieuse ?

Non. Je respecte le droit de chacun à croire en ce qu’il veut, cela ne me pose pas de problème, mais en ce qui me concerne, il m’est impossible d’adhérer à une foi quelconque.

Revenons à la bande dessinée. Quand avez-vous découvert les tendances plus modernes, comment vous êtes-vous ouverte sur la production internationale, notamment indépendante ?

Comme je vous l’ai dit, les mangas m’ont ouvert les yeux et ont été un point de départ. J’ai réalisé quelques BD dans le style manga, et je suis allée les montrer dans quelques festivals à travers le Royaume-Uni. Là, j’ai pu découvrir la production britannique indépendante, et aussi le fait que la BD américaine ne se limitait pas aux super-héros. J’ai découvert Fun Home, d’Alison Bechdel, qui fut une révélation… Internet m’a permis de faire connaissance avec beaucoup de choses. Si j’y avais eu accès dans mes plus jeunes années, j’aurais certainement élargi ma culture de la bande dessinée bien plus tôt.

Sarah Bowie imagine une visite au célèbre chanteur.

Existe-t-il une bonne librairie spécialisée à Dublin ?

Mmmouiii… La population étant faible [1], il n’y a pas beaucoup de librairies dédiées à la BD. Nous avons Forbidden Planet, qui est très focalisé sur les super-héros, la science-fiction, les produits dérivés, mais qui propose tout de même d’autres choses. Au cours des cinq dernières années, le rayon des « romans graphiques » s’est fort développé, et on y trouve la production internationale. Mais il n’existe aucun magasin de bande dessinée dont les comics de super-héros ne constituent pas le fonds principal.

Y a-t-il des dessinateurs irlandais qui font référence pour la jeune génération ?

En fait, non, pas que je sache. Je serais désolée qu’il en existe et que je ne les connaisse pas. C’est clairement une différence importante entre un pays comme l’Irlande et un pays comme la France. Vous, Français, vous êtes adossés à toute une culture, toute une tradition, et c’est formidable ! Ce passé ouvre l’esprit et dessine tout un éventail de possibilités. Mais en Irlande, nous n’avons pas de modèle. Il y a des dessinateurs de ma génération qui travaillent pour DC et Marvel et s’en sortent très bien, mais pour ce qui est d’un travail plus personnel, tout reste à inventer. Le côté positif c’est que, n’ayant pas de modèle, pas de canon, nous sommes libres d’explorer n’importe quelle direction. J’espère que l’on va peu à peu voir émerger une « voix » irlandaise dans la bande dessinée, qui ne soit pas l’imitation de la voix américaine. C’est très important pour moi, et c’est assez excitant de voir émerger, depuis quatre ou cinq ans, des talents originaux.

Les jeunes femmes y comptent-elles pour une proportion importante ?

C’est une question intéressante. La première fois que je suis allée à une Convention spécialisée, en Irlande, je devais avoir environ 25 ans, et j’étais accompagnée par mon petit ami, qui ne s’intéressait pas du tout à la bande dessinée. Derrière chaque stand, il n’y avait que des hommes. Et systématiquement, ils s’adressaient à mon copain, tenant pour acquis que le fan de BD, c’était forcément lui, et que moi je ne faisais que l’accompagner, alors que c’était exactement le contraire. Je n’ai pas le souvenir d’avoir vu la moindre dessinatrice, à cette époque. Tandis que maintenant, dans les nouveaux venus, il y a autant de filles que de garçons !

Comment expliquer un tel changement, en une dizaine d’années ?

Je pense qu’Internet y est beaucoup. Si une fille de seize ans, en Finlande, publie sur son blog ou sa page des BD dans lesquelles elle raconte sa vie, je peux en prendre connaissance et me dire que je pourrais faire pareil. Internet est un médium très démocratique, très égalitaire. Les filles que je connais utilisent principalement Tumblr, et ce qu’elles racontent rend un son neuf, différent de cette voix masculine que nous écoutons depuis mille ans… Elles ne sont peut-être pas encore devenues fancy, elles n’ont pas encore été repérées par les jurys qui distribuent des récompenses, mais il va falloir compter avec elles dans les dix ou quinze prochaines années.

Par ailleurs, une dessinatrice du nom de Debbie Jenkinson et moi-même, nous organisons depuis mai 2015 un événement mensuel appelé le « Comics Lab ». Ça se passe dans un pub, qui nous ouvre une salle un soir par mois, et nous avons dès le début eu à cœur d’en faire un événement ouvert, un lieu accueillant, où les jeunes femmes se sentent aussi bienvenues que les hommes. Nous faisons passer le message : ceci n’est pas un événement réservé aux hommes, ni aux geeks, aux fondus de science-fiction…

Comment se déroulent les soirées du Comics Lab ?

D’abord, nous essayons de faire en sorte que tout le monde se détende. Chacun a de quoi dessiner. Nous commençons généralement par un exercice de dessin rapide et amusant. Par exemple, on a une liste 50 mots, et on ne dispose que de 3 secondes pour dessiner chacun de ces objets. Ensuite, nous avons trois intervenants. Le premier est une personne qui commence à être active dans le monde de la bande dessinée : dessinateur, scénariste, encreur, lettreur, qui vient parler de son travail. Le deuxième speaker est quelqu’un de plus installé, qui relate son parcours. Et le troisième joue plus le rôle du critique, il ou elle présente un livre qu’il a repéré et apprécié. Il y a d’autres exercices de dessin. Une dimension importante de ces soirées est la socialisation, le fait que les gens puissent parler les uns avec les autres, s’encourager. C’est ce qui m’avait tellement manqué quelques années plus tôt. Je ne sais pas si le Comics Lab sera à l’origine de vocations mais en tout cas il débouche sur des productions. Nous avons publié une anthologie l’année dernière, intitulée Experiment, dans laquelle chaque participant disposait d’une page. Nous en ferons une autre cette année, mais en donnant deux pages à chacun, cette fois.

Les jeunes dessinateurs et dessinatrices peuvent-ils trouver, localement, des éditeurs pour soutenir leur travail ?

Non, malheureusement, les structures ne sont pas là. On doit passer par l’autoédition, ou publier sur Internet, ou bien encore aller se faire publier à Londres ou à l’étranger. En ce moment nous essayons de nouer des liens avec des petits éditeurs littéraires, en s’appuyant sur le fait que le roman graphique est une forme de littérature visuelle.

Vous-même avez choisi la voie de l’autoédition…

Oui, pour le moment. Mais je ne me sens encore qu’au tout début de mon parcours. J’ai encore beaucoup à prouver.

Vous ne vivez pas de vos bandes dessinées ?

Oh non, absolument pas. L’album que j’ai autoédité cette année, Fourteen Euros in Primark, je l’ai imprimé à 60 exemplaires, que j’ai vendus dans un festival à Londres et en ligne. Je dois avoir une autre production à côté. En ce moment, je fais des livres illustrés pour la jeunesse, et je vais sûrement devoir en faire davantage dans les prochaines années, parce que ce n’est pas la bande dessinée qui paiera mon loyer. C’est vraiment dommage, parce que je considère la bande dessinée comme un art à part entière, auquel j’aimerais pouvoir me consacrer à 100 %. J’ai pris du temps, cette année, pour développer mes projets personnels, c’était un grand luxe, mais je ne vais pas pouvoir me permettre de faire de même en 2017.

Ces livres pour la jeunesse, vous en écrivez également les textes, ou vous en êtes seulement l’illustratrice ?

En général je les conçois complètement, comme ce fut le cas, cette année, pour Let’s See Ireland, qui raconte un voyage à travers le pays effectué par une petite fille prénommée Molly, ses parents et son chat [2]. C’est un livre que j’avais réalisé il y a près de deux ans mais dont la parution a pris du temps. Mais il m’arrive aussi d’illustrer un texte déjà existant. Par exemple celui de Caroline Logue, dans le cas de A Clock or a Crown [3].

Cela vous intéresse autant de travailler pour la jeunesse que pour les adultes ?

Oui. En fait, quand je m’adresse aux plus jeunes, je ne pense pas spécialement à eux, je dessine juste des choses que moi, je trouve amusantes. Je n’aime pas les illustrations qui versent dans le mignon et le mièvre.

Et quand vous parlez de travaux personnels, vous ne pensez pas nécessairement à des récits autobiographiques… ?

Non, pas obligatoirement. Il ne s’agit même pas forcément de mettre en avant le fait d’être une femme. Il s’agit de parler depuis l’endroit où vos deux pieds sont posés sur cette Terre. C’est cela qui rendra votre histoire unique. La majorité des histoires que nous avons lues depuis tant d’années ont tendance à suivre une tradition, un genre établi, à faire entendre une voix ancienne. Je crois qu’Internet a bouleversé tout cela.

Vous n’avez pas aucunement l’intention de produire un jour vous-même des bandes dessinées de genre ?

Non. Je peux en apprécier certaines mais je n’ai aucun désir d’en faire.

Vous avez participé à l’organisation d’un festival, en mars 2016, organisé par l’Alliance française, une manifestation qui s’appelait « La Fête de la bande dessinée »…

Oui, c’était phénoménal. Chaque année, l’Alliance française organise quelque chose autour de la bande dessinée, habituellement en partenariat avec Illustrators Ireland. Elle fait venir des artistes français et organise une soirée de rencontres et de débats. Cette année, j’ai décidé, avec Debbie Jenkinson, de monter notre propre festival en parallèle, centré sur la BD irlandaise indépendante. C’était le premier du genre ! On a eu beaucoup de visiteurs, il y a des lectures, des projections, une formidable énergie…

Cet événement aura-t-il lieu chaque année ?

Nous avons demandé une subvention pour pouvoir le refaire en 2017, en plus grand.

Vous n’avez jamais encore eu l’occasion de participer au festival d’Angoulême, je crois…

Non, malheureusement pas. J’espère pouvoir être là en janvier 2017. En fait, j’ai entendu parler d’Angoulême pour la première fois il y a deux ans seulement.

Comment avez-vous été informée de la possibilité de venir à la Maison des Auteurs en résidence ?

Une dessinatrice qui a fait une résidence ici, Sarah Glidden, a posté un compte rendu de son expérience sur son blog. C’est par ce biais que j’ai découvert l’existence de la Maison des Auteurs. Et puis, au cours d’un déjeuner, j’ai eu l’occasion d’en parler avec Matt Madden quand il est venu en Irlande, et il m’a encouragé à poser ma candidature. Je ne pensais pas avoir le profil, je n’en reviens toujours pas que ça ait marché.

Qu’attendiez-vous de cette courte résidence (de septembre à décembre 2016) ?

J’aimais bien la perspective de changer de décor, de séjourner à nouveau en dehors de l’Irlande. Et j’étais excitée à l’idée de découvrir l’énergie particulière de la communauté d’auteurs qui existe ici. De voir ce qui allait, comme par magie, se communiquer à moi… L’idée d’avoir accès aux ressources fabuleuses du musée de la bande dessinée et de la bibliothèque était aussi très stimulante pour moi. Je suis très heureuse d’être ici, même si c’est pour peu de temps. Angoulême me plait beaucoup. Et le fait d’avoir un atelier, un endroit entièrement dédié au travail, c’est super.

Vous avez parlé à plusieurs reprises de l’importance d’Internet pour votre génération. Comment est-ce que vous l’utilisez, vous-même, pour promouvoir votre travail ?

Comme Internet prend énormément de temps et d’énergie, j’essaie désormais de l’utiliser avec parcimonie, et de me concentrer sur mon travail. Mais bon, j’ai un site [4], et je suis présente sur Tumblr et les réseaux sociaux. Mon portfolio est en ligne : on peut voir tout ce que je produis. Je suis obligée de faire ainsi, sinon personne n’est au courant de ce que je fais.

Quel projet avez-vous soumis à l’appui de votre demande de résidence ? Sur quoi travaillez-vous en ce moment ?

Mon projet consistait à développer une histoire en 6 pages que j’avais réalisée. Je voulais parler de l’identité, du fait que, bien souvent, elle est fortement déterminée par le pays dont vous êtes originaire, la religion dans laquelle vous avez grandi, tous ces conditionnements… Quand j’étais adolescente, l’Irlande du Nord était secouée par des troubles. Quand j’étais à l’étranger et que je me présentais comme Irlandaise, les gens, qui ne connaissaient la situation qu’à travers ce qu’en rapportaient les médias, réagissaient aussitôt en pensant aux bombes, aux attentats. Ils pensaient que je vivais dans une zone de guerre, que je haïssais forcément les protestants, mais aussi les Anglais… Ces derniers temps, je crois que les musulmans vivent ce même genre de situation de façon très aiguë. Ils sont tous plus ou moins soupçonnés d’être de mèche avec le fondamentalisme islamique. Même si cela paraît curieux, je pense que l’on peut faire ce genre de parallèle. Ce sont toujours les mêmes préjugés, la même logique simplificatrice : tu viens de tel pays, tu appartiens à telle communauté, donc tu es CE genre de personne. Voilà le sujet que je cherche à explorer, à travers une série d’histoires. Quand j’aurai de quoi faire un livre, je le proposerai aux éditeurs de BD indépendante qui existent au Royaume-Uni.

Vous travaillez de préférence sur des formats courts ?

Oui. L’histoire la plus longue que j’ai réalisée, Fourteen Euros in Primark, ne compte qu’une quarantaine de pages. En littérature, j’aime beaucoup les nouvelles, ainsi que la poésie. Je ne pense pas que ce soient des formes inférieures au roman. Pour moi, Alice Munro est l’un des plus grands auteurs vivants, et elle n’écrit que des nouvelles. C’est ce dont j’essaie de m’approcher dans la bande dessinée. Évoquer des moments fugaces et intenses, des épiphanies… et arriver à les réunir dans un objet qui soit un livre.

J’ai observé qu’il y a des chats dans presque toutes vos histoires…

J’aime beaucoup les chats, c’est vrai, même si je n’en possède pas. Quand j’avais un emploi à plein temps, je pensais que ce ne serait pas correct d’avoir un chat restant enfermé toute la journée dans mon appartement. Mais j’ai grandi dans une famille où il y avait toujours au moins un chat, quelquefois plusieurs…

Est-ce que vous tenez un journal dessiné ?

Oui, je suis arrivée ici avec l’intention de tenir un journal pour garder une trace de mon expérience, de mes observations. Pendant un mois, je n’ai pas cessé d’observer et de tout noter. Mais ensuite j’ai manqué de temps pour le faire avec assiduité, j’ai dû donner la priorité à la réalisation de mes bandes dessinées. En Irlande, il m’arrive de prendre des notes et de faire des croquis dans un carnet.

Si je dis que vous semblez pratiquer une forme de fast drawing, est-ce que c’est une appellation que vous acceptez ?

Mes dessins ont l’air d’être réalisés rapidement, dans un style enlevé et direct, mais en réalité je fais beaucoup de croquis préliminaires. Je réalise plusieurs versions de chaque dessin jusqu’à ce que je parvienne au résultat qui me paraît le plus juste… Alors je reprends mon dessin à la table lumineuse et j’essaie de garder mon trait aussi vivant que possible. Je suis assez perfectionniste, donc pas si rapide que cela, en fait. Et ce que je déteste tout particulièrement, c’est qu’un personnage ait l’air figé.

Vous pratiquez beaucoup le dessin d’observation ?

J’en ai fait énormément. C’est comme cela que j’ai appris à dessiner. Je continue à observer beaucoup et quelquefois je fais des petits croquis, très succincts, mais qui me suffisent à noter quelque chose en particulier.

Y a-t-il des artistes dont vous reconnaissez l’influence sur votre travail ?

Mon Dieu… Même si mes dessins ne ressemblent pas aux siens, il me serait difficile de ne pas reconnaître que Ronald Searle m’a énormément marquée. De façon générale, j’aime beaucoup le style des années cinquante. Par exemple le style d’Hilary Knight, qui a illustré la série pour enfants Eloise, aux États-Unis… Dans la bande dessinée actuelle, je citerais Gipi, qui m’impressionne beaucoup pour la vie et le côté décontracté de son dessin…

Fréquemment, vos dessins ne sont pas encadrés…

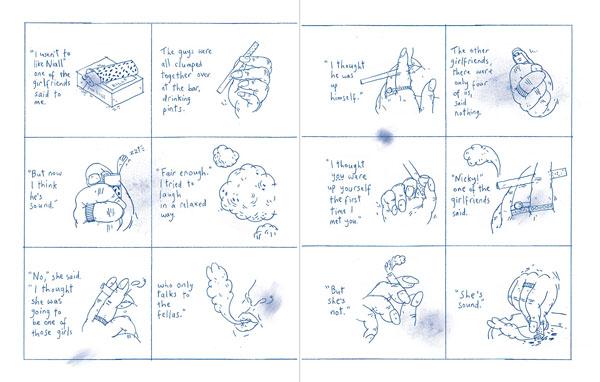

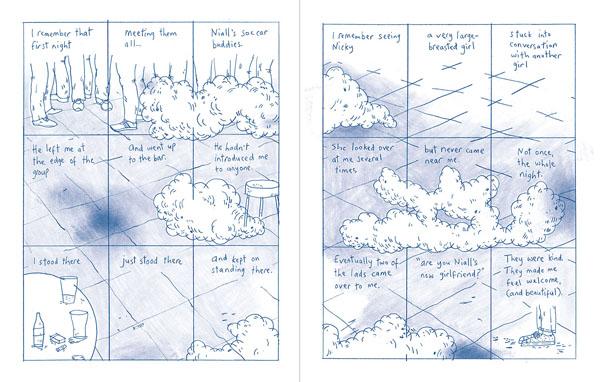

Non, en effet. Mais dans Fourteen Euros in Primark, ils le sont. J’ai respecté une grille régulière de 9 vignettes par page. Tout dépend du projet, en fait.

Fourteen Euros in Primark, que j’ai beaucoup apprécié, est une suite de saynètes en deux pages autour d’une rencontre et d’une relation de couple à son début. Tout passe par des objets, des parties du corps, les visages des deux protagonistes ne sont jamais montrés. Et le récit se termine au moment où ils décident de se marier. Vous pourriez poursuivre cette chronique et évoquer les premières années de leur vie commune…

Pourquoi pas ? Ce serait tout à fait envisageable. Ce qui m’a intéressée, c’est d’explorer tout le registre des émotions que l’on peut éprouver dans ce type de relation, mais avec un minimum de détails. Je pense que, de cette manière, les lecteurs peuvent plus aisément relier ce qu’ils lisent à leur propre vécu. C’était une recherche un peu expérimentale, et je dois dire que j’ai disposé de très peu de temps pour réaliser cet album. J’ai commencé par dessiner les deux pages avec le type qui balaie dans la rue (je l’avais observé de ma fenêtre), et le reste a suivi. J’ai réalisé quelques planches dans lesquelles les protagonistes apparaissaient à visage découvert, mais soudain cela m’a semblé beaucoup plus banal, alors je les ai retirées.

Le travail de la couleur vous intéresse ?

Oui. J’ai eu toute une phase où j’en avais peur, où je préférais pratiquer le dessin au trait. Mais dans mes travaux pour la jeunesse, je mets de la couleur, en utilisant l’ordinateur, tout en limitant ordinairement ma palette à trois teintes, pas plus.

Vous allez bientôt retourner à Dublin. Qu’aimeriez-vous accomplir dans les années qui viennent ?

Je voudrais atteindre une forme de stabilité financière, pour ne pas avoir à retourner travailler dans un bureau. Mon travail pour l’édition jeunesse devrait me permettre de survivre, car c’est un secteur qui paie mieux que la bande dessinée d’auteur. Mais je mets tout mon cœur et tous mes espoirs dans les bandes dessinées que je suis en train de faire. Je pense qu’elles représentent une forme d’investissement à long terme, et j’espère pouvoir continuer à creuser cette voie dans les prochaines années.

Propos recueillis à la Maison des Auteurs par Thierry Groensteen le 29 novembre 2016.

[1] Un peu plus de 500 000 habitants.

[2] The O’Brien Press.

[3] Little Island, 2015.

[4] www.sarahbowie.com ; voir aussi www.lidlesscomics.com